|

На правах рекламы: • Здесь форекс на сегодня

• Застройщики Брянска надежда — в новостройках Брянска от застройщика по лучшим ценам (atmosfera32.ru) • Он-лайн курсы бухгалтеров с нуля — курсы бухгалтеров с нуля (mgutu.ru) • пружинная проволока 6мм купить . Поместите нужный товар в корзину, при необходимости установите необходимое количество. Заполните простую форму с контактами. Менеджер перезвонит, уточнит наличие и детали доставки заказа. |

Е. Андреева. «Казимир Малевич. Черный квадрат»

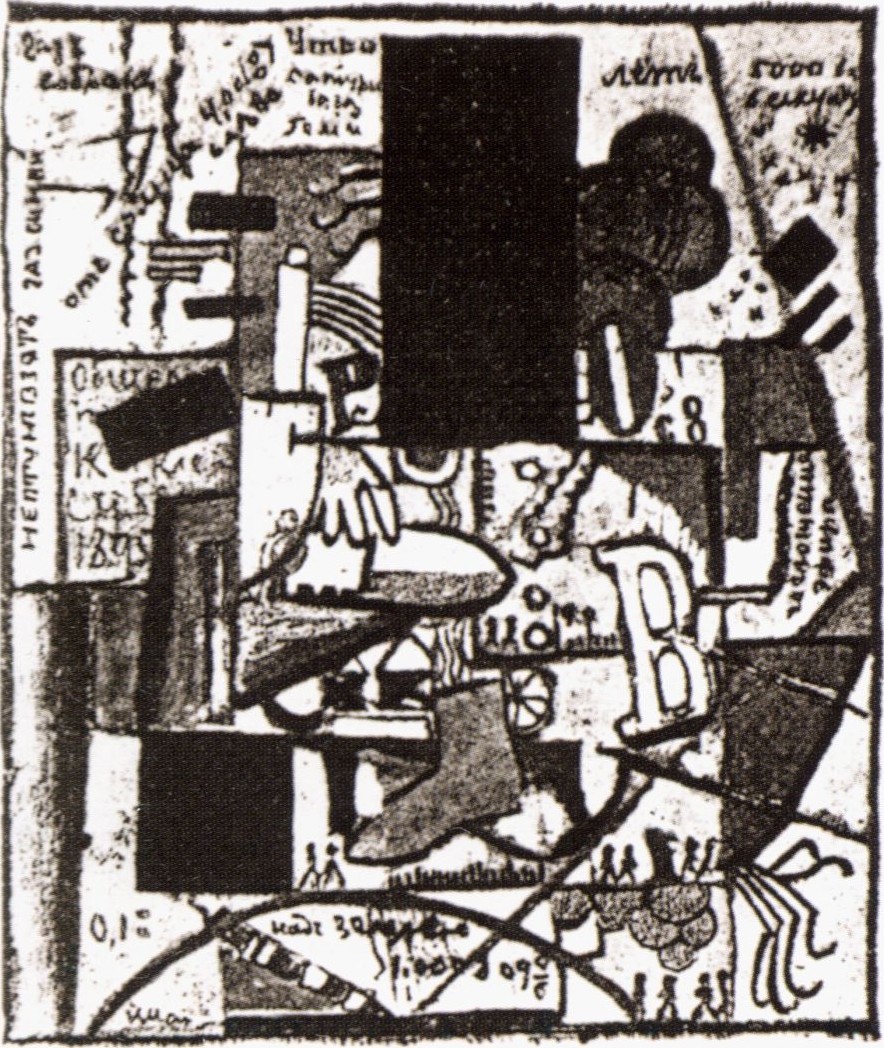

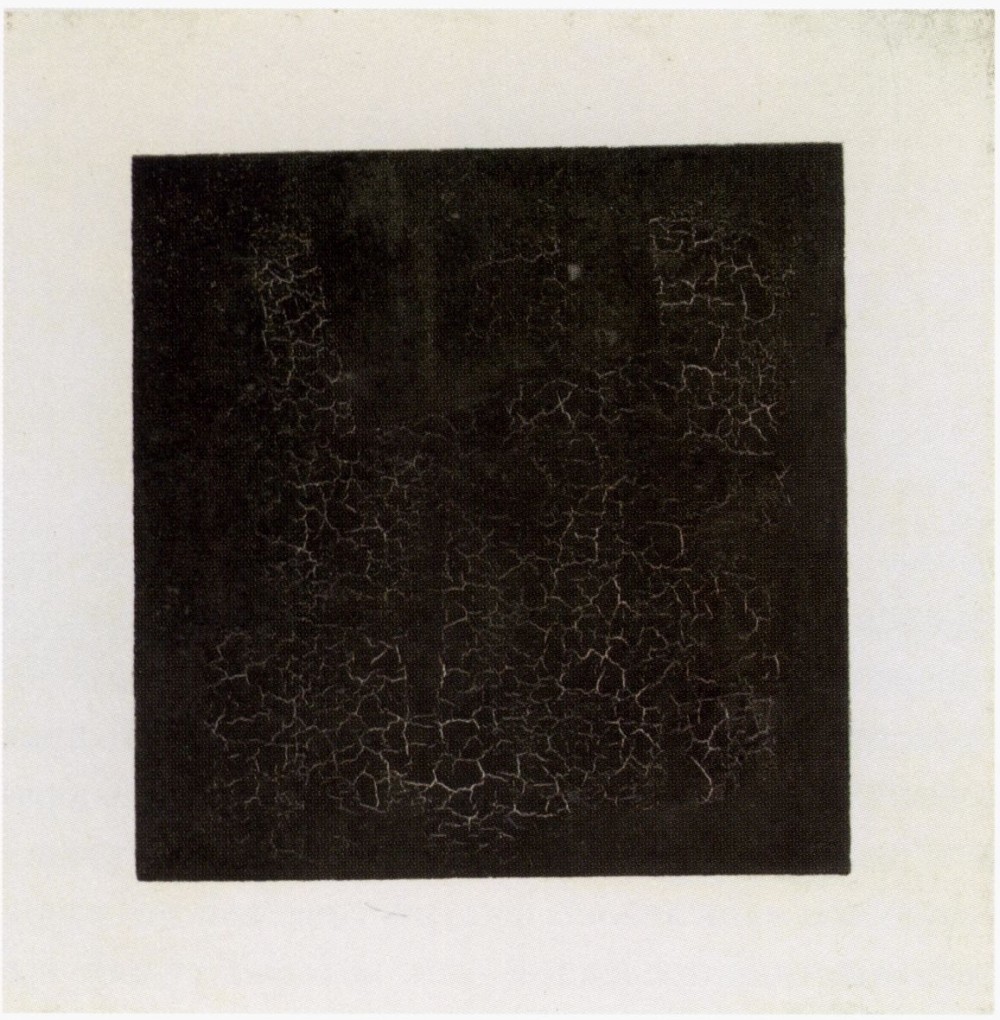

В Петербурге 3 и 5 декабря 1913 года состоялась премьера футуристической оперы Михаила Матюшина «Победа над Солнцем». Три автора оперы — Михаил Васильевич Матюшин, Казимир Северинович Малевич и Алексей Елисеевич Крученых — снимаются в фотоателье как Архимеды: они переворачивают вверх ногами задник с фотографией рояля, претендуя на то, что переворачивают само искусство, а в конце концов и землю ставят дыбом, меняя физический мир и закон Вселенной. Рычагом Архимеда должна была стать не музыка или заумные стихи Крученых и Велимира Хлебникова, автора пролога к опере, а событие зрелища в целом, которое формировали геометрические декорации и костюмы Малевича. Особенное значение получили рисунки задника к одной из картин второго действия и занавеса, которые в мае 1915 года представились Малевичу беспредметными композициями с квадратом. Малевич пишет Матюшину провидческие письма: «Рисунок этот будет иметь большое значение в живописи. То, что было сделано бессознательно, теперь дает необычайные плоды»1; «Занавес представляет собой черный квадрат, зародыш всех возможностей — в своем развитии он приобретает устрашающую силу»2. В декабре 1915 года в Петрограде на выставке «0,10» Малевич впервые показывает «Черный квадрат», размещенный среди других абстрактных композиций не как картина, на стене, а подобно иконе — в красном углу. Шедевр Малевича — картина не только о геометрии на плоскости, но и о глубине. Квадрат изображен отнюдь не по линейке: его края кривятся, производя впечатление судороги. Это квадрат-пульсар. На выставке «0,10» продается манифест Малевича «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм», фиксирующий появление нового самоназвания в истории искусства — супрематизма, которому, как и кубизму, будут суждены долгие жизнь и память. Так от 1913 к 1915 году зреет идея «Черного квадрата» — одной из самых знаменитых картин XX века, которая и в наши дни вызывает ожесточенные споры. Мы обратимся к тому, как объяснял «Черный квадрат» сам Малевич, на протяжении двадцати лет возвращавшийся к этой простейшей и вместе с тем закрытой для однозначного понимания «заумной» форме.

Но прежде чем говорить о картине, надо сказать о художнике. Кем был в декабре 1913 года, откуда мы начали свой рассказ, живописец-революционер Казимир Северинович Малевич? Во-первых, взрослым и решительным человеком: Малевич родился в 1878 году, и через два месяца ему исполнится тридцать шесть лет (по другим данным, его год рождения 1879-й). Во-вторых, известным лишь в очень узком кругу художником-экспериментатором и самоучкой. Родившись в Киеве и проведя раннее детство в провинции, Малевич занимается в сельскохозяйственном училище, пока не поступает в Киевскую рисовальную школу. С середины 1890-х годов живет в Курске, работая чертежником в техническом отделе управления железной дороги. Изредка наезжает в Москву, где посещает Училище живописи, ваяния и зодчества вольнослушателем и частную школу И.Ф. Рерберга. В декабре 1905 года двадцатисемилетний Малевич принимает участие в баррикадных боях на улицах Москвы: вооруженное восстание и первая русская революция драматично сталкивают в его сознании мир природы, крестьянский мир и городской мир металла, кирпича и булыжников. Этим трагическим противостоянием отмечено все творчество художника с 1910-х до 1930-х годов, до самого конца. Не стоит, наверное, и напоминать о том, что именно это противостояние рассекает корень российской истории в 1917 году и становится сутью процесса большевистской модернизации России. На излете первой русской революции в 1907 году дебютирует русский авангард: Малевич впервые показывает свои картины на выставке мирного и аполитичного «Московского товарищества художников», где одновременно с ним выставляются младшие Наталия Гончарова и Михаил Ларионов и старший Василий Кандинский. Через три года — в конце 1910-го — Малевич переходит в более модернистский по живописи круг экспонентов общества «Бубновый валет». Время изменилось: за три года на выставках «Венок» и «Золотое руно» москвичи перевидали авангардных французов от Сезанна до фовистов и кубистов. Малевич, так никогда и не наученный быть «академистом», быстро изживает моду на символистскую живопись с элементами голубого импрессионистического «оцвечивания» и начинает писать 6 картины о крестьянской жизни, граня и выделяя чистым цветом формы в подражание французам, по так, словно грани его вытесаны топором, а фигуры покрыты пятнами красной краски как отпечатками ладоней маляра. Именно эти картины Малевич представляет на первой радикальной выставке московских авангардистов, которую собирают весной 1912 года Ларионов и Гончарова под скандальным названием «Ослиный хвост», угрожающим живописи как «изящному искусству». Тогда же Малевич знакомится в Москве с петербуржцем Михаилом Матюшиным, музыкантом и художником, который становится его старшим другом, покровителем (Матюшин спонсирует публикацию манифеста Малевича «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм» в 1915 году), истолкователем и в советские годы сотрудником по Государственному институту художественной культуры (ГИНХУКу). В январе 1913 года Малевич вступает в «Союз молодежи», петербургскую организацию художников-авангардистов, в создании которой принимал участие Матюшин. Здесь, в доме-салоне Матюшина, наиболее ощутимо воздействие его жены, мистически ориентированной поэтессы и художницы Елены Гуро, которая умирает от чахотки летом 1913 года. Е. Бобринская приводит цитату из дневников Гуро, которая свидетельствует о том, что авангардизм в сознании художницы — это реальный путь к бессмертию: «Момент спасения вне времени и пространства — кубисты. Перспектива устраняется. Победа над временем и пространством как бессмертие. Появились уже люди, видящие глазами ангелов, совмещающие в одном миге пространство и время. Они способствуют спасению». Е. Бобринская связывает мечты Гуро о бессмертии с идеями популярной в начале XX века русской секты «бессмертников», которые считали, что люди умирают только потому, что верят в смерть или суеверны. Гуро писала в дневниках: «А мы если и умрем, то вполне веря в бессмертие тела и открытые пространства! И наша смерть только ошибка, неудача неумелых — потому что наследники инерции»3. Гуро создает собственный визионерский мир, где вещи — это колебательные контуры невидимых энергий, свободно пересекающих пространство и время; и Матюшин прощается с ней вдали от материалистического города, на сельском кладбище дачного поселка Уусикиркко. Примерно через сорок дней после смерти Гуро Матюшин, Малевич и поэт Крученых встречаются в карельских лесах возле Уусикиркко, где похоронили Гуро, и в три дня начинают писать оперу «Победа над Солнцем».

Эта встреча входит в историю под названием «Первый всероссийский съезд футуристов». Футуристы, прежде всего в соответствии со старорусской традицией «Иду на вы!», сочинили манифест, оповещавший о начале создания новой оперы и, главное, о том, что они готовы «вооружить против себя мир» и что «треск взорвалей и резьба пугалей всколыхнет предстоящий год искусства!»4. Так и случилось, хотя времени на подготовку выступления у Малевича и Матюшина было в обрез. Опера шла в сопровождении рояля, большую часть действующих лиц представляли непрофессиональные актеры из студентов, но последовавшее за чтением пролога раздирание занавеса на две половины, появление будетлянских силачей, зашитых в кубы и призмы выше человеческого роста, и военная песня из одних согласных произвели сильнейшее впечатление на публику, которая неистовствовала во время представления, однако же дослушала оперу до конца, отчасти, вероятно, благодаря тому, что футуристы очень понятно для всех зрителей-христиан представили новозаветную метафору — катастрофическое начало новой эры: все помнили, при каких обстоятельствах сама собой разорвалась надвое завеса Иерусалимского храма. Очевидец премьеры в петербургском Луна-парке поэт Бенедикт Лившиц сравнивал Малевича в момент осуществления «Победы над Солнцем» с Савонаролой: «Единственной реальностью была абстрактная форма, поглощавшая в себе без остатка всю люциферическую суету мира. Вместо квадрата, вместо круга, к которым Малевич уже тогда пытался свести свою живопись, он получил возможность оперировать их объемными коррелятами, кубом и шаром, и, дорвавшись до них, с беспощадностью Савонаролы принялся истреблять все, что ложилось мимо намеченных им осей»5. Мимо осей рождавшейся в эти мгновения мировой абстракции ложились все «вещные» и в силу этого своего происхождения недолговечные предметные формы мира. К их дроблению и исчезновению, расширяясь от предмета в материю поля -времени и энергий, света и цвета — вела революция авангарда. Русский футуризм стал реальностью сегодняшнего дня всего лишь за полтора года, достигнув пика на петроградской «Последней футуристической выставке картин», по другому еще называемой «0,10», которая открылась 17 декабря 1915 года в доме № 7 по Марсову полю в «Художественном бюро» Н.Е. Добычиной. Цифры в названии выставки читались как «ноль — десять», а не как «ноль целых одна десятая». Эта одна из многих смысловых загадок футуристов-речетворцев расшифровывается как «выход за нуль творчества», за «уродство реальных форм» в беспредметное будущее искусства, который осуществляют участники выставки, отряхнув обнуленный прах старой культуры. Малевич в своем манифесте утверждал, что «преобразился в нуле форм и вышел за 0-1»6. Он, таким образом, трансформировал счет участников «Последней футуристической выставки картин» в ритуальный, поистине последний счет, который судьбу его самого преображал в судьбу пророка. В публичной лекции на закрытии выставки «0,10» Малевич назвал квадрат, свое второе идеальное «я», «живым царственным младенцем, дитем четвертого измерения и восставшим Христом». Позднее, в марте 1920 года, в Витебске, где были написаны основные философские сочинения Малевича о супрематизме, художник строит именно новую религиозную философию, отрешаясь от основных европейских конфессий, представленных в этом городе костелом, православной церковью и синагогой. «Мне пришло в голову, — пишет он М.О. Гершензону, — что если человечество нарисовало образ Божества по своему образу, то, может быть, Квадрат черный есть образ Бога как существа его совершенства в новом пути сегодняшнего начала»7. После выставки «0,10» Малевич из художника, имевшего двух последователей — И. Клюна и М. Менькова, превращается в вождя авангардного искусства. Вокруг него объединяются живописцы И. Пуни, О. Розанова, Н. Удальцова, Л. Попова, имена которых в ближайшем будущем составят славу русского авангарда, и возникает его собственное объединение «Supremus». На латыни это прилагательное означает «высший» и «последний», то есть Малевич претендует на создание философско-эстетической и квазирелигиозной живописной системы, которая становится высшей и последней перед преображением человеческого творчества в иную духовную и материальную реальность8. Время несется во весь опор: Малевич проходит через кубистическую фигуративную фазу и полностью погружается в супрематическую беспредметность, превосходящую, по его мнению, видимый мир.

Большинству зрителей Малевича и других авангардистов 1910-х годов абстракция, а до нее — кубизм, казались насилием над природой зрения и представления, над «данностью» мира, казались угрозой искусству, опасной бессмыслицей.

Сознание самого художника, наоборот, находит в беспредметности равную себе картину мироздания: картину снявшей конечность отдельного существования и так победившей смерть, бесконечно изменяющейся Вселенной. «В юношестве, — вспоминает он в частном письме Гершензону 1919 года, — я входил на высокие места как бы для того, чтобы услышать все, что творится в отдалении; я видел, как раскрашенная поверхность земли лентами цветными бежала во все стороны. Я весь обмотался ими с ног до головы, это была моя одежда, в ней я вошел в великий город; я его чуял, как зверь нюхом познает <запах> железа, запах трав, камня, кожи. И я как зверь пришел в своих одеждах в города-катакомбы, где исчезло небо, реки, солнце, пески, горы, леса, в нем я развесил свои цветные платья, это были холсты полей. <...> Вихрь города, размотавший одежды цветные, достигает и далеких мест; железо, бетон, черное, серое, белое — отличия форм. <...> Наступает новый мир, его организмы без-душны и без-разумны, без-вольны, но могущественны и сильны. Они чужды Богу и церкви и всем религиям, они живут и дышат, но грудь их не раздвигается и сердце не бьется, и переселившийся мозг в их тело движет их и себя новой силой; пока этой силой, заменившей дух, я считаю динамизм»9. Все эти размышления Малевич суммирует в теоретическом трактате «О новых системах в искусстве», который также был написан в Витебске в 1919 году: «Новым своим бытием я прекращаю расточительность энергии разумной силы и прекращаю жизнь зеленого животного мира. Все будет направлено к единству черепа человечества как совершенному орудию культуры природы. <...> Не видеть современного мира его достижений — не участвовать в современном торжестве преображений. В нашей природе существа живут старым миром, но мы не обращаем на них внимания, идем своей дорогой, и наша дорога в конце концов сотрет их. <...> Ничего нет в мире, что бы стояло на одном и том же, и потому нет одной вечной красоты. Были разные красоты, праздники и торжества: Перуну, Купале и был Колизей греков и римлян, но у нас новые торжества и новое искусство — торжество депо. <...> Сложение творческого знака, что будет живой картиной — будет живым членом всего живого мира, — всякое же изображение природы в художественной рамке будет уподобляться мертвецу, украшенному живыми цветами»10. Следовательно, Малевич готов распрощаться с зеленой частью Вселенной, потому что всем ходом истории она, подобно крестьянскому миру, вытесняется на границы жизни, и задачу свою он видит в том, чтобы найти знак, эмблему перемен: знак торжества техногенного мира, который, как мечтает Малевич, откроет выход из катакомб города в неземные пространства. Техногенному миру он задает цель, значительно превышающую «торжество депо», которому также суждено, как он ясно понимает, проржаветь и сгинуть, а найденным знаком именно этой сверхчеловеческой цели динамизма, то есть вечной цепи перемен, становится «Черный квадрат», который в безбожном воюющем мире 1910-х годов являет собой новую эпифанию вечности, новый слип божественного совершенства.

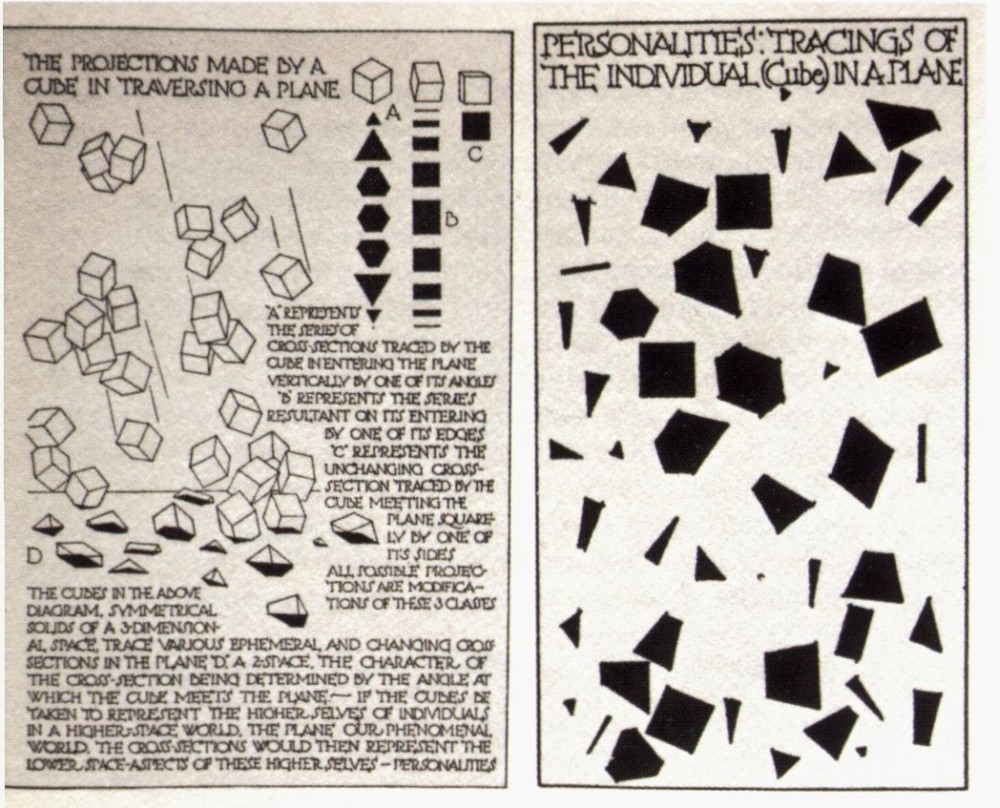

Среди критиков Малевича преобладали те, кто не был готов принять всерьез его живописные и письменные пророчества. Многие беспечно радовались очередному эпатажному хеппенингу русского авангарда. Один известный художественный критик полагал, что высказывания Малевича похожи на «перевранную телеграмму». До сих пор даже люди, связанные с искусством и литературой, знающие историю XX века, позволяют себе думать, что автором «Черного квадрата» мог бы стать любой: хоть дитя несмысшленое, хоть просто марающий бумагу бездельник. Однако первый профессиональный отзыв на появление «Черного квадрата», написанный А.Н. Бенуа, свидетельствовал о том, что телеграмма все-таки могла быть сразу и адекватно расшифрована. Бенуа писал в газете «Речь» от 9 января 1916 года: «Без номера, но в углу, высоко под самым потолком, на месте святом, повешено "произведение" <...> г. Малевича, изображающее черный квадрат в белом обрамлении. Несомненно, это и есть та "икона", которую гг. футуристы предлагают взамен мадонн и бесстыжих венер, это и есть то "господство над формами натуры", к которому с полной логикой ведет не одно только футуристическое творчество с его окрошками и ломом "вещей", с его лукавыми безчувственными, рассудочными опытами, но и вся наша "новая культура" с ее средствами разрушения и еще более жуткими средствами механического "восстановления", с ее машинностью, с ее "американизмом", с ее царством уже не грядущего, а пришедшего Хама. Черный квадрат в белом окладе — это <...> не случайный маленький эпизодик, случившийся в доме на Марсовом поле, а это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели»11. Бенуа вспоминает о грядущем Хаме вслед за Д.С. Мережковским, и в мае 1916 года Малевич отвечает одним письмом им обоим: «Мережковский стоит на площади нового века, среди бешеного круговорота моторов на небе и земле, смотрит обезумевшими глазами и все держит кость Цезаря над седой головой, и кричит о красоте»12. Мережковского и Малевича объединяет настойчивый поиск новых духовных оснований бытия, которые могут противостоять разрушительным последствиям прогресса. Но если Мережковский надеется спасти старое, Малевич априори считает охранительную позицию проигранной и выбирает радикальный отказ от любых художественных и вообще культурных традиций. Что не отменяет возможности в этом отказе переосмыслить духовные поиски своего времени. Одними из главных направлений в духовных поисках 1900—1910-х годов были теософия и антропософия — новые квазирелигиозные системы. Раннее абстрактное искусство часто толкуют при помощи теософии, поскольку эта традиция придавала исключительное значение символике геометрических форм. В 1913 году американский архитектор и теософ во втором поколении Клод Брэгдон (1866—1946) опубликовал книгу «Первенец высшего пространства: Четвертое измерение». В этой книге была глава «Человек-квадрат», где автор напоминал читателю, что в «Тайной доктрине» Елены Блаватской (1831—1891), основательницы теософии, «мистический квадрат» рассматривается как проекция куба, символизирующего идеального человека, бессмертное «я», пребывающее в четвертом измерении13. Эта книга (важнейшей ее частью были иллюстрации, которые исследователь русского авангарда Роберт С. Вильяме прямо сопоставляет с первой супрематической экспозицией на выставке «0,10») в том же 1913 году попала в руки Петра Демьяновича Успенского, автора мистико-философских книг «Четвертое измерение» (1910) и «Tertium Organum» (1911), и «стала вестью общности мысли и понимания»14. Успенский еще в 1911 году вступил в русское Теософское общество и зимой 1913—1914 годов провел несколько месяцев в теософском лагере в Индии. Вернувшись в Петроград, он читал лекции о четвертом измерении весной 1915 года, как раз во время работы первой футуристической выставки «Трамвай В», в которой участвовал и Малевич. У Брэгдона и Успенского был общий предшественник — американский математик и мистик Чарльз Ховард Хинтон (1853—1907). Именно Хинтон, занимавшийся неэвклидовой геометрией, писал о высшем пространственном чувстве, которое способно сделать зримым четвертое измерение, то есть время. Чтобы развить это чувство, Хинтон изобрел мысленные упражнения с цветными кубами. Его книга так и называлась — «Четвертое измерение». Она была опубликована в 1904 году. О четырехмерном континууме пространства и времени в 1908 году в Кёльне читал лекции учитель Эйнштейна Герман Минковский. К 1910-м годам тема четвертого измерения и его геометрических проекций стала хитом в авангардных кругах. О четвертом измерении говорили и писали Аполлинер, Глез и Метценже, Леже. Но для Аполлинера, например, главными были именно пространственные характеристики: «В пластических искусствах четвертое измерение создается тремя уже известными: оно представляет неисчислимость пространства, единого во всей своей протяженности в данный момент времени. Это — пространство само по себе или измерение бесконечности; это то, что сообщает объектам их пластические свойства»15. В 1915 году в Петрограде выходит сделанный Успенским перевод книги Хинтона под названием «Воспитание воображения и четвертое измерение». По теории Успенского, геометрические фигуры являются проекциями неизвестных нам совершенных тел, пребывающих в четвертом измерении, которое символизирует абсолютное время и открывает выход в бессмертие. В теории Успенского Малевич вполне мог увидеть развитие темы бессмертия, о котором накануне своей безвременной смерти мечтала Гуро. Для нас же существенным обстоятельством является напряженность завоевания «четвертого измерения» как бессмертия, проявленная Малевичем и Успенским.

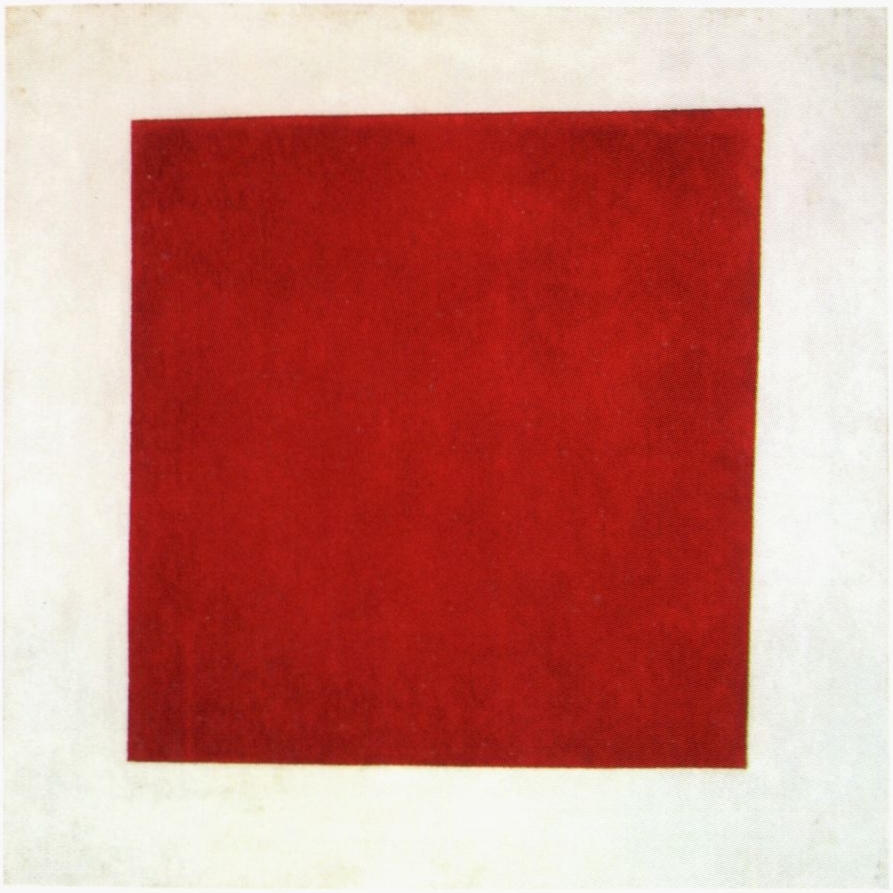

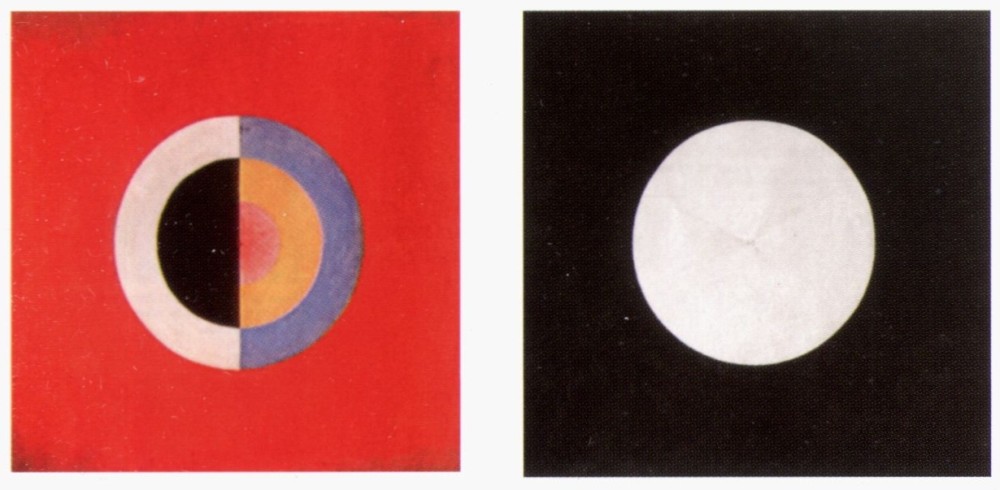

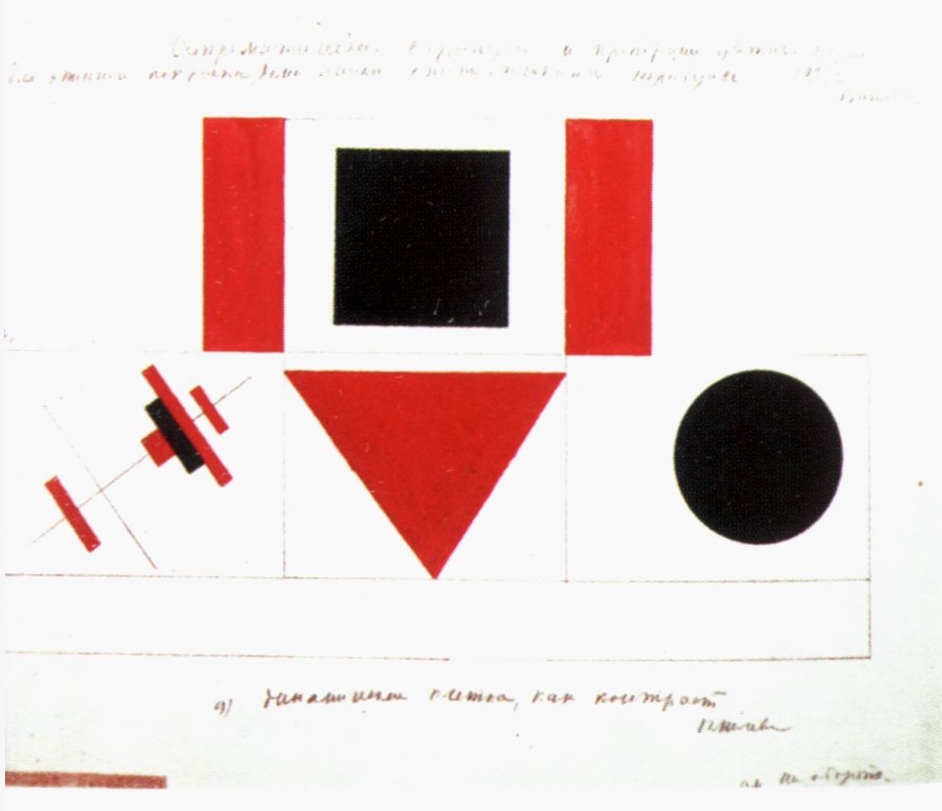

Косвенно влияние теософии, стремящейся соединить важнейшие религии в одно вероучение, то есть прежде всего синтезировать новую метафизику из христианства и буддизма, Запада и Востока, очевидно и в самой попытке Малевича создать супрематическую живопись, и в его комментариях к понятиям «алогизма», «заумного» или «несмысла», которыми описывается беспредметное творчество и одновременно сфера нового божественного начала — новый абсолют. Именно в «Победе над Солнцем» Малевич впервые с таким пафосом начинает отрицать значение разума, символом которого является Солнце, или свет просвещения, ведущий к обострению противоречий, распрям и войнам. Сознанию, утверждает Малевич, нельзя доверять, потому что в нем «перепутаны все кнопки, как в петроградском телефоне». Важна интуиция, которая всегда выше внутренне противоречивого «харчевого дела разума»: летать, доказывает Малевич, противоречит природе человека, тем не менее человек поднимается в небо, где его настоящий дом. В работе 1922 года «Супрематизм как беспредметность, или Вечный покой» Малевич так определяет провиденциальный смысл супрематической системы, открывающей выход в своеобразную визуальную и семантическую нирвану заумного безвесия, белого на белом, после того, как явлена уже заслонка черного на белом: «Бог не может быть смыслом, смысл всегда имеет вопрос "чего", — следовательно, Бог не может быть и человеческим смыслом, ибо достигая его как конечного смысла, не достигнет Бога, ибо в Боге предел, или, вернее, перед Богом стоит предел всех смыслов, но за пределом стоит Бог, в котором нет уже смысла. Бог — не смысл, а несмысл. Его несмыслие и нужно видеть в абсолюте, конечном пределе как беспредметном. Достижение конечного — достижение беспредметного. <...> Мысль оканчивает свою физическую работу, и начинается царство немыслящее, наступает покой, т.е. Бог, освобожденный от своего творения, находящийся в абсолютном покое. <...> Сотворив мир, он ушел в состояние "немыслия", или в ничто покоя. <...> Дух, душа, материя — только различия темного беспредметного... Так все знаки и пометки научного общежития суть те же различия темного, ничуть не поясняющие темного. Все усилия человеческого ума, раз-судка, раз-ума сделать мир человеческий ясным, светлым, понятным остаются неосуществимыми, ибо осуществить то, чего нет во вселенной, невозможно <...> Культура <...> остается вавилонской башней, строители которой думали достигнуть твердыни неба, — того, что не существует. Такие стремления и различают его <человека> от молчаливой динамической мудрости космического возбуждения. Это чистое бесцельное непрактическое беспредметное действие, и мне кажется, что человеческому строю мудрости должно присоединиться и творить жизнь в единой с ним мудрости. <...> Поверхность Земли должна покрыться площадью вечного возбуждения как ритм вселенной бесконечности динамического молчания. В отличие же от всех других площадей мировых торжеств ставлю белый Мир как Супрематическую беспредметность»16. Очевидно, что Малевич способен энергично «перепредставить» модную теософскую идею о белом цвете/свете, который как призма собирает цветные лучи предшествовавших религиозных систем, так, что эта идея становится его полной образной собственностью. Имеет смысл сравнить произведения абстракции, созданные под воздействием теософии такими знаменитыми художниками, как Малевич, Кандинский или Мондриан, с прямыми образцами «теософского абстракционизма». Это, например, картины шведской художницы-медиума Хильмы аф Клинт (1862—1944), входившей в круг антропософа Рудольфа Штайнера. Самые ранние ее работы близки символистским композициям Елены Гуро. С 1907 по 1908-й и с 1912 по 1920-е годы она в режиме автоматического письма изображает геометрические формы — цветные диаграммы, которые ей «диктовали» духи Амиэль, Эстер и Георг. Сравнение показывает, что в диаграммах Хильмы аф Клинт личность художника не искажает «живописного послания», оставляя на листе бумаги нейтральную геометрию, тогда как геометрия Малевича, Кандинского и Мондриана как раз наоборот, удивляет мощью личной, по сути не сравнимой ни с чем образно-пластической экспрессии. Живопись Малевича поражает динамизмом, которым пронизаны все супрематические формы и прежде всего внешне статичный «Черный квадрат». Новаторство Малевича — не только идейного, но и собственно художественного, пластического плана. Он создает свою семантическую последовательность из квадратов: черного на белом (означающего соединенные начало и конец творчества форм и неизбежную конечность творчества в каждой конкретной форме); красного (крестьянского, позднее — революционного); белого на белом (представляющего «несмысл», тот миг, когда творчеству удается не «соскальзывать за борт абсолюта») и так придает геометрической фигуре новое, свое и живое «тело», создает новую живописную фактуру. Малевич полагает, что ему удалось выделить ген живописного, само действующее вещество живописи: распылить все добытые богатства «на элементы для нового образования тела». Вера в живописную фактуру, которая как живая материя пойдет па постройку высшей формы жизни, — это вторая вера авангарда после веры в динамизм, скорость, отрыв от Земли и предметности, которые в совокупности ведут в новый духовный космос.

Идея живописной фактуры была основополагающей в европейском авангарде 1910-х годов. Первым теоретиком фактуры в истории русского авангарда стал Вольдемар Матвей (Владимир Марков), автор текста «Принципы творчества в пластических искусствах. Фактура», опубликованного «Союзом молодежи» в 1913 году в Петербурге. Именно Матвей назвал фактуру «шумом», производимым красками, звуками и воспринимаемым «тем или другим способом нашим сознанием», то есть сделал шаг от статичного восприятия поверхности мира к динамическому, пронизывающему объекты энергетическими полями и волнами17. Матвей описал три вида или состояния фактур: фактуры природы, фактуры, полученные в результате творчества человека, и фактуры, сделанные при посредстве машин. Рассуждения Матвея показывают, что фактура в его представлении включает в себя все материальное разнообразие мира, от живописи и архитектуры до сувениров из волос, перьев, до букетов цветов из крыльев бабочек (экспонатов кунсткамер), пейзажей из песка и пыли, ожерелий из глаз, особым образом препарированных, и прочего в том же роде. Однако Матвея интересует не разнообразная привлекательность, богатая и интересная «поверхность» мира, а прото-сюрреалистическая спайка жизни и форм, борьба и естественный отбор фактур, элемент случайности в этой борьбе, который может сделать самовыражение жизни искусством, а может избрать для этого и другое русло.

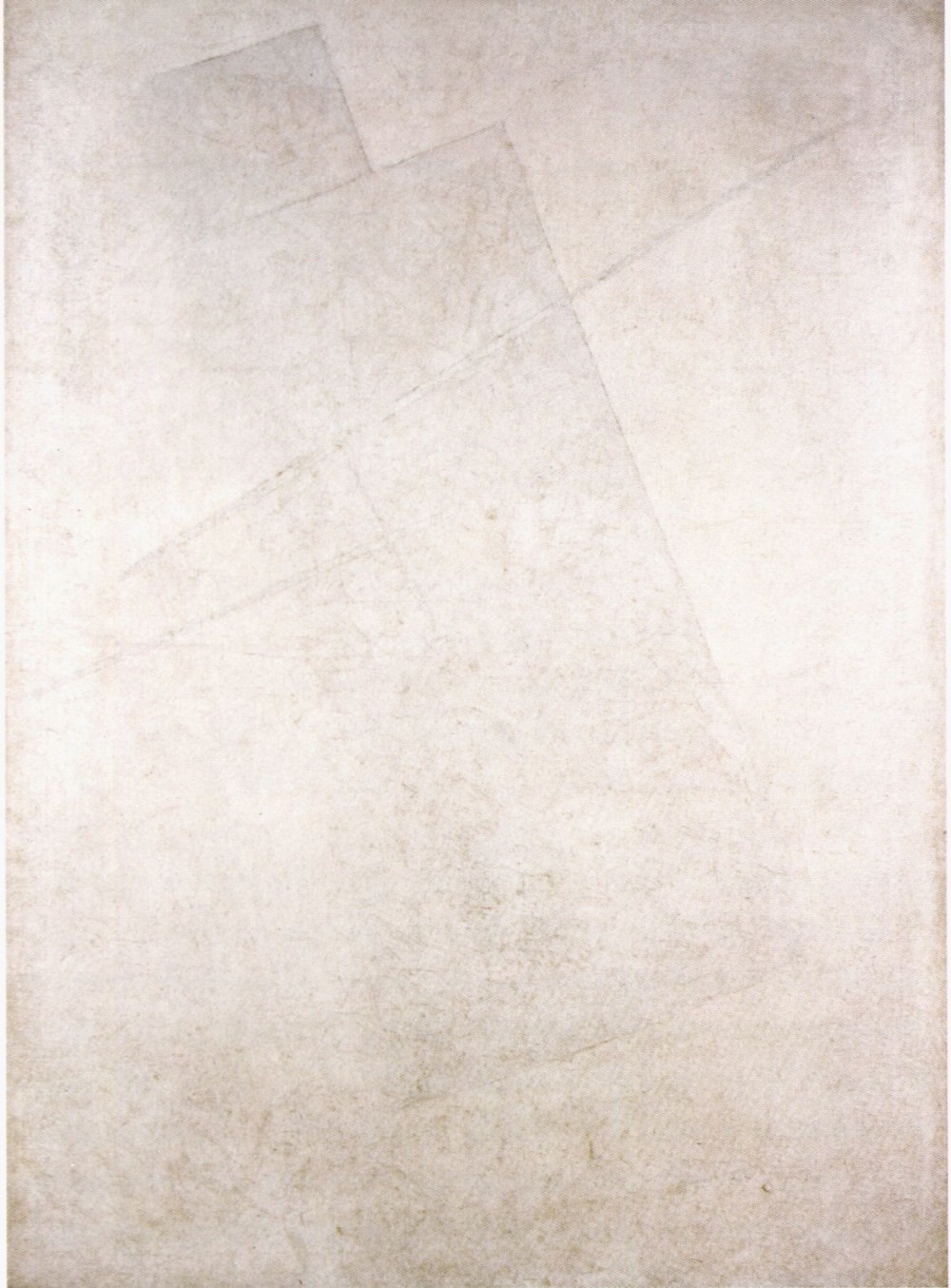

В более ранней статье «Русский Сецессион» 1910 года Матвей высказывает ключевую идею модернизма о необходимости освободить краску от «рабских обязанностей», навязанных самой природой, — обязанностей представлять даже не сюжет, но сами материальные феномены: небо, растения и т.д. Слова Матвея обнаруживают, насколько тогда еще лишь зародившаяся абстракция обременена символическим содержанием, как непомерна для искусства и для художника задача, которую тогда же поставил перед собой Малевич, — взять пространство целиком во всей его беспредметной белизне, представить мир сразу и весь, не расходуя краски даже на такие грандиозные его части-частности, как небо. Собственно живописную фактуру Матвей в 1913 году определяет негативно — как «нарушение глади и тишины» поверхности. Можно понять так, что ненарушенная прикосновением художника, молчащая поверхность ценна, поскольку охраняет бесформенное как резерв формы, оберегает не вмещающееся ни в какую форму, то, по отношению к чему форма — внешнее и невыразительное. В январе 1916 года в альманахе «Очарованный странник» Михаил Матюшин предложил собственное понимание супрематизма Малевича. Матюшин указывал Малевичу именно на тот путь, который шел от Матвея: «Идея самостоятельности краски в живописи, выявление самосвойственности каждого материала, имеет свою историю, но Малевич почувствовал эту идею сильно по новому. Как он справился с "Новым" дело другое. Огромная ценность его устремления — плюс. Минус же — невыдержанность "знака сокрытия" до сильно защищенного тела и недостаточность понимания условий новой меры. Вся трудность проведения его идеи заключена в отрицании формы, идущей в ущерб окраске. Окраска должна стать выше формы настолько, чтобы не вливаться ни в какие квадраты, угольники и пр. Кроме этой трудности, надо выразить динамику краски, т.е. ее движение. И если здесь не все исполнено, то виной Москва художников, стремящаяся отдать все за миг первенства <...> Москва полна абортами всяких "измов". Хоть бы в спирт их для назидания»18. И после 1916 года Малевич, следуя завету Матвея, окончательно освободил краску от рабских ее цепей, «завязал цвета узлом и спрятал их в мешок» ради последней сакральной белизны, на пороге которой искусство заканчивалось и начиналась проповедь. Художница Варвара Степанова в ноябре 1918 года записала слова Малевича о том, что «возможно, больше не надо писать картины, а только проповедовать». В 1919 году в Москве на выставке «Беспредметное творчество и супрематизм» была показана финальная супрематическая живопись Малевича из серии «Белое на белом».

Русский авангард развивался стремительно и уже в начале 1920-х решил задачу «выхода за холст» (Н.Н. Пунин), оставив в прошлом живопись и абстракционизм как таковые. В декабре 1920 года в пояснительном тексте к альбому «Супрематизм: 34 рисунка» Малевич пишет: «Черный квадрат определил экономию, которую я ввел как пятую меру искусства. Экономический вопрос стал моею главной вышкой, с которой рассматриваю все творения мира вещей, что является главной моею работой уже не кистью, а пером. Получалось как бы, что кистью нельзя достать того, что можно пером. Она растрепана и не может достать в извилинах мозга, перо острее. <...> О живописи в супрематизме не может быть речи, живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого»19. В 1922 году Малевич вместе с группой УНОВИС (Утвердители нового искусства): Н. Суетиным, В. Ермолаевой, И. Чашником, Л. Хидекелем и другими, которые по-разному прижились или совсем не прижились в советском искусстве 1920—1930-х годов, но все без исключения стали знаменитыми, переезжает в Петроград, где в 1923 году становится директором авангардного научно-исследовательского и учебного Государственного института художественной культуры. Собственно, в ГИНХУК был преобразован Музей художественной культуры, чем Малевич и занимался в течение 1923 года. Работая с первой систематической коллекцией русского-советского авангарда, с еще живой историей революции художественной формы, Малевич только укрепился на своем пути к беспредметности как несмыслу и непредставлению. В мае 1923 года в петроградском еженедельнике «Жизнь искусства» был напечатан последний манифест Малевича «Супрематическое зеркало», в котором художник утверждал, что наши знания о мире, религия и искусство безграничны и, значит, равны нулю, и «нет бытия ни во мне, ни вне меня, ничто ничего изменить не может, так как нет того, что могло бы изменяться, и нет того, что могло бы быть изменяемо»20. Манифест сопровождал групповую экспозицию УНОВИСа на «Выставке картин петроградских художников всех направлений», которая открылась в Академии художеств и представляла достижения искусства за пять полных лет советской власти. Сделанная Малевичем экспозиция заканчивалась пустыми холстами. Абстракция в России 1920-х годов завершается чистым холстом — Ничто как рэди-мэйд — «Супрематическим зеркалом» Малевича, которое свидетельствует о невозможности стойкого соединения символического и материального на утлом и вещественном абстрактном живописном плане. Однако «Супрематическое зеркало» отражало не только неизбежный выход беспредметной живописи за холст. Этот манифест был полемически обращен к новейшей форме советского авангарда. В 1921-м или в начале 1922 года Малевич писал: «Если материалистическое сознание в предметных сооружениях видит только вышку, с которой возможно разглядеть мир, достигнуть того, чтобы материя увидела все свои видоизменения, то это то же простое дамское любопытство осматривать себя в зеркале. Материалистическое мышление занято постройкой зеркала, чтобы увидеть мир самой материи во всех ее видоизменениях. Но и в этом "если" тоже совершенства нет, ибо зеркало все-таки не покажет всех сторон материи»21. Малевич, следовательно, противопоставляет свой пустой холст-зеркало «материалистическому», и в этом он очень близок (можно даже сказать, предвосхищающе близок) к хайдеггеровскому негативному образу «картины мира», в которой происходит «припасение мира», реальность превращается в предмет22. Около 1920 года пафос материалистического видения, пафос «обладания миром как протяженной вещью» находит себе новую форму воплощения. Главными оппонентами Малевича в первые годы советской власти были уже отнюдь не старые ценители прекрасного, художники-фигуративисты, как Бенуа, а материалистически ориентированные производственники и конструктивисты. Еще в конце 1915 года на выставке «0,10» противником Малевича оказался Владимир Татлин, который понимал фактуру гораздо более материалистически, как «правду материала», демонстрируя это материальное начало в своих контррельефах. Позднее Малевич в письме к своему главному витебскому сотруднику и коллеге Эль Ли-сицкому, который сделал на Западе карьеру дизайнера-конструктивиста, отзывается о «Башне» Татлина так: «Это фикция западной техники <...> он может и писсуар железобетонный построить, чтобы каждый нашел себе уголок»23. Товарищи по цеху считали Татлина материалистом и почти позитивистом, хотя он и разместил все те же священные куб и призму внутри своей «Башни», такой же культовой постройки как архитектоны Малевича. К технике Татлина влекла вера, а не научный интерес, это заметно каждому, кто хотя бы раз задумался над смыслом сооружения «Летатлина» в эпоху авиации. И, тем не менее, именно пример Татлина, с 1914 года больше конструктора, чем художника, действительно инспирировал выход через «нуль форм» в стандартизацию и дизайн24. Начиная с 1918 года Малевич яростно отстаивает свое — метафизическое — понимание нуля форм, в основном в спорах с Татлиным и Родченко. Весной 1919 года на выставке «Беспредметное творчество и супрематизм» Родченко показывает «Черное на черном», живопись, которая, хотя и восходила к «Черному квадрату», но смотрелась в контексте выставки антитезой работам самого Малевича, его «Белому на белом». Если Малевича интересовало «безвесие», полет супрематических форм, возможность «отряхнуть землю», то Родченко исследовал в черных кругах 1919 года сугубо материальные особенности цветопередачи — соотношение плотности и веса. Развивая пластические фактурные идеи гатлинских контррельефов, Родченко неожиданно демифологизирует эту пафосную работу с поверхностями. Его «Последние картины» (Н.М. Тарабукин) небольшого размера холсты, абсолютно ровно закрашенные пожухшими теперь локальными цветами, — были показаны на выставке «5×5 = 25» в Москве в ноябре 1921 года. Родченко мыслит себя не художником, а производственником. В феврале 1922 года Малевич пишет Гершензону: «Пикассо боролся с предметным миром, правда, завяз в его осколках, но и это хорошо, мне уже легче было убрать мусор предметный и выставить бесконечность, не практичность, не целесообразность, за что московский Инхук и преследует меня как не материалиста. На одном из собраний все ополчились на меня, но если бы они были новаторы, а не предметники, то никогда бы Искусства не променяли на харчевое изображение кастрюль»25. Знаменательно, что этот раскол абстракционизма по линии понимания фактуры и выходов за холст случился вскоре после Первой мировой войны, именно в тот момент, когда абстракция становится универсальной общеевропейской художественной идеологией, когда возникают вполне академические институты абстрактного искусства (ГИНХУК или Баухауз), когда «духовидение» подвергается формализации. Также знаменательно, что именно в это время интеллектуальная жизнь европейской теософии стремительно теряет довоенную энергию. Составлявшие ее силы как бы расходятся обратно к своим полюсам: к прикладным научным исследованиям, специальным философским штудиям, квазинаучным экспериментам по биологическому омоложению, новым социальным формам религиозного чувства, наконец — к промышленному дизайну, который заменяет вагнерианство и штейнерианство в качестве еще одной синтетической формы жизни и искусства, в качестве нового гезамткунстверка. Это был кризис философии жизни, кризис великих систем европейской духовности, в которых религия, наука, философия и искусство еще не подверглись разделению и специализации. Противостояние «метафизиков» и «производственников» происходит не только в СССР, но и в Баухаузе, где в 1923 году Иоганнеса Иттена, мистика-зороастрийца, сменяет дизайнер Мохой Надь, несмотря на то, что к партии Иттена принадлежали такие влиятельные люди, как Кандинский и Клее. В 1924—1925 годах Мондриан порывает с Тео ван Дусбургом. Причиной разрыва стало разное толкование «элементаризма»: дизайн ван Дусбурга был построен на иллюзионистском искажении пространства, тогда как Мондриан боролся с пространством как таковым за чистую плоскость, последний предел живописи, за которым начинается по-настоящему метафизическая беспредельность. Габо говорил, что даже белое казалось Мондриану недостаточно уплощенным, «он думал, что картина должна быть плоскостной, и что цвет не должен ни в коем случае указывать на пространство»26. Живопись, стремившаяся к метафизике, неуклонно редуцировала самое себя. В Париже или в Голландии, где, в отличие от СССР или Германии, преследований абстракционизма не было, геометрическая абстракция медленно сползает на периферию художественной жизни в конце 1920 -начале 1930-х годов. Главный признак нарастающего упадка абстракции в 1930-е годы — свертывание ее мессианских претензий и обмельчание идеологии.

А в начале 1920-х годов, когда Малевич открыто стоял против Родченко, спор о путях развития искусства вульгарно превращается в схватку за влияние на государственную идеологию. В этой схватке Малевич вначале проигрывает Родченко, и уже к середине 1920-х годов они оба уступают новой коммунистической культуре, которая возвращается к «припасению мира в картине», предметной и понятной непрофессиональному зрителю, никогда не слышавшему о дискуссиях создателей беспредметного искусства. Результатом прохождения через кризис начала 1920-х годов становится формирование плюралистического советского искусства, из которого к концу 1920-х выделяется активный идеологический продукт — соцреализм. В 1919 году начинается уже не художественная, а политическая история супрематизма. В это время в напечатанной в Витебске работе «О новых системах в искусстве» Малевич утверждает, что кубизм и футуризм предопределили большевистскую революцию 1917 года. Так он предпринимает безумную попытку по-своему приравнять перо к штыку и выдвинуть «Черный квадрат» в государственные символы. В этом Малевича всячески поддерживает самый политизированный из его учеников Эль Лисицкий, который в статье 1920 года «Супрематизм и реконструкции мира» заявляет, что от супрематизма как первоисточника созидательного творчества был сделан шаг к коммунизму, то есть к труду как истинному источнику существования человека. Идеи Малевича о Боге-Несмысле лишь на первый взгляд находились в полном противоречии с коммунистической риторикой о победе труда. Ведь на самом деле в той версии коммунизма, которая питала сознание масс, речь шла именно об освобождении труда как об освобождении от труда. И Малевич мыслит в русле этих чаяний народа, предлагая происхождение псевдонима Ленин вести от слова «лень». Он конечно же не был примитивным политтехнологом и этот языковой эксперимент поставил в 1924 году именно потому, что Ленин мог стать чем-то вроде реинкарнации «Черного квадрата», за которым открывались покой, немыслие и абсолют. Малевича по-прежнему влекло бессмертие, а именно Ленин тогда был бесспорным кандидатом на выход в четвертое измерение. В архиве Стеделийк-музея хранится текст Малевича, датированный 25 января 1924 года, в котором художник предлагает свой проект мавзолея в форме куба и разрабатывает ритуальные объекты нового советского культа: «Каждый рабочий-ленинист должен держать дома куб в напоминание о вечном, неизменном уроке ленинизма, чтобы создать символическую материальную основу культа. <...> Куб более не геометрическое тело. Это новый объект, в котором мы пытаемся воплотить вечное <...> вечную жизнь Ленина, побеждающую смерть»27. Попытка Малевича была обречена на провал, потому что совершенно не соответствовала реальным задачам советской пропаганды, с которыми так успешно справляется в это же самое время Лисицкий. Ее Малевичу, по всей вероятности, припомнили в июне 1926 года, когда в «Ленинградской правде» появилась статья критика Г. Серого «Монастырь на госснабжении», громящая ГИНХУК как идеологически вредное советской власти учреждение, после чего институт Малевича и последний оплот российского авангарда был ликвидирован. В борьбе за политическое влияние Малевич потерпел неудачу, но в борьбе за создание художественной идеологии он опередил всех своих советских соперников, войдя в мировую историю искусства. В годы работы в ГИНХУКе Малевич концентрирует свои усилия на создании такой теории новейшего искусства, которая бы пропагандировала идеи супрематизма и отводила ему центральное место в развитии модернизма. Он создает концепцию «прибавочного элемента», выявляя графическую формулу, которая определяет структуру модернистской картины на каждом этапе развития от Сезанна до супрематизма. Графические формулы авангарда отличает от предшествующей живописи XIX века растущее значение самодовлеющего формального приема, то есть собственно живописного восприятия и представления, которые, по мнению Малевича, достигают полной меры в супрематизме, в сфере свободной живописной фактуры, одновременно представляющей и «идею» живописи, и ее материал. Графические формулы Малевич сводит в несколько таблиц. Момент самодовлеющей супрематической формы он фиксирует в таблице XIX под названием «Идеологическая независимость нового искусства», где черный квадрат на белом фоне центрирует зону искусства, очерченную красной квадратной рамой, в которую слева боком входит религия, а справа — искусство жизни. Живопись авангарда в системе Малевича на короткий миг супрематизма совпадает сама с собой, без остатка претворяясь в видимую форму-символ мироздания, но уже в следующий момент невозможность продолжения художественного творчества ограничивает практику и открывает теорию искусства28. Малевич изначально стремился к универсализму и поэтому с первыми же проблесками свободы передвижения в 1922 году постарался завязать контакты с европейскими и американскими художниками и коллекционерами. Именно стратегическое решение экспортировать супрематизм принесло ему международную посмертную славу во второй половине XX века. В конце 1922 года в Берлине проходит Первая русская художественная выставка, которая в 1923 году переезжает в Стеделийк-музей Амстердама. Малевич отправляет на нее несколько супрематических композиций и одну футурокубистическую картину «Точильщик. Принцип мелькания», которую с выставки покупает К. Дрейер, основавшая вместе с М. Дюшаном общество «Аноним» — фонд современного искусства. В 1923 году в СССР готовятся к масштабному показу советского искусства на Венецианском биеннале 1924 года. Малевич в ГИНХУКе специально повторяет для биеннале супрематические черные фигуры: квадрат, круг, крест, датировав их на оборотах 1913 годом. Неизвестно, были ли его картины в Венеции на экспозиции или оставались в хранилище, но о супрематизме в Европе середины 1920-х годов знали и без этого благодаря деятельности Лисицкого в Германии. Весной 1927 года Малевич через Польшу едет в частную командировку в Берлин и оттуда в Дессау, в Баухауз, где рассказывает о супрематизме, демонстрируя живопись и 22 пояснительные таблицы. В Берлине картины Малевича экспонируются в составе Большой Берлинской художественной выставки с мая по октябрь. Возвращаясь в Ленинград, Малевич оставляет двум немецким знакомым Г. фон Ризену и секретарю союза архитекторов Г. Херингу весь свой багаж: одному теоретические работы, другому художественный материал. В 1930 году часть этого собрания, хранившаяся у Херинга, была показана в музее Ганновера знатоком авангарда и коллекционером А. Дорнером, который сформировал знаменитый на весь мир музей Кестнер-Гезельшафт.

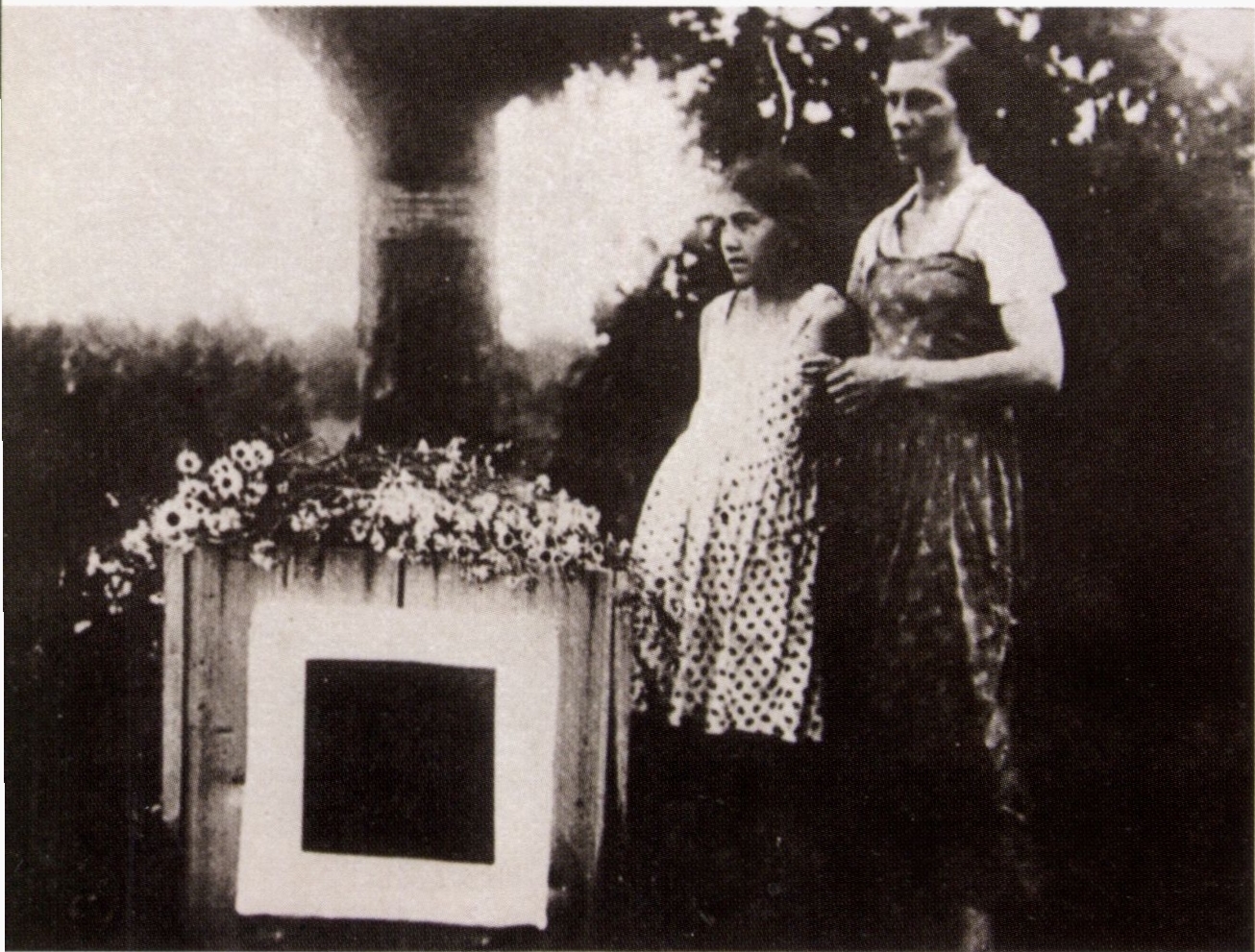

Между тем сам Малевич проводит эти три года после своего заграничного путешествия в скитаниях по Москве, Киеву и Ленинграду, перебиваясь временными работами. В 1930-м в Ленинграде он подвергается аресту и сидит в тюрьме несколько месяцев. В 1932 году картины Малевича в последний раз при его жизни показаны на публичной выставке «Художники РСФСР за 15 лет», которая сначала проходит в Русском музее, затем переезжает в Москву, где супрематический раздел включают в число художественных течений буржуазной культуры и, следовательно, Малевич получает окончательный запрет на профессию. В 1933 году репрессии распространяются на его абстракции и в Германии, где к власти приходят нацисты, которые квалифицируют эту живопись как дегенеративную и большевистскую. Но в начале 1935 года первый директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Альфред Барр-младший вывозит из Ганновера несколько картин Малевича, спрятав их внутри сложенного зонта, чтобы избежать досмотра на нацистской таможне. Чудовищный способ контрабандной транспортировки живописных полотен напоминает то, как венецианцы секретно перевозили мощи Св. Марка в бочках с солониной. И в США, где в конце 1940-х абстракция утверждается как национальный стиль, пророческой живописи Малевича наконец-то воздают полную меру славы. Сам художник до международного триумфа супрематизма не дожил, но и в последние годы жизни, несмотря на все гонения, сохранял верность «Черному квадрату» как самому себе, продвигаясь все дальше своим особенным путем. Этот путь на рубеже 1920—1930-х годов ведет Малевича к фигуративной живописи. На его холстах снова появляются фигуры крестьян, а в 1933 году — портреты близких, соратников, собранные вокруг автопортрета. Изображенные на последних картинах художника его жена и дочь, искусствовед Н.Н. Пунин и сам Малевич предстоят чему-то величественному, подобно святым у божественного престола. В правом нижнем углу автопортрета Малевич оставляет едва заметный значок — черный квадрат, крохотную иконку — в напоминание о цели всего своего творчества, к которой он теперь физически приблизился вплотную. Его жизнь закончилась 15 мая 1935 года. Малевич умер дома, в Ленинграде, в бывшей служебной квартире при ГИНХУКе. Ученики устроили у его смертного ложа выставку картин, главной из которых был конечно же «Черный квадрат». К похоронам подготовили супрематический гроб, а когда тело художника перевозили сначала на панихиду, а потом на Московский вокзал, на капоте автомобиля также укрепили символический «Черный квадрат». Это была последняя публичная супрематическая выставка в СССР. Малевича кремировали в Москве и похоронили в деревне Немчиновка, где стоял дом его второй жены, в поле под супрематическим памятником. В войну 1941—1945 годов могила Малевича исчезла. Родственники художника подарили более 80 картин в Русский музей весной 1936 года. Держать супрематическую живопись дома в Москве и Ленинграде было столь же опасно, как и в Германии. Музей картины принял, но получил запрет на их публичное экспонирование. В Германии же Дорнер вернул оставшиеся картины Малевича обратно Херингу, который претерпел многочисленные мытарства и преследования, но коллекцию спас и передал ее на хранение в Стеделийк-музей Амстердама в 1957 году, когда сотрудники этого музея на волне второй, послевоенной моды на абстракцию приехали к нему в Германию выяснять судьбу собрания Малевича. А на родине Малевич оставался под жестким запретом до 1962 года, потом — под гибким до своей первой посмертной ретроспективы в перестроечном 1988 году. Неудивительно, что некоторые владельцы произведений художника в 1930-е годы не только их не берегли, но старались от них избавиться или спрятать их навсегда в самые неподобающие для живописи места.

Так именно случилось с последним из «Черных квадратов» Малевича, который в конце концов поступил в собрание Эрмитажа. К 1990-м годам были известны три версии знаменитой картины: «Черный квадрат», по традиции считающийся тем самым, что висел на выставке «0,10», и его версия, сделанная для выставки «Художники РСФСР за 15 лет», хранятся в Третьяковской галерее; картина, написанная для Венецианского биеннале 1924 года, была передана семьей Малевича в Русский музей. И вот однажды в 1993 году в офис московской организации «Арт-Миф», которая занималась устройством ярмарок современного искусства, позвонили из самарского отделения Инкомбанка и, по словам одного из создателей и экспертов «Арт-Мифа» Георгия Никича, попросили посмотреть картину «художника Малича». Выяснилось, что речь шла о картинах Малевича, хранившихся в семье Игоря Лейко, руководителя самарского отделения банка. Среди этих картин был и «Черный квадрат», который родственники Лейко прятали на дне корзины с картошкой. Инкомбанк приобрел «Черный квадрат» в свою коллекцию, и после дефолта и разорения банка в 1998 году получилось так, что картина Малевича стала главным активом в расчетах с кредиторами. В 2002 году по договоренности с правительством России «Черный квадрат» был снят с открытых торгов и за 1 миллион долларов приобретен бизнесменом Владимиром Потаниным с целью передачи на постоянное хранение в Эрмитаж. Капитализация эрмитажной коллекции при этом возросла на гораздо большую сумму, так как на международных рынках цены на Малевича достигают десятков миллионов долларов, лишь внутренняя цена на него до сих пор отстает от мировой. Обстоятельства этой покупки до такой степени разогревала пресса обеих столиц, что «Черный квадрат» стал единицей измерения финансового успеха. Мало кто с тех пор вспоминает о том, что супрематизм одного из Председателей Земшара был утверждением «высоких начал противоденег». При всем бескрайнем разнообразии эрмитажных коллекций картина Малевича не затерялась в веренице музейных залов среди множества знаменитых экспонатов. Статус этой картины, которая воспринимается не только как живописное полотно, но и как символический объект, превосходно описал Велимир Хлебников. Перед нами — «взорванная художественная заповедь», напоминание о том, что любой мир и даже мир искусства проходит через рождение и смерть. Напоминание, раз и навсегда ставшее благодаря Малевичу бессмертным. Примечания1. Цит. по: Шатских А. Казимир Малевич — литератор и мыслитель // Малевич К. Черный квадрат. СПб., 2001.С. 11. 2. Цит. по: Шарп Д. Малевич, Бенуа и критическое восприятие выставки «0,10» / Великая утопия: Русский и советский авангард. 1915—1932. М., 1993. С. 53. Шатских и Шарп ссылаются на первую публикацию писем, сделанную Е.Ф. Ковтуном в кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома. 1974 год. Л., 1976. 3. Цит. по: Бобринская Е.А. Натурфилософские мотивы в творчестве Елены Гуро // Вопросы искусствознания. 1997. № 2. С. 165,175. 4. Цит. по: Крусанов А. Русский авангард: 1907—1932. Т. 1. СПб., 1996. С. 118. 5. Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 450. 6. Цит. по: Ковтун Е.Ф. Путь Малевича // Казимир Малевич. 1878—1935. Каталог выставки. [Государственный Русский музей, Ленинград; Государственная Третьяковская галерея, Москва; Стеделийк-музей, Амстердам.] Амстердам: Стеделийк-музей [1988]. С. 157. 7. Малевич К. Черный квадрат. С. 438—439. 8. Художник Тимур Новиков, живо интересовавшийся творчеством Малевича, выдвинул любопытную версию происхождения этого названия. По его словам, о «супрематистах» тогда часто писали в газетах, поскольку так называли себя белые американцы, боровшиеся против гражданских прав негров. 9. Малевич К. Черный квадрат. С. 423—424, 435. 10. Там же. С. 107,109,114. 11. Цит. по: Крусанов А. Русский авангард. Т. 1. С. 262. 12. Цит. по: Шарп Д. Малевич, Бенуа и критическое восприятие выставки «0,10». С. 46. 13. Williams С. R. Artists in Revolution. Portraits of the Russian Avant-Garde. 1905—1925. Bloomington & London: Indiana University Press, 1977. P. 109—111. 14. Ibid. P. 118. 15. Apollinaire G. The New Painting: Art Notes // Art in Theory. 1900—1990. An Anthology of Changing Ideas / Ed. by Charles Harrison & Paul Wood. Oxford — Cambridge: Blackwell, 1995. P. 181. О пространственной доминанте в четвертом измерении см.: Турчин В.С. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. М., 2003. С. 386—387. 16. Малевич К. Черный квадрат. С. 167,189,190, 210, 211. 17. Матвей В. Статьи. Каталог произведений. Письма. Хроника деятельности «Союза молодежи» / Сост. И. Бужинска. Рига, 2002. С. 43. 18. Матюшин М. О выставке «последних футуристов» // Очарованный странник. Альманах весенний. 1916. С. 17. Орфография оригинала сохранена. Сам Матюшин и его последователи из созданной в ГИНХУКе в 1923 году группы «ЗорВед» разработали несколько образцов «движения краски», которые представляют космическую живопись. В случае Матюшина живопись становится подобием цвето-световой орбиты Земли. По сути, абстракции Матюшина не были привязаны к поверхности холста, они скользили по живописному плану как цветные тени, отблески, поскольку объектом представления для Матюшина, как и для Малевича или Матвея, был весь мир, в его физическом и метафизическом единстве превышающий искусство живописи. 19. Малевич К. Черный квадрат. С. 80. 20. Там же. С. 83. 21. Там же. С. 176. 22. См.: Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. В.В. Бибихина. М., 1993. С. 130. «Сколь бы однобоким и во многих аспектах недостаточным ни было истолкование "природы" как "протяженной вещи", — пишет Хайдеггер, -оно, тем не менее, будучи продумано в своем метафизическом содержании и измерено во всем размахе своего метафизического проекта, есть тот первый решительный шаг, который сделал метафизически возможными новоевропейскую машинную технику и с ней — новый мир и его человечество. <...> Представление сделалось в самом себе вы-ставлением и у-становлением существа истины и существа бытия». 23. Малевич К. Черный квадрат. С. 488. 24. Ш. Дуглас доказывает, что именно теория и практика дизайна в 1860-е годы заложила основы формализма и абстракционизма. Роджер Фрай, чьи взгляды Ш. Дуглас описывает, полагал, что качественный дизайн свидетельствует о духовном здоровье нации. Это замечание позволяет провести границу между метафизикой абстракционизма и «духовностью» дизайна, которая предполагает совершенное устройство физической жизни. См. об этом:Дуглас Ш. Декоративность и модернизм: Становление эстетики абстракционизма // Вопросы искусствознания. 1997. № 2. С. 148. 25. Малевич К. Черный квадрат. С. 455. 26. Цит. по: Bois I.-A. Painting as Model. Cambridge: The MIT Press, 1990. P. 169. В конце 1910-х годов, когда формируется система взглядов Мондриана, плоскостность художественной формы символизирует идеальное пространство или «дух в мире бесконечности». Фигуры, расположенные в таком пространстве, представляют «проекции идей». Именно в таких выражениях, опираясь на уже отстоявшийся языковой опыт современного искусства, описывает раннехристианскую живопись катакомб Макс Дворжак (см.: Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001. С. 22, 23, 25—27). 27. Цит. по: Williams С. R. Artists in Revolution. P. 124—125. 28. Любопытно, что опыт формирования абстрактного искусства — чистого искусства модернизма — Малевич толкует параллельно и подобно тому, как в это же самое время Э. Панофский интерпретирует развитие европейской живописи от античности к Новому времени. В исследовании Панофского «Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма», которое было опубликовано в 1924 году, отмечено мгновение, если взять в расчет продолжительность исторического интервала от Платона до маньеризма, когда идея равна себе в искусстве Ренессанса, тождественна двум мирам: миру метафизической реальности и внутреннему миру художника. В это историческое мгновение произведение искусства есть строгая художественная конструкция и чистая художественная концепция, форма, прилегающая к жизни-произведению, как кожа, говоря словами Г. Зиммеля. Это мгновение Панофский характеризует не только как гармоническое, но и как пик абсолютной свободы искусства, которая и делает ситуацию ближайшего будущего «шаткой», приводя вскоре к разрушению неустойчивого равновесия. Панофского в его исследовании интересует не только возможность гармонизации потенциального конфликта между искусством (формой) и его философским или религиозным содержательным контекстом, но и что этот конфликт возобновляется с неизбежностью и создает условия для самопознания искусства, уже прошедшего пик совершенства, пик абсолютного равенства себе. Самопознание искусства развивается из осознания невозможности художественного творчества: «Поскольку <...> представляется само собой разумеющимся, что эта "идея" <...> не может быть чем-то всецело субъективным, чисто "психологическим", то впервые встает вопрос, как вообще возможно для ума создать такое внутреннее представление, поскольку оно не может быть просто извлечено из природы и не может происходить только от человека, — вопрос, сводящийся, в конечном счете, к вопросу о возможности художественного творчества вообще. Как раз для этого самовластно-концептуалистического мышления <...> которое понимало художественное изображение как наглядное выражение духовного представления <...> которое вновь призывало к общеобязательному обоснованию и установлению норм всего художественного творчества, впервые должно было стать проблематичным то, в чем еще совершенно не сомневалась предшествующая эпоха: отношение духа к чувственно данной действительности» (Панофски Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / Пер. Ю.Н. Попова. СПб., 1999. С. 62—63).

|

|

|

Главная Контакты Ссылки Карта сайта

© 2025 Казимир Малевич.

|