|

|

ТюрьмаМалевич был арестован 20 сентября 1930 года, а под арестом пробыл до 6 декабря. Это был не первый арест: как помним, его уже таскали в органы сразу после заграничной поездки. Но тогда всё было сделано неофициально и быстро закончилось. Об этом можно судить и по тому, что упоминания о первом аресте нет в деле 1930 года, и по настроениям самого Казимира Севериновича: видимо, всё это было вообще не совсем арестом, а скорее «разбирательством», дачей показаний, без атрибутов лишения свободы и устрашения. Вроде: вы уж нас простите, но мы обязаны всё выяснить... Осенний арест 1930 года — совсем другое дело. Малевич просидел в «Крестах» больше двух месяцев. Ему пытались вменить статью 58, пункт 6 — шпионаж. По этой статье обвиняемому светило лишение свободы на срок не меньше трёх лет с конфискацией всего или части имущества, а в некоторых случаях (если признано, что шпионаж был особенно вредным для интересов СССР) — грозил расстрел. При аресте был произведён обыск, изъяты мизерное количество валюты (завалялась со времён поездки в Европу), пишущая машинка и несколько писем. Что было с ним в тюрьме, Малевич никому не рассказывал. Скорее всего, пыткам его не подвергали, хотя точно сказать нельзя. Уна утверждает, что заболевание отца началось из-за того, что в камере приходилось ходить в туалет прилюдно, но надо учесть, что она вообще не знала о втором аресте. В 1930 году Уна ещё жила с бабушкой в Немчиновке. Впрочем, обстановка в «Крестах» была, конечно, не санаторная, и там вполне возможно было заболеть чем угодно. Есть довольно-таки маргинальная легенда про то, что, сидя в «Крестах», Малевич выдумал гранёный стакан, потому что обычный, с тонкими стенками, обжигал руки. И когда вышел, якобы рассказал о нём Мухиной. Но это — апокриф. Судя по протоколу допроса, к Малевичу особенно не придирались. Он же держался бодро, напористо, всячески себя выгораживал. Отрицал любые связи с буржуазным искусством, приводил примеры: что в Польше ему не дали нормального помещения для выставки, а в Германии о нём писали как о «прибывшем большевике». Припоминал своё прошлое, называл себя представителем рабочего класса, говорил, что не мог учиться «по причинам самого социального строя царской России» — что, если вдуматься, чистая правда. Доказывал свою экономическую выгодность, проявлял знание нехитрой спасительной терминологии — «мои новые работы по посуде имеют экспортный спрос»; «я стремлюсь стать ближе к производству». К концу допроса перешёл даже от защиты к нападению, критиковал «ещё сохранившиеся, старые бюрократические методы работы», которые не позволяют ему, имея свою лабораторию в институте, «развернуть вширь поставленную мною проблему производственного характера, несмотря на то, что окончательное решение комиссии по чистке госаппарата признало работу моей лаборатории ценной и необходимой, как направленную к разрешению проблемы нового быта, по текстилю, полиграфии и т. д., но результатов этих решений ещё нет». Комиссия — это люди, пришедшие в начале того же 1930 года реорганизовывать ГИИИ в Ленинградское отделение Госакадемии искусствознания. Малевич следует своей топорной, простой, но действенной (в 1920-е годы) тактике: я полезен, я совершенно в этом уверен, могу это доказать, я говорю на вашем языке спокойно и тяжеловесно, я — нормальный советский бюрократ-квадрат. Тут же называет всех, кто (по его мнению) неплохо к нему относится в руководстве, начиная с Шутко и кончая самим Луначарским. Очевидно, ему и самому необходимо напомнить себе: среди них есть люди; это не безликая система взяла его; арест — результат каких-то интриг, игры сил в институте, но и у него есть сторонники, всё это должно разумно разрешиться, — и стойко, упорно держится своей версии, сам в неё веря. Есть в деле и «свидетельские показания» — анонимные, недоброжелательные, но не бесчинные, не беспредельные. Некая «научный работник, из мещан, уроженка Варшавы, замужняя, неимущая, беспартийная» — собственно, член той самой комиссии по обследованию ГИИИ, на которую Малевич простодушно ссылается в своих показаниях, — показывает тоже, в общем-то, правду. Что Малевич «старым лозунгам чистого искусства противопоставляет те же требования чистого искусства, только облечёнными в как будто более революционную оболочку — технического приспособления». То есть кроет его козыри по части полезности. Припоминает дерзости обвиняемого: как он, когда она указала ему, что он работает не в плане нужд пролетарского строительства, «раскричался» и указал ей, члену комиссии! — что «его вся Европа знает, и не мне, девчонке, указывать ему пути». Да ещё и подал на неё заявление в агитпроп1, за то, что она портит сделанные им вещи! А на вопрос — почему он не состоит ни в одной художественной советской организации? — ответил, что он сам себе школа. Возможно такое? Возможно, хотя и маловероятно — Малевич умел собой владеть, особенно в интересах дела. Впрочем, член комиссии признаёт, что если за Малевичем хорошо следить («строгий рабочий контроль»), то на производстве его использовать можно. Свидетель допрошена уже ближе к концу Казимирова заключения, в конце ноября, когда, видимо, уже решён был вопрос о том, чтобы Малевича выпустить. Никто из его соратников в то время ещё не был взят, их допрашивать начали позже. Вопрос: почему Малевича отпустили, продержав два месяца, и зачем вообще арестовывали? Ответ: его взяли на пробу и для устрашения. Эти первые аресты начала 1930-х были скорее прощупыванием слабых мест. Прощупывался потенциал тех или иных социальных сетей, связей. Кого могли — тащили сразу; кого не могли — пока приплести не пытались. Учеников начали всерьёз брать уже в 1934-м — дворянка Вера Ермолаева, например, попала сразу и безвозвратно. Но в 1930-м всё ещё только начинается. Возможно, сыграло роль заступничество всё того же старого друга-большевика Кирилла Шутко, его знакомство с Осипом Бриком, который был близким другом Якова Агранова, а Яков Агранов в 1930 году — помощник начальника секретно-политического отдела ОГПУ. Через несколько месяцев арестуют Игоря Терентьева, с которым Малевич краткое время дружил в начале 1920-х, и тот на полную катушку начнёт его валить. Показания Терентьева 13 марта 1931 года — чистейший образец вынужденных, но не без творческой выдумки, признательных показаний. Он обвинял Малевича в монархизме, утверждал, что тот возглавляет контрреволюционную организацию, доказывал, что беспредметничество было, во-первых, прикрытием контрреволюционной работы, а во-вторых — до такого не каждый додумается! — «...представляло собой способ шифрованной передачи за границу сведений о Советском Союзе». То есть все эти квадраты, архитектоны... понимаете, да? Там на самом деле записано, где у нас снаряды делают и самолёты строят. Вот он где вылез, материализм Терентьева, его марксизм! То есть человек, хоть и писал талантливые алогические стихи, в глубине души был уверен, что всё на свете должно складываться в какой-то узнаваемый предметный рисунок. Или вот такой ещё перл: «...путём комбинирования отвлечённых, неизвестно к чему относящихся вещей достигалось приведение зрителей к контрреволюционным выводам и настроениям». А если этого мало, то на практике, товарищи, бес-предметничество выражалось во всех видах вредительства... Всё это очень грустно, так же грустно, как и показания Введенского на допросах, когда в первый раз арестовывали обэриутов. И осуждать их за то, что они плели, лично у нас язык не поворачивается. Может быть, они не выдерживали давления. Может быть, у них была такая личная стратегия, связанная не только с надеждой на личное спасение, но и какой-то внутренней установкой на максимизацию абсурда. Трудно сказать. Малевича своими показаниями Терентьев всё равно не затянул. Логики в терроре не было. А в 1934 году следователь Фёдоров на допросе Рождественского, когда тот упомянул Малевича, оборвал: «Давайте договоримся — Старика не трогать». Была ли какая-то директива сверху? Сохранилась бы она и в 1937 году? Да нет, и не было её. Живопись — не литература, Сталин о ней так не пёкся, и вряд ли оставил бы Казимира Севериновича в покое. Люди с будущим, люди с иллюзиями удивительно легко потом забывали и прощали свои первые аресты (вернее, это нам сейчас удивительно). Малевич не был к тому времени человеком с будущим, а иллюзий не питал, кажется, вообще никогда. Поэтому опыт ареста дался ему тяжело. Константин Рождественский вспоминал: «Он был страшно подавлен обстоятельством своего возвращения. Вы когда-нибудь ходили по лестнице, которая ведёт в его квартиру? А вы зайдите, только надо войти с Почтамтской улицы и свернуть в подворотню, там первые ступени ведут вниз, а потом уже наверх. Это страшная лестница, какой-то средневековый каменный каземат, и узкая-узкая... И вот он пришёл домой после освобождения, а дома почему-то никого не было. Он звонит, звонит — ему не открывают. И он сел с узелком на ступеньки и прождал около часа. И на него это произвело какое-то страшно тяжёлое впечатление: как будто пришёл домой — и никому не нужен, никого нет — не принимает его жизнь. Какое-то он почувствовал, по его рассказу, — это не долгий рассказ был, — страшное одиночество, и горечь, и обречённость...» Можно себе представить. Начало декабря в Ленинграде — вообще тёмное, безнадёжное время. Даже если уже выпал снег: светает не раньше одиннадцати, а в половине четвёртого уже сумрак. Из тюрьмы в тюрьму, везде тюрьма, свободы нет. А ему уже не двадцать, не тридцать, а пятьдесят два. Потом, конечно, пришли, обрадовались.

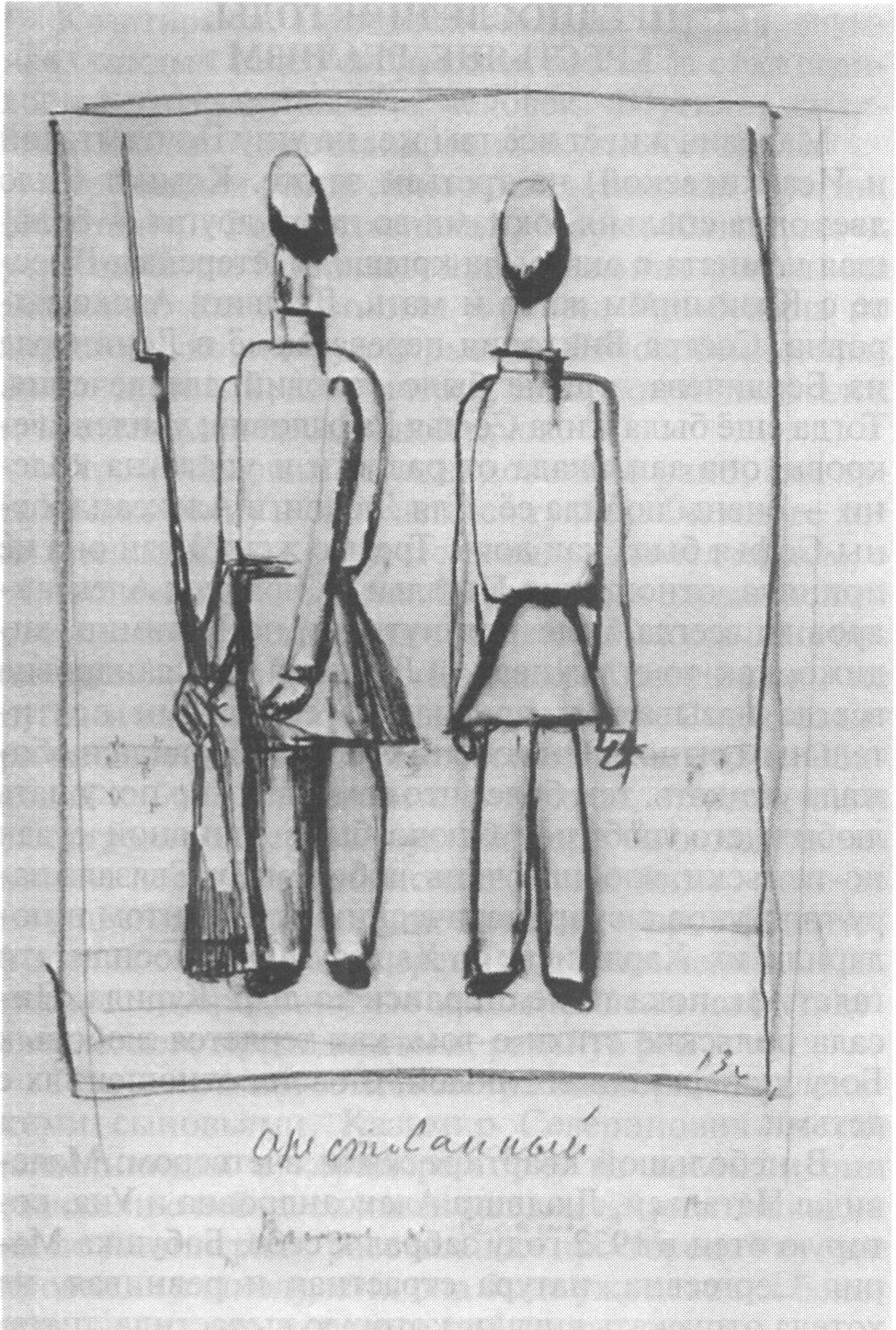

Со времени ареста Наталья и близко не подходила к валютным магазинам, даже когда не было еды, а гости предлагали пойти и купить за валюту, которая у них была. На Малевича тюрьма, по-видимому, произвела сильное и тяжкое впечатление. Он не вышел «как ни в чём не бывало». Некоторые впечатления не забываются, даже если очень хочешь забыть; особенно это касается тюрем и психбольниц, где ты ввергнут в небольшое помещение и проводишь там круглые сутки взаперти. Такие воспоминания поражают бредовой яркостью и подробностями, не убывающими с годами. Он никогда никому не рассказывал, но мотивы неволи с тех пор не уходят из его творчества. Есть красный глухой дом с чёрной крышечкой на «крестьянских» работах. Есть рисунок: «Арестованный. Власть и человек» (1930). Два одинаковых безлицых человека рядом, только один из них — с ружьём и смотрит на другого. Уточнение «Власть и человек» полустёрто, особенно «человек» — этого слова почти не видно. Примечания1. Отдел агитации и пропаганды при ЦК ВКП(б).

|

|

|

Главная Контакты Ссылки Карта сайта

© 2025 Казимир Малевич.

|