|

|

А.С. Шатских. Малевич после живописи

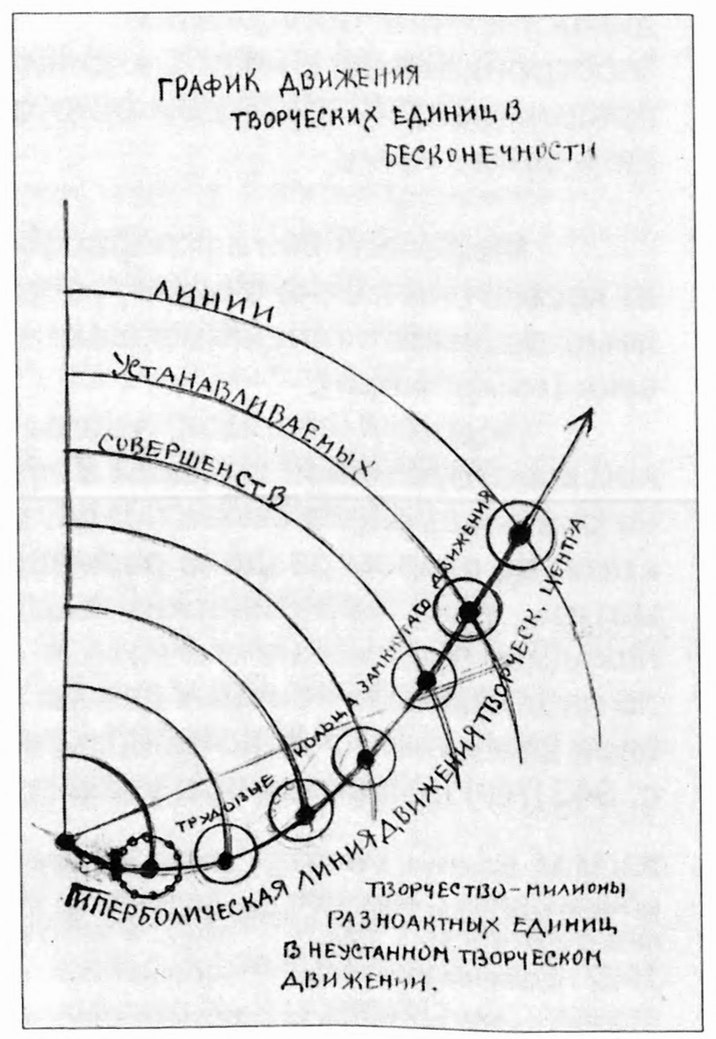

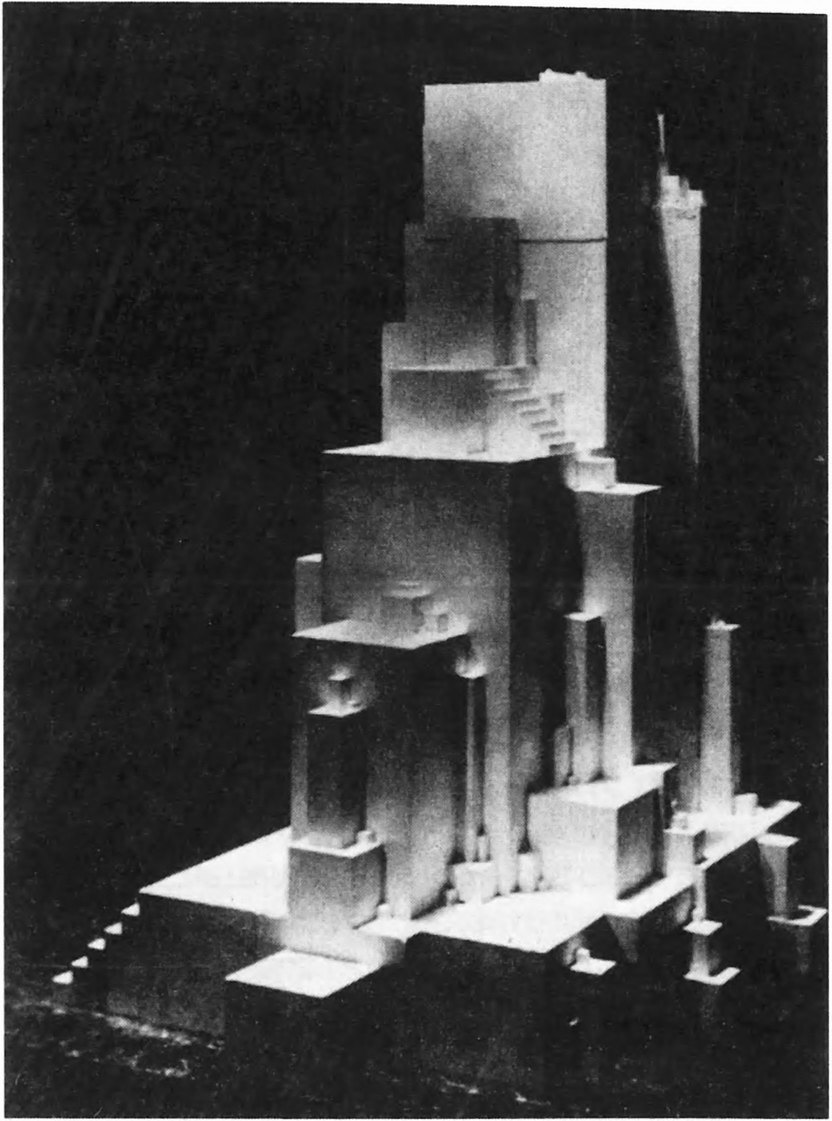

В третьем томе Собрания сочинений Казимира Малевича публикуется трактат «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», законченный в Витебске в феврале 1922 года. В теоретическом наследии художника это произведение занимает центральное место; в нем, по авторскому слову, строились «только Супрематические возвышенности и низменности» (349)1. Настоящим изданием архивной рукописи исполняется воля Малевича и представляется возможность ознакомиться с резко своеобразным «пейзажем» философского супрематизма на языке оригинала. Путь в метафизику начался для Малевича с явления «Черного квадрата». Картине предшествовали первые полотна абстрактного геометризма, сложные красочные построения, генетически связанные с заключительной стадией живописного алогизма. Летом 1915 года Малевич внезапно перекрыл цветную композицию черным четырехугольником; впоследствии «одна из учениц Малевича рассказывала, что он считал «Черный квадрат» событием такого огромного значения в своем творчестве, что целую неделю не мог ни есть, ни пить, ни спать»2. Художник не сразу нашел название для новой живописи — в конце концов наиболее адекватным стало изобретенное им слово «супрематизм». Этимология его восходила к латинскому корню «suprem», означало оно высшую стадию, главенство, первенство. Малевич поначалу полагал, что этим термином он выразил доминирование цветовой энергии в новом живописном направлении. В перспективе дальнейшего стало очевидным, что уже в самом имени было закреплено событие трансценденции: в коннотации термина входило и слово «превосходство» — превос-хождение. Развитие живописного супрематизма уложилось в три-четыре года; его завершили полотна «белого на белом», созданные в середине 1918-го. Известная фраза: «О живописи в супрематизме не может быть и речи, живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого»3, — была написана в 1920 году, но констатировала она ситуацию уже сложившуюся: уйдя в сферу умозрения, супрематист считал, что оставил картины навсегда. Экстатическое переживание, испытанное Малевичем при рождении «Черного квадрата», не раз отразилось в белых стихах, сопровождавших супрематический этап его биографии (одно из них: «Я нахожусь в 17 верстах от Москвы // Сейчас 3 минуты первого 11 июля 1-й час 1918// Три минуты закончило время нашего быстрого дня во мне. мчались миллионы полос. тупилось // зрение и осязать не могло лучами места. // Я перестал видеть. Глаз потух в новых проблесках...»4). Мистический опыт сыграл генеративную роль в возникновении философии Малевича: «мировая подлинность» была явлена лично ему, и ее всеобъемлющая наглядность наделяла его правом на выражение постигнутой истины. Художник принял на себя это задание; «являть явления явлений», по авторскому слову, стало для него нравственным императивом. «Черный квадрат» в высшей степени амбивалентен: это не конец или начало, а «конец/начало». И в метафизике Малевич ощущал себя, с одной стороны, «последним философом», обнаружившим абсолютную ложность всего до него существовавшего, с другой же — «первофилософом», посмотревшим на мир непредвзятым взглядом. У него был ответ на извечный вопрос человечества; этот ответ первоначально был предъявлен ему живописью, и автор «Черного квадрата» много лет положил на то, чтобы довести истину до сознания заблуждающегося общежития, как он обобщенно называл человеческую цивилизацию. Несомненно, что то был скорее акт пророка, нежели философа; отсюда эсхатология «первого-последнего» учения о беспредметности, его мессианские интонации — родовые качества жизнетворчества великих мистиков, харизматических «учителей» человечества. Уже погрузившись в процессы рефлексии, художник никак не соотносился с тем, что эта деятельность традиционно считалась прерогативой философов. Показательно почти полное отсутствие слова «философия», то есть самого понятия, в публикуемом труде; отношение Малевича к философии вполне укладывалось в известную формулировку «философия — это история человеческих заблуждений» (недомыслов, по его терминологии). Сам художник был мыслителем в высшей степени самостоятельным и независимым. Его независимость была и вынужденной, и избранной. Вынужденной из-за отсутствия образовательного ценза, интеллектуальных навыков, что всегда ставилось ему на вид современниками и заставляло называть себя «без-книжником»: «Беспредметник — без-книжник, он не верит в практическую книгу, не верит в практическую науку, для него последняя не больше, как любопытные и занятные комбинации элементов, творящих то или иное действие. Он не верит, что практическая наука, книга — единственный свет, освещающий пути истины, и что она знает истину. Знающий науку человек знает истинные пути своего движения — беспредметник ставит вопрос вообще о путях, есть ли таковые и куда они ведут человека» (134). Независимость осознанная обеспечивалась непосредственной явленностью истины, ее личностным переживанием. Закрепляя свои постижения в слове, Малевич не нуждался ни в каких посредниках; путь его был традиционным путем философа-мистика, опиравшегося на свой внутренний опыт, неспособного ни к исследованию, ни к интерпретации чужих идей, мыслей, текстов, неподвластного априорным предпосылкам в восприятии мира, внедренным образованием. Помимо парадигмы мистицизма, столь влиятельной в супрематической философии, этот импульс заставляет видеть в Малевиче своеобразного стихийного феноменолога, исходившего из собственного очевидного опыта и свободного от предыдущих спекуляций кого бы то ни было. Декларируемое гуссерлевской феноменологией «возвращение к изначальному и, если угодно, наивному опыту, в котором мы имеем дело с целостностями»5, для Малевича было не возвращением, а органичным состоянием6. Эта независимость и сказалась в наделении новейшего Искусства — художник всегда писал это слово с большой буквы — функциями философии. Понятие «картина мироздания» в его случае обладало некой философской тавтологичностью, поскольку поначалу это была действительно картина; она и побудила Малевича к супрематической редукции вначале живописи, потом действительности. Супрематизм стал ответственным за онтологический горизонт бытия; трансцендирование живописного опыта привело к выработке новой метафизики. Преодоление предметности рассматривалось Малевичем как необходимый, неизбежный путь, — «беспредметность» означала не только установку, но и процесс, сущностью которого был переход от конечного (предметного) мира к иррациональному непостижимому Ничто. Философский супрематизм строился как учение, растущее из опытной почвы искусства: «Через живописный опыт, в живописном доказательстве я вижу единственный подлинный опыт, доказавший фиктивность представления и предположения, вскрывший истину того, что предмет не существует как подлинность и искать его — простое безумие человеческого разумного расстройства» (211—212). Парадоксальность крылась в том, что учение об «освобожденном Ничто» представлялось автору результатом «доказавшего доказательства», другими словами, логического анализа, — то есть к иррационализму Малевич шел рациональным логическим путем. В художнике-философе совмещались проницательность интуиции и пристальность рассмотрения, детальность рефлексии и выводов; он не только верил в явленную ему и через него истину беспредметности, но и стремился доказать ее. Неудивительна поэтому противоречивость в восприятии креативной личности родоначальника супрематизма — многие называли и называют его рационалистом, многие — интуитивистом. Эта противоречивость коренилась в амбивалентной сущности его философствования; в своем иррационализме Малевич был несгибаемым логиком7. Супрематический энергетизм, родственный энергийному дискурсу мистических традиций, вместе с тем прочно укоренен в эпистемологии начала XX века. У философской истины Малевича много словесных ипостасей — Ничто, беспредметность, Бог, мировая подлинность, вселенское возбуждение, вселенская сущность, мировая сущность. Уже в самом перечне ощущается «эклектичность» супрематической теории, поскольку здесь слышно эхо различных традиций, различных дискурсов. Один из любимых образов Малевича — «мерцание» («мерцание новой мысли», «мерцает образ человека»); в его тексте в свою очередь «мерцают» слова, фразы, термины, по которым можно судить о духовных течениях, учениях, популярных «общих местах», адсорбированных из атмосферы начала века. Однако гениальная наивность Малевича не просто эклектически соединяла многие интеллектуальные токи начала XX века — как мыслитель он сумел претворить их в сферу первородных мировоззренческих интуиций. Художник был чуток к ключевым словам, фразам инаковых учений и традиций, стихийно-герменевтически истолковывая их. Отсюда появляется в его тексте «мыслю — значит, существую» (в перифразе декартовского изречения красноречива замена каузального «следовательно» на фиксирующее «значит»); Малевич тут же опровергает это фундаментальное для европейской философии Нового времени положение — «но могу не мыслить и существовать» (85), и его опровержение только на первый взгляд кажется наивным. Отсюда происходит обыгрывание предложения «бытие определяет сознание», с последующей авторской рефлексией, переворачивающей темпоральную последовательность в этом положении. Ключевым для Малевича оказывается заглавие сочинения Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Фраза эта воплотила для русского беспредметника квинтэссенцию заблуждений человечества, и развенчанию этого «недомысла» он посвятил не одну страницу своей книги, хотя, как признался в одном из писем к Гершензону, не штудировал самого труда немецкого мыслителя8. Показательны поиски Малевичем названия собственного трактата. Его привлекала вербальная конструкция с употреблением энергичного вектора «как»; он испытывает на емкость, выразительность несколько заглавий. В конце концов выкристаллизовывается «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой»; этот мир противоположен миру агрессии («воли») и ложных сочинений ума («представлений»). В самом тексте Малевич будет оппозиционен Шопенгауэру в главном, доказывая, что «воля» — «несмысл», ибо неустанно расправляется с собственными порождениями, а человек, «представляя мир, желает понять его истинность», и это так же есть «недомысел», поскольку надо познавать не истинность, а «единство, целостность». Название первой части «Супрематизм как чистое познание» было поставлено автором при последней корректуре, и его значение будет прояснено в дальнейшем. Свою основную идею, беспредметность, Малевич в начальных параграфах декларирует как данность, и лишь постепенно приходят ряды апофатических определений, очерчивающие статус «освобожденного Ничто»; освобождение Ничто от всех предметных загромождений было актом и результатом мысли Малевича. Примечательны в трактате взаимосвязи понятий «беспредметность» и «супрематизм». Беспредметность чаще всего находится в синонимических отношениях с супрематизмом; возникающая порой тавтология («Супрематизм же как беспредметность не имеет никаких абсолютно определений», 110) генеративна для экспрессивного стиля Малевича. Иногда супрематизм выступает как название теории беспредметности или учения о беспредметности; автор пишет о супрематизме как о ступени к бесконечности, как о лике «без-личья»; оба определения означают так же трансценденцию и Искусства, и жизни. Наряду со многими терминами у Малевича смысл обеих дефиниций зависит от контекста, отсюда их многозначность, сопряжение разных уровней, обширность семантических полей. Трактат открывается постановкой глобального этического вопроса, как и полагается у мыслителей-«учителей». Это вопрос о смысле человеческой жизни, точнее — человеческой культуры. Первопричину полной несостоятельности культуры Малевич видит в ее прагматической ориентации: «Итак, эпоху всей культуры, длившейся до двадцатого века, я назову ложной практической культурой, в том числе и культуру всего Искусства» (144). Тотальная критика всех форм «практического реализма» начинается с разоблачения ошибки, именуемой «прогрессом». Здесь недавний футурист, приверженец достижений современности, высказывает взгляды, роднящие его с соотечественниками-современниками, представителями религиозно-философской традиции, отказывавших идее прогресса в какой-либо ценности. По Малевичу, ложность прогресса как такового лежит в том, что на каждом последующем этапе неизбежно уличается неподлинность предыдущего, и вчера почитаемый смысл сегодня оказывается «несмыслом», а завтра та же участь постигнет сегодняшние достижения; прогрессу так же свойственно стремление к завершенности, к цели, то есть конечности, а конечности не существует в безграничном беспредметном мире, это иллюзия («галлюцинация»). Вслед за длинным рядом мыслителей всех времен и народов Малевич отказывает видимой реальности в истинности. Доказательства иллюзорности всей общежитейской жизни, уподобление ее сумасшедшему дому (психиатрической лечебнице), где больные принимают свои галлюцинации за действительность, свидетельствуют о самоидентификации супрематиста с врачевателем, поставившим «диагноз» больному человечеству — «галлюцинация предметных достижений» (медико-биологический дискурс в будущем так же будет определять параметры малевичевской мысли, и выработанную в Петрограде художественно-педагогическую теорию он, как известно, назовет «бактериология живописи»). Основной причиной возникновения собственных текстов супрематиста и было вспоможение человечеству в самопонимании, пробуждении, то есть обнаружении себя не в эмпирике, а в бытии; по сути, в этом заключался главный пафос и первой части, и всего трактата в целом. Интеллектуальная автономность Малевича обусловила появление его причудливых терминологических определений, поскольку как теоретик он стремился создать категориальный каркас, структуру своей картины мира. Философский супрематизм строился в ключе квази систематизации, классификаций и схем; Малевич использовал персональные, самостоятельно изобретенные категории и общие, почерпнутые из «воздуха эпохи». Триада как метод теоретического конструировании оказалась наиболее притягательной для философа-супрематиста, сопрягаясь с предструктурой его мышления, укорененного в христианском менталитете. Ведущими категориями в первой части сочинения становятся Наука, Религия, Искусство. Это три пути, три силы, три движения, формирующие мир общежития; в то же время эти категории наделены некими антропоморфными чертами — у них есть воля, характер; в одном из эпизодов они становятся учениками Природы-беспредметности. В сложении мировоззрения Малевича существенную роль сыграли символистские умонастроения эпохи: его категории-«персоны» вписываются в контекст традиционных символических обобщений сил бытия (Человек, Природа, Жизнь, Смерть и другие). Вместе с тем олицетворение магистралей жизни в аллегорических, по сути дела, фигурах проявляет наивно-архаизаторские черты мышления философа-самородка. Онтология супрематизма сопрягается с персональной мифологией, в результате чего рождается своеобразная мифо-философия Малевича. Религия в первых разделах трактата это практически всегда Церковь, социализированный иерархический институт, ответственный за «духовное тело» человека (один из оксюморонов Малевича-парадоксалиста; вместе с тем анализ многочисленных телесных аллюзий в трактате в свете современной «феноменологии тела» не лишен интереса и может представить теоретический супрематизм в неожиданном ракурсе; этот аспект, однако, выходит за рамки настоящей статьи). Малевич, как правило, апеллирует к исторически сложившимся религиозным институтам, и конфессиональные разделения лишь доказывают, по его мнению, предметную направленность земных религий: «Религия сутью имеет перед собой единство Бога как беспредметности. Но, однако, вместо утверждения Бога в единой системе <все> с великой враждой противостоят друг другу из-за системы достижения его, и для всех единый Бог распадается в различиях обрядности. Обрядность как система становится сутью <более> главной, нежели Бог, из-за того — как идти к Богу или какую нашивку и какую одежду носить» (179). Искусство в философии художника Малевича занимает центральное место. Примечательно, что только у Искусства нет парного термина, запирающего его в границах предметности; у двух других в тексте постоянно появляются предметные институциональные двойники: Наука коррелирует с Фабрикой, Религия — с Церковью. В течение истории Искусство вынуждено было подчиняться требованиям общежития и только в XX веке, осознав себя самостоятельным, сумело выйти к своей сути, освободиться от предмета. Выявление «живописной сущности» не раз обстоятельно будет обсуждено на страницах трактата. На Науке лежит ответственность за всю полноту взаимоотношений с реальностью, за «материальное тело» человечества. В конце трактата Наука преобразится в Фабрику, но до этого на протяжении многих страниц она распадается и размножается на различные направления теоретического и прагматического интереса. Вся мыслительная и созидательная деятельность человечества в первой части трактата умещается под «зонтом» Науки: чистая Наука стремится постигнуть природоестественное устройство мироздания, прикладная наука (=техника, производство) обеспечивает «харчевую жизнь». Первую Малевич даже приравняет по значимости к Искусству, поскольку она — помимо своих намерений — вышла к беспредметности. В то же время и Наука, несмотря на то, что общежитие верит в ее непогрешимость и результативность, не дает и не может дать ответа на главные вопросы бытия: «Наука творит пути, тогда как сама не может открыть ни одного пути во Вселенной. Она не может знать, откуда и куда все направляется, и какая цель всему перемещению назначена, и существует ли оно. Перемещение остается неизвестным» (135). (Малевич в силу «без-книжности» совсем не желает знать, что Наука, особенно со времен позитивизма, и не дерзала ставить такие «ненаучные» вопросы, которыми, как правило, задавалась философия; однако и философии Шопенгауэр запретил заниматься проблемами «куда» и «зачем»: «Подлинно философское воззрение на мир — то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность и таким образом выводит за пределы явления, спрашивает не «откуда», «куда» и «почему», а везде и повсюду только «что» мира...»9). Наука стремится познать и раскрыть законы Природы, главного репрезентанта беспредметности в первой части трактата. Одним из самых необычных эпизодов становится сочиненная автором «философская сказка» о Природе как учителе и трех ее учениках, Религии, Науке, Искусстве; в интонациях архаико-поэтического жанра сказки ярко проявился мифологизирующий склад мышления Малевича. Его риторика впечатляет нарративной мощью, а в описании Природы-учителя достигнут своеобразный апогей апофатики: «<В учителе> не было никаких причин, никакого Искусства, ни Совершенства, ни Культуры, ни силы, ни предмета. В нем не было ни света, ни тьмы, ни холода, ни огня, ни жизни, ни смерти, ни легкого, ни тяжелого, ни большого, ни малого. ... у учителя не было ни рук, ни ног, ни головы, ни языка, не было ничего того, что бы смогло ощутить или чуствовать, познать. И не было того, что могло бы сделаться предметом обсуждения — учитель был освобожденное ничто» (101). Самодостаточная и герметичная, Природа у Малевича наделена статусом «освобожденного Ничто» и становится зримым воплощением мировой подлинности; признание единства беспредметной сущности, лежащей в основании всех эмпирических проявлений Природы, обнаруживает близость пантеизма русского художника пантеизму эзотерических духовных традиций, прежде всего мистическому пантеизму Майстера Экхарта и Якоба Бёме. Предваряя дальнейшее рассмотрение, следует упомянуть о неоднократно отмеченном сходстве жизнетворчества великих немецких мистиков и русского авангардиста-беспредметника. Ничто Майстера Экхарта, в котором растворяется душа человека, приобщившаяся к Богу, родственно супрематической трансценденции, «обожению» человека в Ничто. «Вечному покою» беспредметности единоприродна постигнутая Бёме «божественная бездна»: она — «не что иное, как тишина без сущности. В ней нет ничего, что могло бы быть. Это вечный покой, бездна без начала и конца. Это не цель и не место, и здесь ничего не найти, даже если искать.... Она лишена всякого облика, равно присутствия света и тьмы...»10. Типологическая близость истоков, представлений, образов супрематического спиритуализма и мистических учений Майстера Экхарта и Якоба Бёме отмечалась в целом ряде статей зарубежных авторов11. Субъектам экстатических восхождений ниспосылалась «харизма — такая уполномоченность, которая не дается земными инстанциями и дарование которой может быть датировано как раз переживанием прорыва»12. Сходство духовных откровений в мистических традициях разных эпох и стран неизбежно приводит к сравнительному исследованию и выявлению аналогий в этих традициях; не углубляясь в проблемы, составляющие темы отдельных и уже проведенных исследований, необходимо сказать, что поразительные подчас соответствия и совпадения супрематического и эзотерически-спиритуалистических дискурсов проистекают из архетипической сущности и общей природы запредельных духовных переживаний, испытанных мистически ориентированными мыслителями. Так, параллелям в учениях Бёме и Каббалы была посвящена не одна работа; Каббала была объявлена и одним из источников малевичевской беспредметности13. Возвращаясь к Науке в трактате Малевича, следует подчеркнуть, что он как человек, родившийся в XIX веке, во времена утверждения позитивизма, был в определенном смысле его наследник; «точное знание» для него безусловно предпочтительней, нежели спекулятивная мысль. При всех инвективах в адрес Науки автор подсознательно питает пиетет к ней, однако именно поэтому разоблачению научных заблуждений отдано так много места в сочинении. Подключаясь к традиции, Малевич постулирует: бог науки — «раскрытие причинности» (185); вторая фундаментальная задача Науки — поиски того «камня», с помощью которого построена Вселенная. Открытие делимости атома становится событием личной биографии супрематиста: «Так некогда научно было признано за действительность существование в природе неделимой единицы ... Все сознание укрепилось на неделимом научном камне. Камень неделимый оказался делимым, и все улетело в вечность, не находя себе опоры. ... Так попросту принимаем факты, как будто ничего не случилось, ведь мы живем и строим дома, а что распалось или нет какое-то доказательство — <для нас> ровно ничего не случилось особенного» (169). Для самого Малевича, судя по прорвавшемуся замечанию, это была почти что драма, хотя эпохальное научное открытие только подтверждало его выводы об отсутствии точки опоры в мироздании. Для него несомненно, что каузальности нет в беспредметной Вселенной: «...возникновение наглядной «причины» как чистой подлинности не может быть ею — уже «причина» становится моим представлением и предположением, и в конце концов «причинность» и станет тайной» (207); в ней нет так же пространства и времени, этих незыблемых априорных предпосылок бытия. Человечество само выдумало всё, и, инкорпорировав смысл в это «всё», теперь же само и радуется, устанавливая связи и следствия («...культура и есть познание собственных понятий, а не природы, в понятия не укладывающейся», 193). Утверждение релятивизма познания, фундированное в XX веке развитием физики, в философии русского художника артикулировалось с использованием богатейшей риторики. На путях критики конвенциональных установок у него появлялись первородные интуиции, которые годы спустя становились предметом открытий и дискуссий в среде профессионалов. Углубление Малевича в естественнонаучные аспекты взаимоотношения человека с реальностью приносили выводы, делающие честь его эвристическому гению: «Природа, конечно, будет рассматриваема не иначе, как физическое действие, подтверждаемое осязаемостью как опытом реальным. Но возможно, что физические проявления опытом не доказуются. Раз мир явлений существует как представление, следовательно, то, что мы называем физическим, только будет представлением о неизвестном физическом действительном. Опыт физический уже результат мысли, а мысль всегда образна и предметна. По крайней мере, она стремится оформить и опыт, и представление и поэтому сочиняет предмет как свое представляемое оформление» (186—187). И в другом месте: «Все три <Наука, Религия, Искусство> искали всегда познаваемого предмета и по всякому его только представляли, и предполагали, и строили. В научном опыте проверяли подлинность представлений и предположений, но <так> как представления и предположения были опровергаемы восхождением новых предположений, <то> и установленные подлинности научного опыта разрушались, и предмет опять распадался, оказывался не подлинным. Опыт, возможно, не может быть доказательным потому, что всё, для опыта необходимое, и само испытуемое — простое будет представляемое, и сами средства не что иное, как представляемые средства, связанные с известным фактом и представлением. Сам физический прибор есть вымысел, но не подлинн<ость>» (211). Много позднее 1921—1922 годов, когда были написаны эти строки, ученые стали говорить о психологической погрешности физических приборов, придуманных, созданных людьми и должных экспериментально подтвердить теоретические выкладки. При формулировании теории соотношения неопределенностей Вернера Гейзенберга (1927), оказавшей решающее влияние на философию XX века, «снова выступила старая проблема детерминизма или индетерменизма, определяемости или неопределяемости всех явлений в мире через всеобщую причинную связь. Неопределенность, уловленная Гейзенбергом в формулы, — не означает ли она, что в малых масштабах природные процессы никогда не поддаются определению с абсолютной точностью, а всегда в ограниченных пределах совершаются свободно и стихийно, что, таким образом, закон причины и следствия утрачивает здесь свое значение? Сам Гейзенберг сопроводил свое соотношение неопределенностей учением о нарушениях в измеряемом объекте, производимым измерительными средствами и процессом измерения вообще, дав им каузальное объяснение»14. Теоретическая физика, как известно, в XX веке обогатилась конкурирующими теориями и моделями, существующими в пространстве умозрения; определение Гейзенбергом такого основополагающего феномена, как атом, по лексике аналогично суждениям Малевича о мировой подлинности: «Атому современной физики все качества чужды, непосредственно к нему не имеют отношения вообще какие бы то ни было материальные качества, то есть любой образ, который могла бы наша способность представления создать для атома, eo ipso <тем самым — лат.> ошибочен»15. Выше уже отмечалось, что создатель супрематизма интуитивно числил чистую Науку в союзниках Искусства по выходу к беспредметности. Сугубая самостоятельность Малевича в обращении с актуальными в его времена популярными идеями прослеживается на использовании понятия «относительность», «принцип относительности». Художник подходит к нему буквалистски, его не интересуют теоретические значения этого научного термина, очень быстро получившего вульгаризаторские расхожие трактовки. Малевич считает изобретение «относительности» уловкой разума, дарующего самому себе индульгенцию на ошибки и заблуждения: «Наука, как и все предметное практическое сознание общежития, существует потому, что есть принцип относительности. ... Принцип относительности есть чисто предметное вспомогательное средство. Оно было принято, заведомо зная, что мир вещей возможно познать только относительно, подлинно же познать никогда нельзя, ибо неизвестна та изолированная единица от всяких элементов» (135). Понятийный аппарат Малевича был самодельным и обытовленным, однако сквозь порой неуклюжие словесные конструкции пробивалась мысль поразительной глубины и отточенности: «Возможно, что таковые эпохи ложно оцениваются и потому уход их, возможно, что ложен, ведь всё оценивается через принцип относительный, и отношение одного проявления может быть отнесено к другому совершенно ошибочно, и тогда, таким образом, будет построено то колесо, которое и будет брошено в мировое пространство нашего прошлого; возможно, что даже будут сделаны точные математические доказательства того, что определенные ценности, заключаясь в своем кольце, больше не могут влиять и быть преемственными». Выделение в этом пассаже не принадлежит автору, вообще зачеркнувшему — то есть выбросившему — весь абзац из текста. Малевич оказался прав в том, что «будут сделаны точные математические доказательства» — в 1931 году австрийским математиком Куртом Гёделем была доказана так называемая теорема о неполноте дедуктивных систем. В соответствии с доказательствами Гёделя — система либо непротиворечива, либо неполна. «Из результатов Гёделя ... следует так же, что никакое строго фиксированное расширение аксиом этой системы не может сделать ее полной, — всегда найдутся новые истины, не выразимые ее средствами, но невыводимые из нее»16. При всем неизбежном огрублении и упрощении, — язык Малевича никак не может претендовать на какую бы то ни было строгость или понятийную выверенность, — его мысль о «кольце», то есть системе, «ценности»-аксиомы которого «больше не могут влиять» и «быть преемственными», — работала в том же направлении, нащупывая важнейшие закономерности, причем носитель мысли уверенно предполагал, что математика когда-нибудь докажет ее справедливость (конституционное для логика-иррационалиста противоречие — одновременное отрицание и утверждение возможностей науки). Строго математическая теорема Гёделя, классифицируемая специалистами как метатеорема, свидетельствовала о невозможности полной формализации научного знания; философия XX века сделала из нее необходимый для себя вывод о том, что человеческое мышление шире его дедуктивных форм. Для супрематиста-автодидакта, чье миросложение (авторский неологизм) первоначально складывалось из зрительных феноменов, недостаточность дедуктивных форм была персональной и интуитивно выработанной аксиомой; критика узурпации «представлениями» власти над Природой и произвольной условности этих представлений занимает у него страницы и страницы. Сознание закрепощает явление в представление, дает ему имя, которым затем манипулирует по своему усмотрению: «Чтобы создать реальный мир, общежитие дало неизвестному имя и [тем] сделало неизвестное реальным. ... Будет ли имя реальной подлинностью? Мне кажется, что нет. ... Отсюда и возникает человеческая жизнь строящихся на условиях имен, другой реальности общежитие не может иметь (в действительности существует другая реальность, скрытая по-за сознанием)» (208); «Сознание его <человека> не может <взаимо>действовать с неизвестным, тогда он прибегает к условным именам и под именем разумеет то или иное состояние» (156). В восстании беспредметника против именовательного потенциала слова, восстании против слова как демиурга присутствует претворенное богоборчество, тем самым обнаруживая подспудное влияние библейского дискурса. Не менее существенным представляется здесь неосознанный отклик на обсуждение одной из новорожденных метафизических проблем: «философия имени» с начала 1910-х годов была одной из самых продуктивных, самостоятельных и органичных тем отечественной религиозно-философской мысли; в ее разработке, как известно, приняли участие С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, впоследствии А.Ф. Лосев. У Малевича, тесно связанного с М.О. Гершензоном (см. ниже), были возможности уловить в воздухе эпохи отголоски этой богословской дискуссии; он, как и в случае с названием шопенгауэровского труда, фиксирует свое внимание на емком смысле самой формулировки проблемы и, невзирая на ее происхождение и смысл, основывает собственные спекуляции, исходя из содержания, самостоятельно вкладываемого в чужую формулировку. Вместе с тем в малевичевской дезавуации имени (слова) как «неподлинности» нельзя не отметить начатки столь актуальной во второй половине XX века борьбы деконструктивистов с тотальной вербализацией культуры, своей самодостаточностью подменяющей и отменяющей реальность. В ведении Науки на протяжении большей части трактата находится техника. Их взаимоотношения примечательны противоречивой (иногда стихийно диалектической) взаимодополняемостью. Наука, по Малевичу, стремится все разъединить, используя анализ; техника — напротив, все соединить, произведя синтез разъятых элементов: «Для Науки всё является предметом преодоления, растворения явлений на части; для техники — построение частей, соединение преодоленных Наукой различий...» (108). Техника, как известно, была культом футуристов, кумиром недавнего прошлого; техника становилась культом производственников-конструктивистов, кумиром настоящего. И те и другие относились к ней сугубо прагматически. Бывший футурист Малевич, непримиримый противник конструктивистов, производит «дес-конструкцию» (авторский термин) этой потребительской парадигмы, вскрывая метафизический смысл техники. Мегаконцепт XX века — машина — и для былого футуриста суть и воплощение техники. С ней в трактате происходят замечательные метаморфозы: именно в машине достигается тот идеал «безвесия», который, по Малевичу, есть главный земной путь к беспредметности: редуцирование веса, без-весие — инструмент достижения без-предметности. Инженер, конструирующий машину, конструирует механизм (=явление), где нет веса, все уравновешено в целостности; согласно супрематической теории, появление веса в какой-нибудь детали, элементе означает его выпадение из равно-весия и разрушение машины; в качестве сравнения привлекается Machina mundi — Солнечная система, где все детали без-весны, ибо если бы у Венеры или Луны появился вес, то они выпали бы из единства и слитности. В ареале значений этой еще одной супрематической категории — оставляя в стороне ее архаически-наивную механистичность — находятся и груз, и тяжесть, и тяготение; те феномены, что выражены в данных приблизительно синонимичных понятиях, обладают динамикой, однозначно ориентированы в пространстве, причем вектор их движения направлен сверху вниз. Библейский дискурс греховности, появления веса как результата отпадения и падения, не раз отчетливо проступает в трактате Малевича. Человек, ослепленный борьбой за существование, самонадеянно считает, что технику он конструирует для обслуживания своих «харчевых потребностей», что она чисто утилитарное и вспомогательное средство. Изобретенные же технические средства на самом деле изобличают условность — неподлинность — понятий пространства и времени и демонстрируют своей «без-весной» организацией истинный смысл: «...автомобили несут предметное сознание человека не в будущее, а в беспредметность» (145). Риторический вопрос вызывает у супрематиста изобретение летательных аппаратов: «Что это — технические харчевые удобства благ или же это всё технические усилия достигнуть борта земного движения и броситься с него в мрак бесконечности?» (260). Слитность, единство, без-весие — предикаты супрематической беспредметности; Малевич полагает, что машина в сути своей так же инструмент трансценденции, освобождения Ничто. Понимание техники как вспоможения человечеству в его высшей устремленности было свойственно не одному Малевичу; в письме Гершензона Вячеславу Иванову возникает образ, аналогичный образам Малевича: «Человек создает аэроплан, думая только о технической его полезности: буду быстро перелетать и посылать биржевые известия из Нью-Йорка в Чикаго; и не знает того, что дух побуждает его строить крылья вовсе не для земных его целей, а как раз для того, чтобы ему оторваться от земли и воспарить над нею; что уже тайно созрела в нем мечта и вера о вознесении в иные миры и что аэроплан — только слабое начало осуществления этой мечты, уже окрепшей в нем и уверенной: дай срок, некогда взлечу навеки и бесследно утону в эфире!»17 Метафизической подоплеке «вопроса о технике» в бытии человека будут посвящены впоследствии размышления Мартина Хайдеггера18. Сопряжение онтологического горизонта бытия и сугубо злободневной актуальности — одна из органичных особенностей беспредметного учения Малевича. В его картине мироздания существуют не только естественноприродные феномены, но и феномены социальные. Государство, Международное начало, Социализм так же действующие лица супрематического мифологического пантеона, правящие жизнью общежития. Воззрения на общество у Малевича были наиболее близки воззрениям анархистов, с которыми он впрямую сотрудничал в 1918 году19. К Государству анархист Малевич испытывает стойкую неприязнь — Государство для него всегда однозначно машина подавления, агрессии. Оно подчиняет себе и Науку, и Религию, и Искусство, насильно включая их в реализацию своего проекта: «Всё же до сего времени существующее единство трех — простое насилие, искусственное соединение... харчевого экономизма Государств; <это> искусственное примирение духа религиозного и материи и Искусства как красоты, временное соглашение, развитие общего чисто материалистического практического здания» (87). Эмансипация Науки, Религии, Искусства от Государства видится автору первейшим условием для их самоопределения: «Когда все три пути осознают свою независимость, освободятся от диктатуры харчевой Государства и познают единую сущность всех трех путей, тогда наступит мировое познание, мир будет познан как беспредметный» (87). Однако логические рассуждения приводят супрематиста к выводу, что Государство так же тяготеет к беспредметности, поскольку она обладает такими позитивными характеристиками, как целостность, слитность, единство, равенство. И здесь опять можно наблюдать одно из замечательных противоречий, которыми столь богат трактат. Логически умозаключив о положительном стремлении Государства к «соборности» (Малевич этимологизирует это понятие славянофильски-символистского дискурса, подчеркивая аспект «сборности»), он с неизбежностью фиксирует, что Государство на пути к идеалу делает из людей однородную массу, «слитную», «единую», «равноправную»; в будущем, как известно, этот тип государства получит название тоталитарного. В трактате появляются афоризмы, в свете исторического знания обладающие рангом пророчества: «Для Социализма люди — средства, через которые установить можно Социализм, а не обратно» (247); «...личность Социалиста будет торжествовать, ибо само преодоление — его свобода, этой свободе подчинены все остальные профессии и силы в Социалистическом Государстве» (248). Следует, однако, заметить, что этическая оценка не входит в намерения автора, и выводы, вытекающие из логики вещей, носят у него отстраненно-объективистский характер. Социализм — это высшая ступень Государства: «Идея Социализма заключается в самом высоком пределе человеческого предметного научного практического реализма» (136). Реализм же этот рассчитан на удовлетворение «харчевых потребностей». У Малевича «материальное тело» пригибает человека, держит его на низшем, животном уровне. Дуализм тела и духа безусловно должен быть разрешен в пользу духа, считает автор, ибо только в нем может быть осуществим «план человека». У Социализма же совсем другие воззрения: «Мир для Социализма практическое производственное харчевое начало. К этому на вид естественному усилию шли все идеи, и только исключением будет Искусство». В дальнейшем положение о враждебности Социализма Искусству будет развито Малевичем — и, как обычно, к этому выводу его приведет логика (иррационалиста Малевича никогда не смущало, что его логические выводы подтверждаются реальностью). Радикальное «редуцирование» Церкви, свидетелем чего ему пришлось быть, наталкивает художника на мысль о «редуцировании» Искусства в Социализме, — это все тоже шаги по дороге к единству, элиминированию множественности путей при движении к соборности. Особо следует отметить антиутопичность социально-общественных идей Малевича-философа20; принципиально антипрогрессистское мировоззрение заставляло его резко протестовать против идеологии и культивирования «Будущего как предметной надежды», которые практиковались «вождями предметного блага» («Предметный материальный мир — идеальное будущее, и этого достаточно, чтобы воздвигнуть и проволочный кол, и пушку, и меч, и газ во имя будущего идеального материального.... Так, ни один вождь не провел народ мимо орудий к благу, потому что его нет, его нужно сделать, хотя всегда указует место будущего как блага; его указующий палец вечно направлен на меч и горло пушки. Там по-за ним<и> лежит то, чего хотите, там будущее, в нем и ваша идеальная жизнь, преодолейте пушки!!»21, 183). Используя современные понятия, антропологический проект Малевича, предполагавший реализацию истинного «плана человека», коренился совсем в другой природе и подключался к традициям, имеющим основания в христианской культуре, о чем ниже. Первая часть трактата самая обширная, многотемная. Ее название «Супрематизм как чистое познание» было проставлено, как уже говорилось, автором позднее. Гносеологическая функция супрематизма заключалась в том, чтобы правильно ориентировать познание действительности; познанием в данном случае именовалась логическая операция по обнаружению беспредметности (освобождению Ничто) в Науке, Религии, Искусстве: «Устанавливая беспредметность, думаю проследить все три движения и найти в их сути [беспредметное]» (98). Малевич отнюдь не был первым мыслителем, абсолютизировавшим свою истину и свой путь. Он сам в своей собственной жизни осуществил прорыв к трансценденции, вышел к беспредметности, в онтологическое измерение бытия. Свое предназначение пророк супрематизма видел в том, чтобы побудить общежитие к этому прорыву, воочию явив ему мировую подлинность, освобожденное Ничто. К концу первой части Малевич полагал, что сумел доказать свою истину и тем самым инициировать отрезвление заблуждающегося человечества: «Итак, всё предметное сознание находится во сне представления и предположения. Так же во сне всё человечество бежит через творящееся в его представлениях пространство, время, экономию, разум, рассудок, смысл, логику, знание, ищет Бога и Будущего, ищет совершенства бытия, ищет подлинности. А когда наступит пробуждение, то окажется, что он находится в подлинном беспредметном, а мир как представление, как разум и воля исчезли как туман» (215—216). Через десять с лишним лет в его постсупрематической живописи появится трагический образ бесплотного, безлицего старика, бегущего мимо меча, креста, тюремного здания22. Надежды на пробуждение в этой картине нет. Но в 1921—1922 годах в Витебске у Малевича было полно иллюзий. Декларацией акта свершившегося уже установления «белого мира как Супрематической беспредметности» — то есть раскрытия подлинности бытия через супрематизм — завершается первая часть сочинения. * * * Вторая часть трактата под общим заголовком «Супрематизм как беспредметность» (с зачеркнутым продолжением «или Живописная сущность») составляет примерно половину первой; она в свою очередь делится на две главы, обе без названий. Уточняющие слова вычеркнуты автором были неслучайно. Во второй части много рассуждений о приходе живописи к беспредметности, то есть выявлении «живописной сущности», однако они не превалируют, а тесно увязаны с дальнейшим углублением в онтологические проблемы. Главная идея, беспредметность, все время возвращается как лейтмотив, Малевич подбирает новые сравнения и примеры, его мысль не успокаивается, хотя и кружит вокруг одного и того же: «Во второй части моего рассуждения о беспредметности будет темой всё один и тот же вопрос, другими, может быть, словами рассказанный, о том, что было сказано в первой части» (218). В начальных параграфах, продолжая квазисистематизацию супрематической теории, художник оперирует бинарными и троичными системами; следует отметить, что взаимоотношения между ними иногда трудноуловимы в силу грамматических несогласованностей в предложениях, правленных автором позднее, но все же главные структурирующие положения, проговариваемые неоднократно, ясны. Ведущей темой становится строение мироздания, его иерархическая ступенчатость. Триада и здесь прием структурирования, поскольку, по Малевичу, этих ступеней три: возбуждение, мысль и эмпирика. Возбуждение — субстанциальное монистическое начало, всеобъемлющий динамический покой, целостность которого едина и неделима; это Ничто, в котором присутствует Всё. В трактате снова и снова выстраиваются ряды негативных определений, отсекающие любую попытку закрепостить энергийную беспредметность Ничто. Вторая ступень в устройстве мироздания — мысль, по которой возбуждение нисходит вниз; теория эманации в скрытом виде формирует иерархическое членение супрематической картины бытия. Как обычно у Малевича, дефиниция «мысль» укоренена в обширном семантическом поле; с мыслью коррелируют разум, рассудок, суждение, представление; мысль то синонимично сопряжена с сознанием, то разведена с ним, и тогда сознание получает статус субъекта мысли. Некоторые философские интуиции художника своей глубиной лишний раз подтверждают отпущенную ему судьбой чуткую восприимчивость: «Природа раскрыта, и человек как бы находится внутри ее возбуждения, однако не может достигнуть действительности. ... всё то, что производит человек, есть производство суждений о натуре как познание воздействий. ... Природа открыта в каждом месте, но скрыта в бесконечности суждений» (221). Одномоментная явленность и сокрытость мира — фундамент феноменологических спекуляций интеллектуалов XX века; для русского супрематиста несомненно, что мир (Вселенная, Природа), в которую человек погружен, достоверен и нагляден в своей открытости, — но смысл и форму он обретает в результате интенциональной направленности мысли («подлинность мира зависит от воззрения на него, вне этого как бы ее нет», 251). Бытие, по теории Малевича, возникает в горизонте сознания («в возбуждении нет сознания, а бытие сознание», 233). Однако в других — близлежащих — пассажах мысль, суждение далеко не адекватны бытию («Весь видимый мир не есть бытие, он только суждение, вторая ступень возбуждения», 233). Мысль энергетически соприродна возбуждению, но она так же и инструмент опредмечивания (овеществления, оплотнения, охлаждения) раскаленного беспредметного возбуждения; мысль «стремится к выявлению возбуждения в форму, творя беспредметную и предметную жизнь» (219), то есть наличие интенции кардинально отличает ее от возбуждения. Именно мысль (сознание) ответственна за возникновение дуализма в мире. Малевич-философ — человек прежде всего зрительного, пластического восприятия мира, и в его текстах самые отвлеченные категории обзаводятся двойниками, наделенными подчас разительной конкретно-чувственной образностью. Так, «сознание» человека претворено в телесную форму «черепа» с натуралистической «костяной стеной»; таким образом «череп» превращается в своеобразный дом мысли. Он будет вместилищем всех космических метаморфоз, в нем будут происходить угасания-зарождения — мерцания — Вселенной, а возможности мысли будут превосходить предельные физические свойства мира, поскольку в «черепе» может быть помышлена скорость большая, чем скорость света. «Череп Вселенной», метаобраз Велимира Хлебникова, отбрасывает рефлексы на аналогии Малевича. Вместе с тем в супрематической философии нет места гармонии математических построений-пророчеств, столь занимавших Хлебникова. Мировая подлинность, возбуждение, мыслится в супрематизме бесконечной, однако ни в коем случае не количественно, поскольку она не множество, а единство. Предметом же вычислений, полагал Малевич, являются чисто количественные отношения, и поэтому «вычисления» не раз квалифицировались им как попытки разума проникнуть в без-разумность неделимой без-предметности. Природа, раскрытая навстречу сознанию, множественна в своих феноменах; концентрация на этом обстоятельстве приводит Малевича к новому утверждению, отождествляющему Природу с мыслью, то есть объявляющее ее гнозисом: «...вся природа есть мысль, а все явления — формы разгаданных, представляемых в мысли причин; тогда в природе существует разум и мысль как ничто руководящее, направляющее то, в чем нет последнего, друго<е> ничто, которое может быть названо материей, которая может оказаться в одно и то же время и мыслью, и разумом. Натура отсюда сложение мысли, и всякое сложение в ней — мысль» (220). Природа-мысль наделяется собственной интенцией, в результате чего возникают оплотненные в форму все ее проявления. Это лишь на первый взгляд противоречит главному посылу Малевича-пантеиста, абсолютной без-предметности единой и цельной Природы, поскольку сложением «форм представляемых в мысли причин» руководит Ничто, — таким образом, разгадывание человеком этих помыслов и приводит к освобождению Ничто. Третий и самый низший уровень мироздания, эмпирика, включает в себя всю «фактическую жизнь». По сути дела, эмпирика, будучи олицетворенной в фигурах Науки, Церкви, Искусства, составляла тему рассуждений и анализа в первой части трактата; Малевич и в дальнейшем опирается на эти супрематические мифологемы. В реальности общежития — в горизонте человеческого сознания — трехступенчатость всеохватного вездесущего возбуждения интерферирует с двумирностью, внутренним и внешним состоянием. Вещи, предметы относятся к внешнему слою, однако они как результаты интенции мысли увязаны с внутренней жизнью человека. Предметы — охлажденное сознанием возбуждение — тем не менее никогда не могут претендовать на адекватность мысли, поскольку в качестве внутреннего состояния человека мысль целостна и нераздельна, как и возбуждение, а предметы фрагментарны и конечны. Внутренним состоянием человек, по мнению автора, дорожит больше всего на свете; здесь аксиология Малевича совпадает с христианской аксиологией. Практическая действительность так же разделяется на два русла. В одном функционируют явления и предметы, обусловленные практической необходимостью, они обслуживают человека; в другом, по формулировке Малевича — «постройке нового миросложения немеханического порядка (последняя беспредметная)» (218) — доминирует дух, и здесь уже человек должен приспособлять себя к нему. Мифо-онтология «первофилософа» Малевича с неизбежностью принимает космогонические формы, сосредоточивается на исследовании вечной проблемы взаимоотношений, взаимосоотнесенности Вселенной (макромира) и человека (микромира). Подразумеваемое художником устройство Вселенной входит существенной конструктивной основой в супрематическую картину мира. Его космология, не раз внедренная более поздними вставками и приписками в первую часть трактата, во втором разделе размещается в собственных параграфах. Следует отметить, что в теоретических текстах родоначальника супрематизма органично находили выражение его личные страстные увлечения — таким увлечением было наблюдение небесных светил в карманный телескоп23; описывая Гершензону свои впечатления от астрономических сеансов в Витебске (см. наст, изд., с. 343), он не в силах был удержаться от восторга и оттого иронизировал сам над собой. Известная метафора «философия родилась из созерцания звездного неба» в случае Малевича видится не метафорой, а констатацией факта биографии. В астрономии он ценил прежде всего природоестественную наглядную форму. Слово «гармония» редкий гость в его трактате; оно появляется в окрестностях астрономического дискурса. Термины «перигелий» (самая близкая точка орбиты) и «афелий» (самая удаленная точка орбиты) с витебских времен начинают функционировать в лексике Малевича на правах терминов с художественным смыслом; впоследствии в Петрограде он придумает астрономические неологизмы, «планиты» и «земляниты». Уверенно обличая «несмыслы» научного прогресса, сам Малевич столь же уверенно абсолютизирует наличный на начало XX века взгляд на космос как механистическую систему. Его конструкция Вселенной возводится к ньютоновской космологической картине мира: «Космос, или Вселенная, мне представляется бесчисленностью сил вращательных центров или возбуждений. Все образующиеся кольца не представляют собой отдельные системы, а находятся во взаимном включении» (229). Геометрическая схема «взаимных включений» кольцевых орбит превратится в матрицу многих квазинаучных таблиц и графиков — настоящих артефактов Малевича, призванных придать убедительность, строгость теоретическим конструкциям. Орбитальная схема Солнечной системы ляжет в основу «научного графика», озаглавленного «Состояние живописи в 1924 году»24; по ее модели построены «График движения творческих единиц в бесконечности», «График всего движущегося...» (два последних см. в наст. изд.). Значимость и формульность предполагаемого механического устройства космоса Малевич распространит на многие феномены, геометрически-наглядным образом утверждая их единство: «Маленькое подобие этой единой связи отвлеченных динамических явлений мы имеем в развитой человеческой жизни, которая тоже исходит из центрального движения. На Земле так же существуют центры возбуждений, образующие ряд колец или единичных систем. Каждая система тесно включается в соседние кольца возбуждений...» (229).