|

На правах рекламы: |

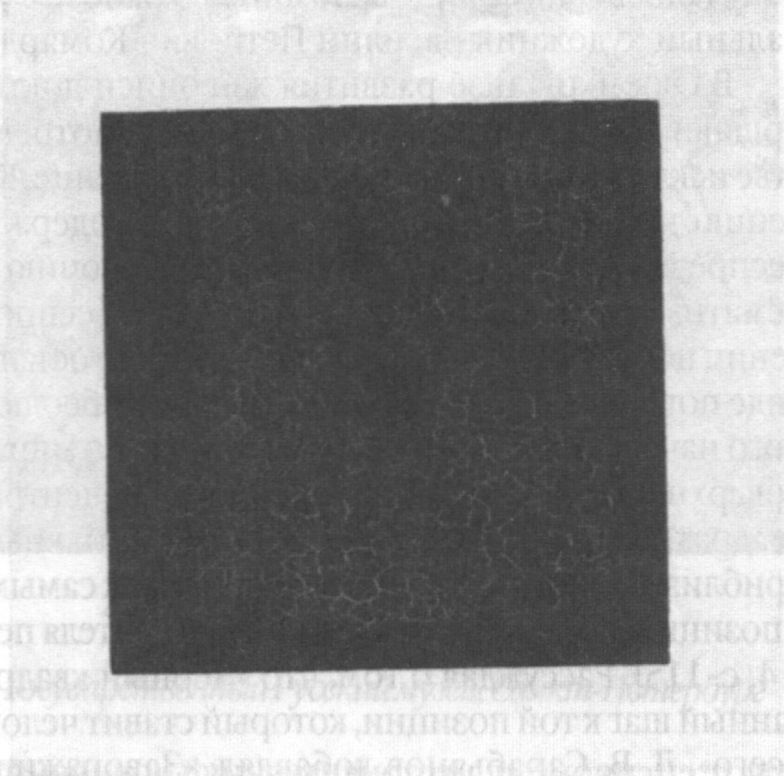

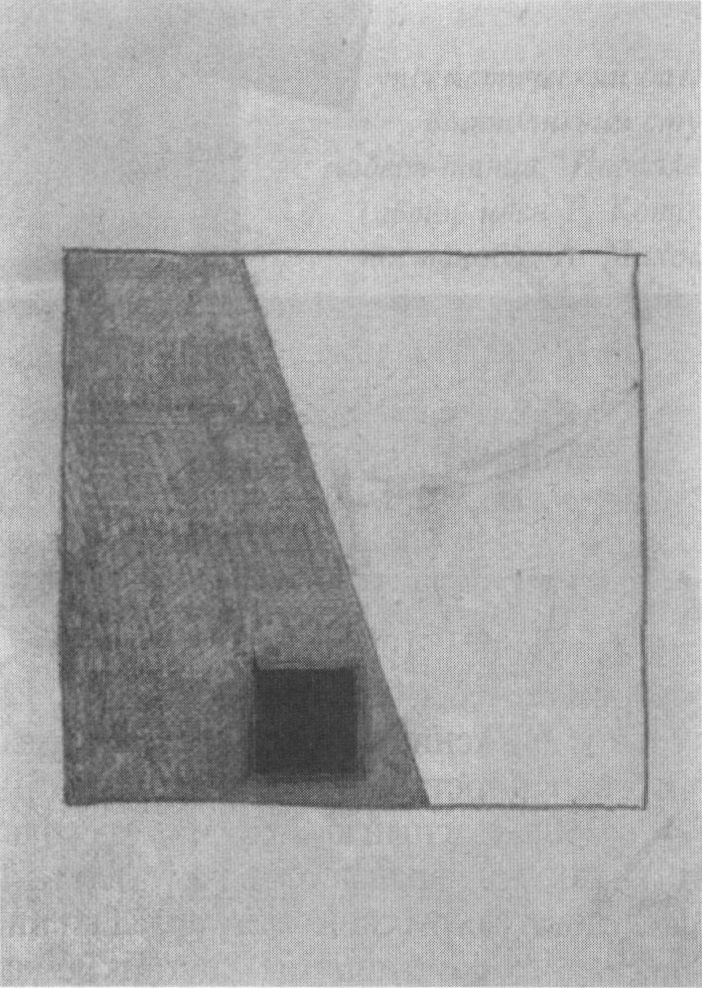

Евгений Лукьянов. Супрематические прозрения Льва Толстого и философские откровения Казимира МалевичаПервым супрематистом в России был Лев Толстой» [1, с. 33] — к такому выводу приходит Ксана Бланк (США), впервые обратившая внимание исследователей на визуальные образы геометрической абстракции в произведениях писателя. Более того, она указывает на явные параллели этих образов Льва Николаевича Толстого с супрематическими картинами Казимира Севериновича Малевича. Однако художник-новатор не только написал беспредметные полотна, но в своих трактатах дал развернутое обоснование супрематизма. «Энциклопедия русского авангарда» констатирует: «Супрематизм — художественно-философская система. <...> В супрематизме соединились искусство и философия. Это размышление о бытии, ничего и никого не изображающее, где духовное преобладает над материальным, искусство над реальностью жизни, чистое пространство над предметом. <...> Супрематизм — предельно абстрагированная стилеобразующая концепция, имеющая значение всеобщности, находящаяся вне определенных сфер творчества» [2, с. 311, 313, 315]. Поэтому представляется вполне корректным не пытаться передать пальму первенства в создании супрематизма от Малевича к Толстому, а говорить о супрематических прозрениях писателя. Тем более что современник Малевича художник Вячеслав Завалишин поясняет: «Геометрические абстракции в различных комбинациях составляют мускулатуру супрематизма. Но это именно мускулатура, а не супрематизм в собственном смысле слова» [3, с. 275]. «Малевич утверждал, будто первооснова его системы — прямая линия. Возможно, в этом доля сознательной или невольной мистификации, которая ровным счетом ничего не дает для понимания самого содержательного у Малевича, — композиционно-пространственной природы супрематизма, ибо главное здесь не само использование геометрических элементов, но способы их сочетания», — пишет доктор искусствоведения Александр Ильич Морозов [4, с. 125]. К супрематизму Малевич пришел от кубизма и футуризма: «Считая Кубофутуризм выполнившим свои задания — я перехожу к Супрематизму — к новому живописному реализму, беспредметному творчеству» [5, с. 34]. Творчество футуристов, как известно, пронизывало и музыку, и литературу. По мнению академика Дмитрия Владимировича Сарабьянова, Малевич первым среди живописцев соединил категории кубизма и футуризма, восприняв этот синтез как возможный путь вперед [6, с. 9, 19]. В поэзии же кубофутуризм сразу стал законным понятием после слияния поэтов и живописцев в единую группу «Гилея». Живописцы принесли в эту группу кубизм, а поэты — футуризм [6, с. 9]. Рассуждая о переходе от кубофутуризма к супрематизму, Малевич писал в своем манифесте, что Микеланджело, изваяв Давида, сделал насилие над мрамором, ибо глыбе мрамора не присуща человеческая форма. «Из мрамора надо выводить те формы, которые бы вытекали из его собственного тела, и высеченный куб или другая форма ценнее всякого Давида, — указывал Малевич и добавлял: — То же и в живописи, слове, музыке» [5, с. 33—34]. Благодаря работе Ксаны Бланк стало ясно, что супрематизму в живописи действительно предшествовало его провозвестие в слове. Поэтому представляется чрезвычайно важным продолжить ее анализ с целью выяснения соотношения супрематических прозрений Льва Толстого с философскими откровениями Казимира Малевича. Ужас перед лицом вечностиВ рассказе Толстого «Записки сумасшедшего» (1883) Федор на подъезде к Арзамасу останавливается в комнате, где начинает испытывать смертельную тоску: «Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой — красной» [7, с. 469]. Ксана Бланк подчеркивает: на Федора подавляюще действует не вид красной гардинки на белой стене, а красный квадрат на белом фоне, как визуализировал Толстой «арзамасский ужас» — «все тот же ужас красный, белый, квадратный» [7, с. 470]. Она пишет, что из контекста рассказа не ясно, почему ужас становится именно таким, но сравнение изображенной Толстым сцены с картиной Малевича 1915 года «Красный квадрат» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) в некотором роде это проясняет. Концепцию своего первого супрематического квадрата (Государственная Третьяковская галерея, Москва) (ил. 1) художник формулирует так: «Квадрат — чувство, белое пространство — пустота за этим чувством» [1, с. 33]. (Известный искусствовед Жан-Клод Маркадэ (Франция) переводит фразу Малевича из его книги «Беспредметный мир», изданной в 1927 году на немецком языке [8, с. 74], еще отчетливей: «Квадрат равняется ощущению, белое же поле — это ничто вне этого ощущения» [9, с. 126].)

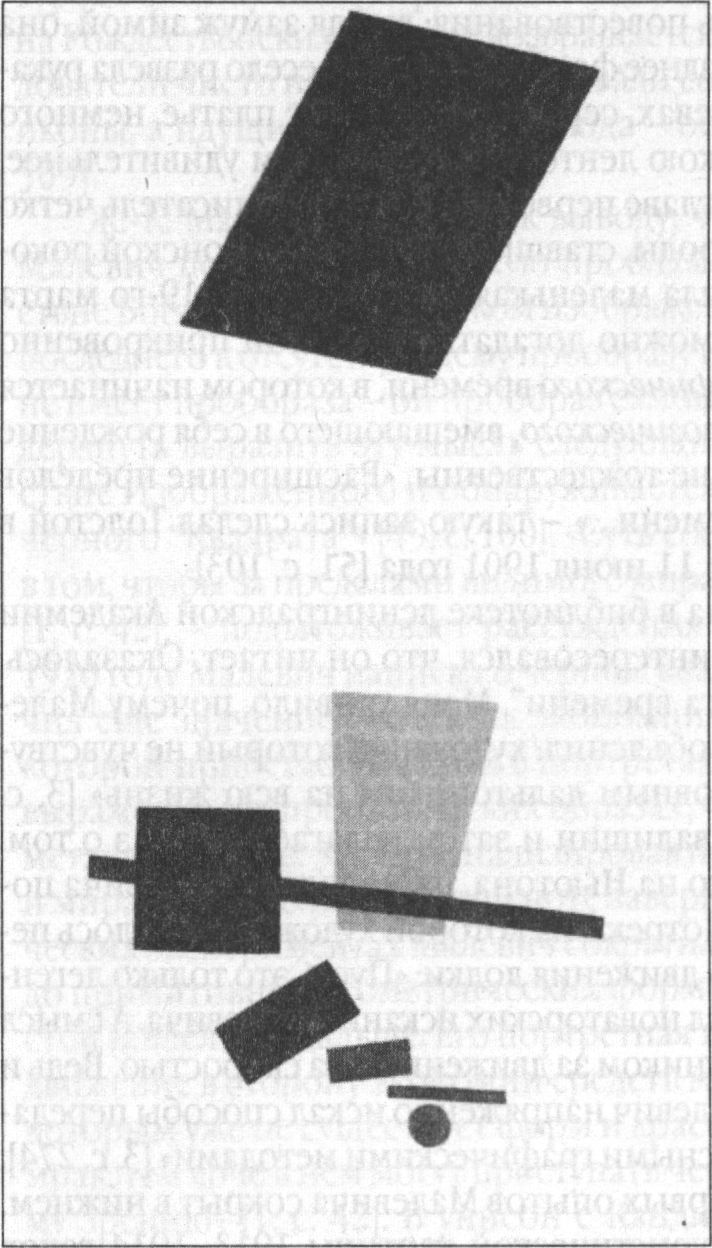

«Аналогичным образом, — заключает Ксана Бланк, — в рассказе Толстого красный квадрат на белом фоне является графическим изображением страха смерти и пустоты» [1, с. 34]. Представляется уместным обратиться к рассуждениям о воплощении архетипического образа созерцающего Божества в четверице, которые содержатся в книге швейцарского психолога Карла Густава Юнга «Психология и религия» [10, с. 166—173]. Его наблюдения датированы 1914 годом, хотя книга вышла позже. Юнг писал, что tetraktus относится к символам «самососредоточенности». Анализируя многие примеры, он приходит к выводу, что «в то время как центральным христианским символом является Троица, бессознательное символизируется в четверице. Четверица, по мнению Юнга, «прямо предполагает и "Бога внутри" и тождество Бога с человеком» [11, с. 144]. Санкт-петербургский коллекционер Борис Борисович Безобразов, который был вольнослушателем в Институте истории искусств, рассказывая о двух лекциях Малевича в 1927 — начале 1928 года, сообщает: «Вторая лекция Малевича должна была быть посвящена "Черному квадрату". Малевич отвергал бытовавшую тогда версию, что "Квадрат" свидетельствовал о его творческом тупике. Малевич говорил, что в нем, в "Квадрате", главное — это передать, дать почувствовать бесконечность и вечность. И если смотреть на его "Черный квадрат" сосредоточенно, не отвлекаясь ни на что, как в "камере обскура", то в конце концов начнешь это чувствовать» [12, с. 383]. «Казимир Северьянович Малевич утверждал, что каждый цвет имеет свою форму. Черный квадрат — это та геометрическая форма, в которой цвет максимально напряжен. Как упражнение, он рекомендовал найти на оранжевом квадрате такой размер зеленому кругу, пока этот круг не будет при пристальном рассмотрении двигаться. Пытались, но у нас ничего не получалось» [13, с. 55], — вспоминал о работе в мастерской Малевича театральный художник Василий Петрович Комарденков (1897—1973). В своем анализе развития живописи доктор технических наук Олег Аршавирович Ханджян утверждал: «Рассмотрев в качестве начала в искусстве исключительно его духовное содержание, Кандинский пришел к убеждению, что средством выражения этого содержания является комбинация беспредметных форм. Завершил эту эволюцию К. Малевич созданием супрематизма. Это был решающий скачок в беспредметность. Суть его в отделении непрерывности как таковой от всего остального, в представлении ее в виде поверхности, окрашенной в цвет — абсолютный носитель качественного начала. Объектами супрематического мира стали, как известно, части поверхности. В возникшем разнообразии центральное место занял черный квадрат. Безусловно, это был точный и главный шаг к позиции, которая приблизила художественное восприятие к самым основам мироустройства, к позиции, поставившей художника и зрителя перед лицом Ничего и Всего» [14, с. 115]. Рассуждая о том, что «Черный квадрат» Малевича «был рискованный шаг к той позиции, который ставит человека перед лицом Ничего и Всего», Д.В. Сарабьянов добавлял: «Завораживающее воздействие "Черного квадрата" связано с его способностью концентрировать в себе бесконечное всемирное пространство, преображаться в другие универсальные формулы мира, выражать все во Вселенной, концентрируя это все в абсолютно имперсональной геометрической форме и непроницаемой черной поверхности. Малевич своей программной картиной делал вывод из всего плодотворного периода символического мышления в европейской культуре, переходя от символа к формуле, знаку, приобретающему самобытие» [15, с. 70—71]. Рассказывая о своем обучении у Малевича, художник Валентин Иванович Курдов (1905—1989) отмечал: «Магическое значение имел в умах многих людей знаменитый малевичевский "Черный квадрат" (холст, на котором изображен квадрат). Напрасно озадаченные старались увидеть в нем произведение эстетического значения. Объяснение ему давал сам Малевич. Он говорил, что в квадратном холсте изображен с наибольшей выразительностью черный квадрат, который, по мнению автора, является единственно точным по выразительности и отношениям сторон квадратом, не имеющим ни одной параллельной линии к геометрически правильному квадратному холсту и сам по себе также не повторяющий параллельность линий сторон, являясь формулой закона контраста, присущего искусству вообще» [12, с. 393]. Реализм крестьянской вселенной«Красный квадрат» Малевича по сравнению с его первым супрематическим черным монохромом имеет еще более «неквадратную» форму. В финале рассказа Толстого Федор идет в народ, проповедовать среди крестьян [7, с. 474]. «Красный квадрат» Малевича связан с народной темой самым непосредственным образом: в каталоге выставки 1915 года он получил второе название — «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях» [1, с. 34]. На обороте картины имеется авторская надпись: «Крестьянка супрематуриз<м>» [16, с. 322].

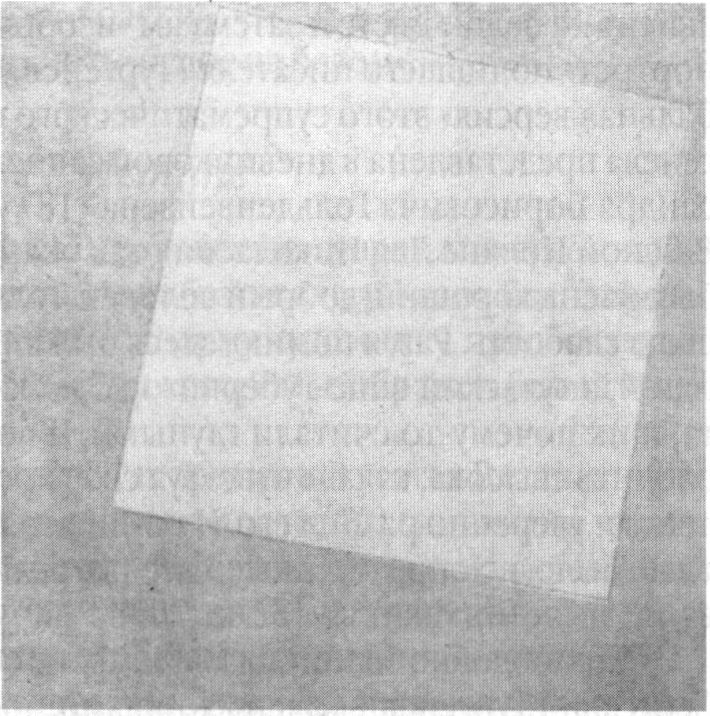

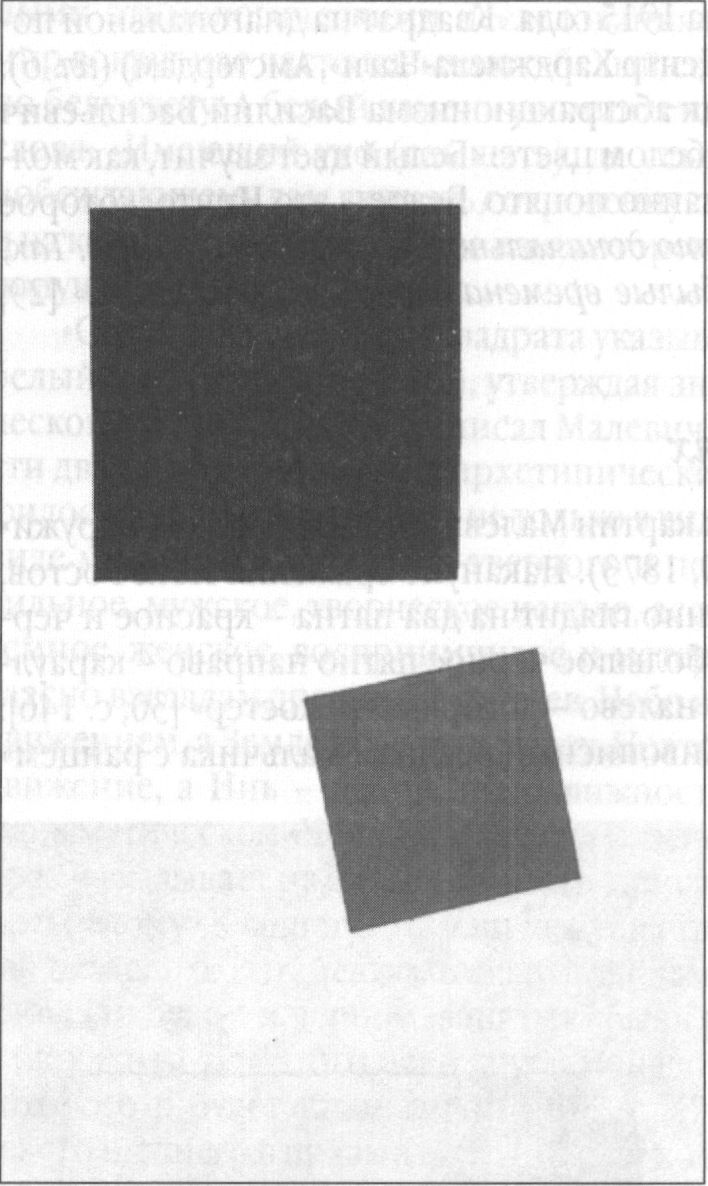

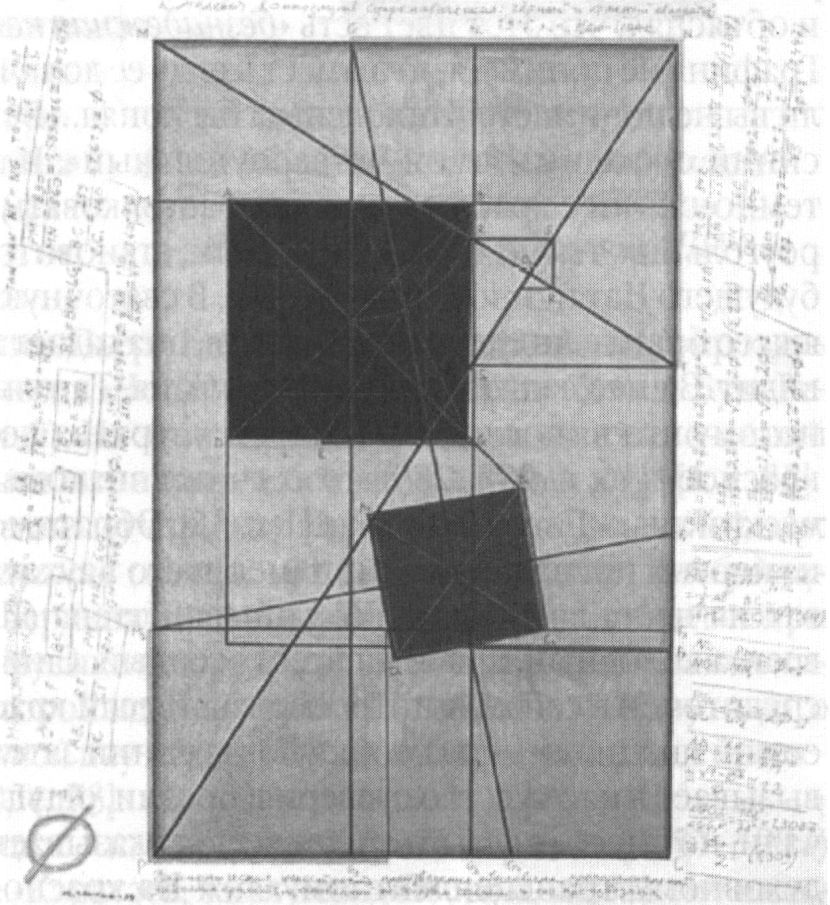

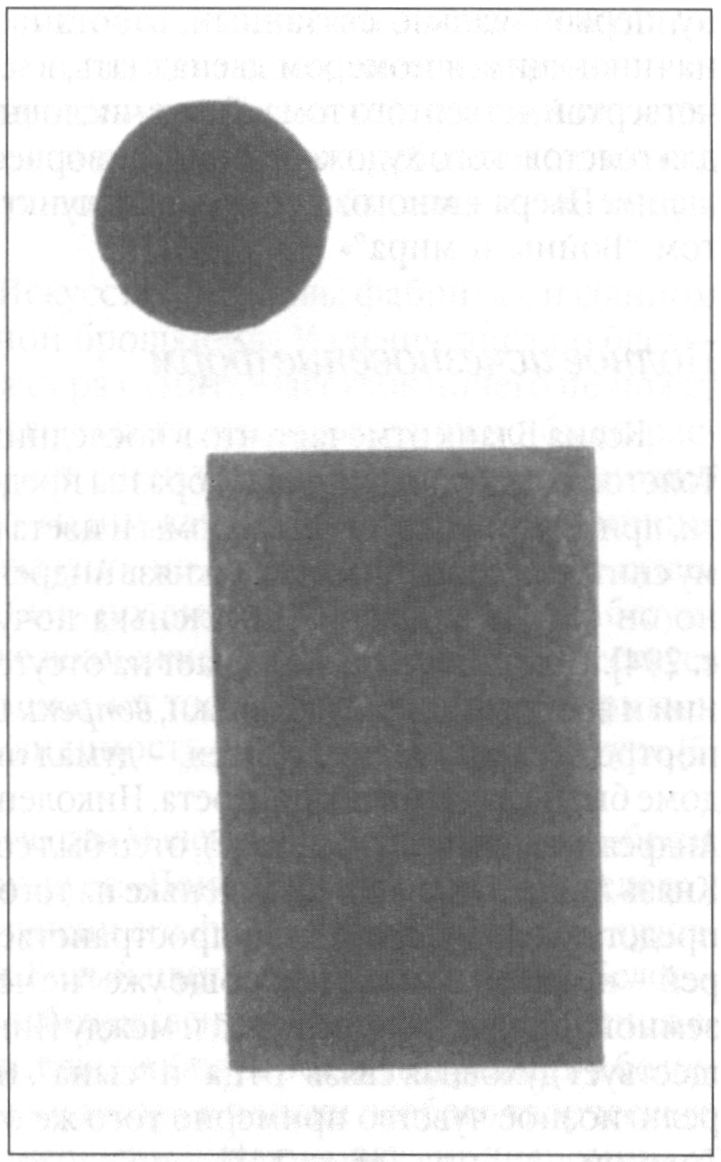

В 1920 году Малевич написал о красном квадрате, что «в общежитии он получил еще значение» «как сигнал революции» [5 с. 188]. Ж.-К. Маркадэ резонно заключает, что хотя Малевич, став яростным противником фигуративного иллюзионизма, говорил о супрематизме как о «новом реализме в живописи», обозначая этим реальность, нисходящую с неба на землю, тем не менее и в его супрематизме есть символистский заряд, даже если в нем нет символизма stricto sensu. Рассуждая о малевичевской названии «Красного квадрата» и других его названиях супрематических холстов на выставке «0,10» («Автопортрет в двух измерениях», «Мальчик с ранцем»), Ж.-К. Маркадэ подчеркивает: «Эти названия, конечно, не указывают ни на какую форму, существующую в предметном мире. Ключевое понятие Малевича — это ощущение. Ощущение — это непосредственное проникновение в реальные ритмы мира» [17, с. 10]. На фигуративной картине Малевича 1928—1929 годов «Жницы» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) (ил. 2) две крайние крестьянки изображены в красных юбках. В проекции на плоскость («в двух измерениях», как символ «арзамасского ужаса» — красная гардинка, занавешивающая окно) юбка превращается в четырехугольник неправильной формы, который в сочетании с белой блузой, по-видимому, раскрывает символику второго названия «Красного квадрата». Недаром Ж.-К. Маркадэ предлагал посвятить отдельный доклад рассмотрению символистской стихии почти во всех произведениях Малевича 1928—1932 годов, то есть тем произведениям, в которых живописец возвращается к фигуре. Такой постановке вопроса предшествовал вывод о том, что в супрематизме, где все формы натуры исчезают и мастер обращается к внутреннему человеку, символичное больше не является отображением (постижением) физической реальности через синтетический живописный знак, оно — выявление чистого ощущения беспредметного мира через квинтэссенцию цвета. И «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях» можно трактовать как высшее ощущение крестьянского мира на Руси. «Этот "красный квадрат" словно лицо, лик русского крестьянского мира. Вспомним, что по-русски говорят о "лице земли". Вспомним, что красное в коллективном подсознании Руси обозначает и красный цвет, и красоту, — справедливо замечает маститый искусствовед. — И такой же поющий красный цвет встречается в иконописи. Игра черного, красного и белого на супрематических холстах — это живописная квинтэссенция этих же иконописных цветовых отношений» [17, с. 10]. При взгляде на «Черный квадрат» 1915 года кажется, что белая область плоскости намного меньше черной. «У Малевича черному отдано гораздо больше места, чем белому, — полагает Ирина Языкова. — Собственно, черный проем квадратной формы — это "главный герой" его картины. Белое оттеснено на периферию, играет роль обрамления, рамы» [18, с. 274]. Однако строгое геометрическое построение неожиданно показывает, что площадь белого «обрамления» равна площади самого черного монохрома [19, с. 7]. Таким же удивительным свойством обладает и «Красный квадрат» 1915 года [19, с. 6] (ил. 3). В «Белом квадрате» 1918 года (Музей современного искусства, Нью-Йорк) (ил. 4), развернутом и смещенном по сравнению с его предшественниками, равенство площадей сохраняется. Супрематическое отображение сущностиСвоеобразную предысторию «Белого квадрата» можно найти в воспоминаниях о Толстом Петра Ивановича Нерадовского (1875—1962). В январе 1895 года морозным солнечным днем он из Никольского, где Лев Николаевич заканчивал «Хозяина и работника», отправился вместе с ним пешком в Щелково. Когда вышли в поле, молодой художник завел разговор со знаменитым спутником о его повестях «Детство», «Отрочество» и «Юность», несколько огорчив писателя слишком наивным вопросом.

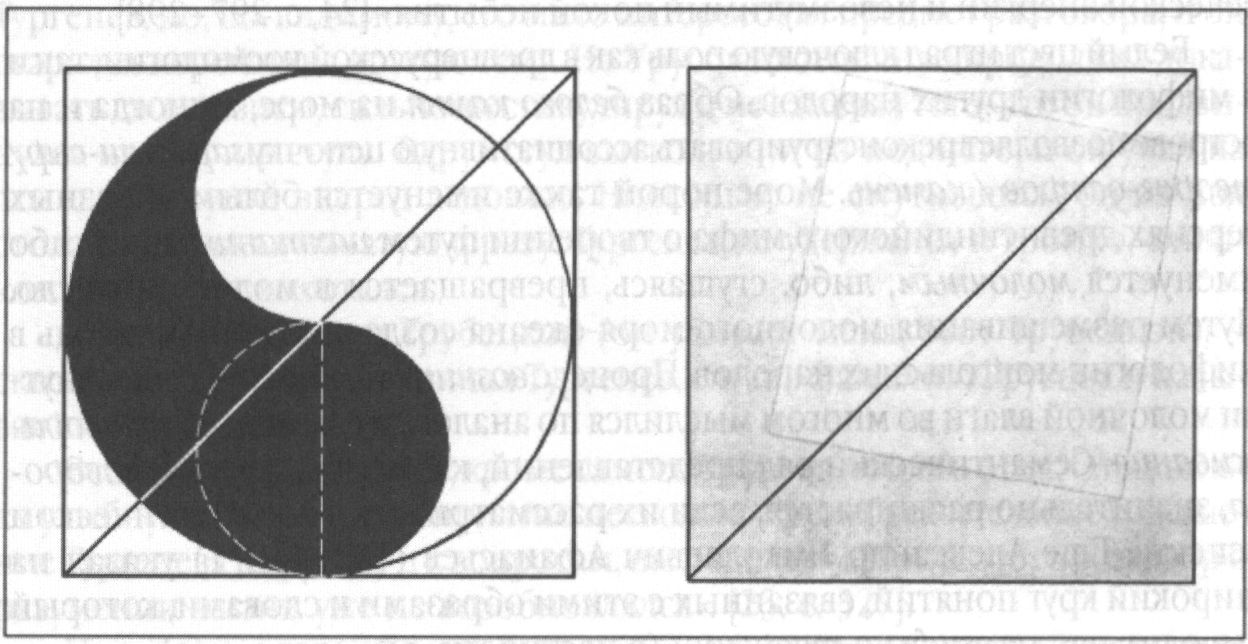

«Некоторое время шли молча. Но мне не терпелось выяснить еще одно обстоятельство. Дело в том, что в библиотеке Никольского дома висели три портрета работы Ге: овальный портрет Герцена, известный портрет Льва Николаевича за письменным столом и большой, малоизвестный поколенный портрет Тургенева.

Я спросил у Льва Николаевича, похож ли Тургенев у Ге на этом портрете. Поняв из моего вопроса, что я вижу в этом портрете Тургенева не таким благообразным, как представлял его себе по известным портретам и фотографиям, он с поспешностью ответил мне, напирая на каждое слово: — Да, да! Вот именно такой он и был — белый гусь! Потом я уже не мог смотреть на этот портрет, на расплывчатое бело-розовое лицо в белых волосах с мутноватыми, вялыми глазами, не вспоминая убийственной характеристики, данной Львом Николаевичем своему бывшему другу. Помню, чтобы предупредить дальнейшие мои литературные вопросы, Лев Николаевич быстро, на ходу достал из кармана батистовый платок и, показав его мне, сказал: — Вот видите, какой белый. (Он держал платок двумя руками перед грудью.) — А теперь посмотрите... — Он разостлал платок ровно на снегу. — Теперь посмотрите, какой он стал серый! Действительно, белый платок на снегу, освещенном солнцем, обратился в серое пятно» [20, с. 256—257]. Николай Николаевич Ге (1831—1894) после визита к Толстому в марте 1882 года стал одним из самых близких и дорогих ему людей и последователей. Лев Николаевич очень высоко ценил произведения Ге, отмечая их «удивительную реальность, т. е. правдивость» [21, с. 216]. «...Ге между всеми современными художниками, и русскими и иностранными, кот<орых> я знаю, все равно, что Монблан перед муравьиными кочками», — писал Толстой вскоре после смерти Ге Павлу Михайловичу Третьякову [21, с. 153]. За месяц до кончины художника была запрещена цензурой и убрана с передвижной выставки 1894—1895 годов его картина «Распятие», от которой у Петра Нерадовского с товарищами осталось тяжелое впечатление. Однако на невольную реплику: «Да так ли это было!?» — Толстой ответил: «Вот, вот именно так, так оно все и было. Вот такой и был Христос» [20, с. 254—255]. Столь же утвердительно через полгода Толстой в разговоре с Петром Нерадовским отозвался о портрете Тургенева работы Ге, только сделал еще акцент на белом цвете и затем сам «изобразил» на снегу «супрематический портрет» почившего писателя (Тургенев умер 22 августа 1883 года). «Вербальная версия» этого супрематического видения Толстым сущности Тургенева представлена в дневниковой записи пианиста и композитора Александра Борисовича Гольденвейзера (1875—1961) от 7 сентября 1907 года. В Ясной Поляне Лев Николаевич так охарактеризовал ему Тургенева: «Он был очень хороший, добрый человек. Только очень слабый, и он сознавал свою слабость. Раз, я помню, здесь был князь Урусов (не севастопольский герой, а тульский вице-губернатор), мой хороший друг. Их было два брата, и их почему-то считали глупыми. И вот Тургенев, зная это, стал с ним спорить свысока, как бы чувствуя свое превосходство, а Урусов спокойно, легко и уверенно разбил его. И неудивительно: у него были свои, какие бы то ни было, но определенные, твердые религиозные убеждения, а у Тургенева не было никаких...» [22, с. 208]. Итак, подобно белому платку на фоне освещенного солнцем снега, Иван Сергеевич Тургенев — «очень хороший, добрый человек», убедительно переспоренный Леонидом Дмитриевичем Урусовым, в глазах Толстого как бы «стал серым». Но есть и другое «свидетельство очевидца» — описание спора Урусова с Тургеневым, оставленное старшим сыном Толстого Сергеем Львовичем: «В последний раз И.С. Тургенев был в Ясной Поляне в конце августа 1881 года. 22 августа, в день рождения моей матери, в Ясной Поляне было много гостей, в том числе мой дядя Сергей Николаевич Толстой и кн<язь> Л.Д. Урусов. Несмотря на то, что Урусов был в то время тульским вице-губернатором, его можно назвать последователем моего отца. Отец занимался в то время исследованием Евангелия и посвящал Урусова в свою работу. Урусов усвоил себе его толкование первых слов Евангелия от Иоанна: "Началом всего было разумение жизни" и т. д. и любил говорить на эту тему. И вот вечером, за чайным столом, Урусов стал доказывать Тургеневу, что начало всего есть разумение жизни. Не помню, что и как возражал Тургенев, но, по-видимому, его мало интересовал предмет разговора, и он старался перейти на другую тему. Но Урусов настойчиво продолжал доказывать свои тезисы, сильно жестикулируя и не замечая того, что он продвинулся на кончик стула. Вдруг стул выскользнул из-под него, и он упал на пол с вытянутой вперед ладонью. Нисколько не смутившись, он из-под стола продолжал начатую фразу. Тургенев не удержался и громко, слишком громко расхохотался. — Il m'assomme, се Трубецкой (он убивает меня, этот Трубецкой), — сквозь смех фальцетом кричал Тургенев, спутав фамилию Урусова и называя его Трубецким. Все также рассмеялись, кроме самого Урусова и моего отца. Отец только улыбнулся; ему было неприятно несколько пренебрежительное отношение Тургенева к Урусову и к вопросам, им поднятым. После этого разговор о разумении жизни уже не возобновлялся». [23, с. 327]. Из воспоминаний Сергея Львовича очевидно, что в споре с Тургеневым Урусов отнюдь не «спокойно, легко и уверенно разбил его». Лев Николаевич невольно или умышленно «сгустил краски», чтобы в изображении двух достойных собеседников ярче оттенить «белое на белом». Чистейшее прикосновение к ИстинеУпомянув об описанном Петром Нерадовским «супрематическом» эпизоде из жизни Толстого с белым платком на белом снегу, Ксана Бланк подытоживает: «Этот урок, данный мэтром молодому художнику, предвосхищает картину Малевича "Белое на белом", на которой изображен белый квадрат на белом фоне» [1, с. 34]. Учившийся у Малевича художник и теоретик искусства Владимир Васильевич Стерлигов (1904—1973) в записях последних лет жизни посвятил этой картине проникновенные строки: «Белый квадрат на белом квадрате. Где-то, когда-то, в каком-то уголке Вселенной один маленький человечек правильно подумал о кусочке всеобщей Истины и воплотил ее. Он написал белое на белом. Белый квадрат на белом квадрате. Это ли не пример чистейшего прикосновения к Истине и не пример ли это прекрасной фантазии, освобожденной от всяких излишеств; когда это так, то имя сотворившего исчезает и сотворенное становится безымянным» [12, с. 403]. «Малевич отрицал всякую возможность полностью передать видимое прежними методами изображения действительности. Идя от вывода к выводу, путем упрощения внешних признаков реальных вещей, он пришел к заключению, что чистое ощущение предмета может быть достигнуто только посредством одной интуиции, проникающей в самую суть творения, — отмечала Валентина Маркадэ. — Исходя из геометрического квадрата, Малевич доказывал на плоскостной поверхности решение возможностей супрематического движения: силу неподвижности, динамику покоя, потенциальность магнетизма и мистическую глубину. Высшей точкой его эстетических теорий является "Белый квадрат на белом фоне" 1918-го года, выражающий начало и конец созданного мира, чистоту творческой человеческой энергии и невозмутимый покой небытия» [24, с. 297—298]. Белый цвет играл ключевую роль как в древнерусской космологии, так и в мифологии других народов. Образ белого камня на море, а иногда и на острове позволяет реконструировать ассоциативную цепочку зародыш-сыр / творог-остров / камень. Море порой также именуется белым. В разных версиях древнеиндийского мифа о творении путем пахтания море либо именуется молочным, либо, сгущаясь, превращается в молоко и масло. Путем размешивания молочного моря-океана создается земная твердь в мифологии монгольских народов. Процесс возникновения зародыша внутри молочной влаги во многом мыслился по аналогии с процессом створаживания. Семантический ряд представлений, касающихся сыра / творога, значительно расширяется, если их рассматривать в космологическом аспекте. Еще Александр Николаевич Афанасьев (1826—1871) указал на широкий круг понятий, связанных с этими образами и словами, который выводит нас на мифы о творении (в частности, для слова творог существовало значение и «мягкая грязь»), что подтверждается также современными этимологическими исследованиями [25, с. 410—413]. До сих пор мир вокруг нас часто называют «белый свет»: жить на белом свете, ходить по белу свету. А белый камень упоминается в Апокалипсисе Иоанна Богослова: «Имеющий ухо (слышать), да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2, 17). «Странная вещь — три квадрата указывают путь, а белый квадрат несет белый мир (миростроение), утверждая знак чистоты человеческой творческой жизни» [5, с. 188], — писал Малевич в 1920 году. С глубокой древности два противоположных архетипических начала природы в китайской философии представлялись не только в виде светлого и темного, но также в виде мужского и женского, твердого и податливого, верха и низа; Янь — сильное, мужское, творческое начало, ассоциировалось с Небом, а Инь — темное, женское, восприимчивое и материнское начало — с Землей. Согласно взглядам древних китайцев, Небо находится наверху и наполнено движением, а Земля покоится внизу. Поэтому Янь стало символизировать движение, а Инь — покой, неподвижность [26, с. 110]. Обнаруженное в супрематическом «Черном квадрате» равенство белой и черной плоскостей прямо указывает на его монадность, присущую также не только красному, но и белому «Квадрату» Малевича. Существует простой и изящный способ так разделить китайскую монаду пополам одной прямой линией, чтобы площади белой и черной «запятых» были равны друг другу в обеих половинах круга. Для этого надо круг с монадой вписать в квадрат, диагональ которого и будет такой прямой [27, с. 475]. Диагональ, проведенная из левого нижнего в правый верхний угол холста с супрематическим «Белым квадратом», делит его на две равные по площади части в форме «трапецевидных запятых» [28, с. 250, 260] (ил. 5). Идея подобного деления визуально выражена в рисунке Малевича 1915 года «Квадрат на диагональной поверхности» (Культурный фонд «Центр Харджиева-Чаги», Амстердам) (ил. 6).

Основоположник и теоретик абстракционизма Василий Васильевич Кандинский в 1910 году писал о белом цвете: «Белый цвет звучит, как молчание, которое может быть внезапно понято. Белое — это Ничто, которое юно, или, еще точнее — это Ничто доначальное, до рождения сущее. Так, быть может, звучала земля в былые времена ледникового периода» [29, с. 72]. Мир в четырех измерениях

Несколько супрематических картин Малевича Ксана Бланк обнаружила в «Войне и мире» (1863—1869, 1873). Накануне сражения Петя Ростов, погруженный в грезы, зачарованно глядит на два пятна — красное и черное, как бы не желая знать, что «большое черное пятно направо — караулка, и красное яркое пятно внизу налево — догоравший костер» [30, с. 146]. Картина Малевича 1915 года «Живописный реализм мальчика с ранцем» (Музей современного искусства, Нью-Йорк) (ил. 7), с черным квадратом наверху и красным, поменьше, внизу, может служить иллюстрацией тех двух пятен, которые тревожат воображение Пети Ростова за несколько часов до его смерти. «Сомнительно, что Малевич задавался целью делать иллюстрации к Толстому, тем любопытнее упоминание мальчика с ранцем в названии этой картины, — заключает исследовательница. — Толстой подчеркивает, что молодой Ростов не расставался со своей солдатской котомкой — он хранил в ней сладкое [30, с. 150]» [1, с. 34—35]. Картина «Живописный реализм мальчика с ранцем» имеет второе авторское название — «Красочные массы в четвертом измерении». Выдающийся английский астрофизик Артур Эддингтон, первым осуществивший экспериментальную проверку общей теории относительности, созданной в 1915 году, в 1920 году описал воображаемую ситуацию: «Земной наблюдатель видит и измеряет продолговатый брусок, в то время как наблюдатель на какой-нибудь звезде, рассматривающий тот же предмет, находит, что он представляет собою куб. Должны ли мы сказать, что на самом деле этот предмет продолговатый брусок и что другие наблюдатели должны внести в свои измерения поправки, принимая во внимание свое движение? Все наблюдения можно объяснить, если принять, что реальный предмет имеет четыре измерения и что наблюдатели видят и измеряют только различные его трехмерные проявления или сечения; кажется, нельзя сомневаться в том, что это правильное объяснение» [31. с. 180—181].

Геометрический анализ произведения Малевича показывает, что оси обоих квадратов, черного и красного, сходятся в верхней точке картинной плоскости [19, с. 11]. Если принять ее за точку подвеса, получается «супрематический маятник»: красный квадрат может совершать колебательное движение относительно вертикальной оси черного (ил. 8). Более того, окружности, описанные вокруг этих квадратов, касаются друг друга [28, с. 250]. Красный квадрат может скользить вокруг черного аналогично тому, как Луна вращается вокруг Земли. Или как искусственный спутник. Исследователь русского авангарда Евгений Федорович Ковтун (1936—1996) отмечал, что само понятие «спутник Земли», обозначающее межпланетный летательный аппарат, впервые использовано Малевичем, и эта идея была не выдумкой фантаста, а «выводом из пластических принципов супрематизма» [32, с. 60]. В витебской брошюре 1920 года «Супрематизм. 34 рисунка» Малевич так изложил свой вывод: «Земля и Луна — между ними может быть построен новый спутник, супрематический, оборудованный всеми элементами, который будет двигаться по орбите, образуя свой новый путь. Исследуя супрематическую форму в движении, приходим к решению, что движение по прямой к какой-либо планете не может быть побеждено иначе, как через кольцеобразное движение промежуточных супрематических спутников, кот<орые> образуют прямую линию колец из спутника в спутник» [5, с. 186]. Из последней фразы очевидно, что Малевич выдвинул идею не только искусственного спутника Земли, но прямо указал схему полета на Луну, реализованную в 1969 году экипажем «Аполлона-11». Действительно, в 1929 году Юрий Васильевич Кондратюк (под таким именем, скрывая свое пребывание в деникинской армии, вошел в историю мировой космонавтики Александр Игнатьевич Шаргей) выпустил в Новосибирске книгу «Завоевание межпланетных пространств», которая 18 лет спустя была переиздана в Москве. В ней он впервые в научной литературе предложил отправить с Земли на окололунную орбиту «ракету большой массы»: «Эта ракета становится спутником Луны с такою возможно большею орбитой, чтобы только не подвергаться опасности быть обратно притянутой к себе Землею». Полеты с этой базы куда-либо и обратно будут требовать существенно меньших материальных затрат, нежели подобный полет с Земли: «Ракеты же с Земли в межпланетное пространство будут направляться лишь для снабжения базы и смены через более или менее продолжительные промежутки времени одной бригады людей другой» [33, с. 72—73]. После завершения полета «Аполлона-11» доктор Джордж Лоу поведал, что специалисты из НАСА разыскали книгу Ю.В. Кондратюка, который «обосновал и рассчитал энергетическую выгодность посадки на Луну» по той схеме, которую они реализовали технически. А Нейл Армстронг, первый человек, ступивший на Луну, в 1970 году побывал в Новосибирске и увез горсть Земли от дома № 24 по улице Советской, где работал Ю.В. Кондратюк [34, с. 13]. Вполне возможно, что создание крупных орбитальных станций приведет к полной реализации экономически еще более выгодной «схемы Малевича» — вывод ракеты на окололунную орбиту не с Земли, а с околоземной орбиты.

Вернемся теперь к тому, как Толстой описывает восприятие черного и красного пятен Петей Ростовым: «Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц — все лететь и никогда не долетишь» [30, с. 146]. Вспомним и о том, что супрематический «Красный квадрат» Малевича неразрывно связан с крестьянской темой. Говоря о влиянии крестьянского искусства на юного Малевича, предпочитавшего вести дружбу с крестьянскими ребятами, искусствовед Нина Велигоцкая (Украина) заключает: «Так начиналась его "первофилософия": путь от "деревенской вселенной" — к "вселенной вообще"» [35, с. 19]. Супрематический знак герояВ «Войне и мире» Ксана Бланк обнаружила и несколько супрематических портретов героев романа. Наташа Ростова, объясняя матери, что Борис Друбецкой не совсем в ее вкусе, говорит: «Он узкий такой, как часы столовые... Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый...» («Серый цвет беззвучен и неподвижен», — подчеркивал Василий Кандинский и объяснял, что этот цвет есть «безнадежная неподвижность» [29, с. 73].) Графиня не понимает, что имеет в виду ее дочь, но та продолжает: «Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял... Безухов — тот синий, темносиний с красным, и он четвероугольный». И повторяет: «Он славный, темно-синий с красным, как вам растолковать...» [36, с. 193]. Этот четвероугольник, темно-синий с красным, становится графической эмблемой будущего Наташиного замужества. В святочную ночь, накануне предстоящего брака с Андреем Болконским, она гадает на зеркалах, но ничего не видит. За нее садится посмотреть Соня. Та тоже не видит князя Андрея, потому что в «последнем квадрате» зеркала появляется «что-то синее и красное» [36, с. 288—289], то есть уже знакомый читателю «супрематический знак» Пьера Безухова [1, с. 35]. Обратимся к наблюдениям одного из первых преподавателей знаменитого Баухауза, крупнейшего исследователя цвета в искусстве Иоханнеса Иттена (Швейцария): «Синий цвет всегда холодный, красный всегда теплый. Синий цвет словно сжат и сосредоточен в себе, он интровертен. И если красный подчинен крови, то синий подчинен нервам. <...> Когда синий затемнен, то его тусклый цвет вызывает в нас чувство суеверия, боязни, ощущение потерянности и печали, но вместе с тем этот цвет всегда указывает путь к сверхчувственно-духовному, трансцендентному. <...> На красно-оранжевом фоне синий сохраняет свою чистоту, которая находит себе выход в ярком излучении. Здесь синий цвет утверждает и оправдывает себя в своей странной нереальности. <...> Когда два цвета смешаны, то истолкование вновь возникшей смеси также должно соответствовать истолкованиям каждого из ее компонентов.

<...> Красный + синий = фиолетовый = любовь и вера порождают эмоциональное благочестие» [37, с. 88—89].

Пьер также способен увидеть суть человека в геометрической форме — об этом свидетельствует его встреча с Платоном Каратаевым, которая происходит в темноте. Каким-то внутренним зрением Пьер ощущает «круглость» Каратаева, символизирующую абсолютную правильность и праведность его образа жизни, чувствует что-то круглое в движениях Платона и, как пишет Толстой, даже в запахе его [30, с. 45]. Наутро Пьер лишь убеждается в том, что «первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне» [30, с. 48]. Если допустить, что супрематическая форма Платона окрашена в черный цвет (фамилия Каратаев происходит от тюркского слова «кара» — «черный»), то встречу с ним Пьера Безухова можно проиллюстрировать картиной Малевича 1915 года «Четырехугольник и круг» (Музей Буш-Резингер, Бостон, США) (ил. 9). На этой картине изображены темно-синий прямоугольник с красными штрихами и большой черный круг [1, с. 35]. «Черный цвет внутренне звучит, как Ничто без возможностей, как мертвое Ничто после угасания солнца, как вечное безмолвие без будущности и надежды, — подчеркивал Василий Кандинский и добавлял при этом: — Представленное музыкально, черное является полной заключительной паузой, после которой идет продолжение подобно началу нового мира, так как, благодаря этой паузе, завершенное закончено на все времена — круг замкнулся» [29, с. 73]. В качестве иллюстрации — наблюдение Бориса Бермана (1957—1992) из области нумерологии: «Каратаев, живя перед Пьером, указал ему на естественное счастье, и умер, как и солдат Бондарчук, как и ямщик в "Трех смертях", незаметно, просто, естественно, как будто соскользнул с существования. Рассказ об этом откровении естественного счастья Пьера в плену, первоначально связанный, заботливо разложен автором по главам, начинающимся номером двенадцать, в частях первой, второй, третьей и четвертой четвертого тома. Такие числовые намеки отнюдь не характерны для толстовского художественного творчества. Рассказ о духовном превращении Пьера — многозначительный пунктир, пронизывающий последний том "Войны и мира"» [38, с. 75]. Полное исчезновение формКсана Бланк отмечает, что в последних строках романа «Война и мир» Толстой создает визуальный образ за пределами репрезентации телесности, при полном отсутствии формы и цвета [1, с. 41]. Николеньке Болконскому снится его покойный отец, князь Андрей: «отец не имел образа и формы, но он был, и видя его, Николенька почувствовал слабость любви» [30, с. 294]. Толстой прямо указывает на отсутствие зримых черт отца в сознании и воображении Николеньки, вопреки существованию реалистических портретов князя Андрея: «Отец, — думал он. — Отец (несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе), отец был со мною и ласкал меня» [30, с. 295]. Князь Андрей является Николеньке из того мира, где исчезают привычные представления о времени и пространстве. «В сне Николеньки князь Андрей — не герой романа и вообще уже "не человек", а существо, не имеющее земного образа и формы, дух, и между Николенькой и князем Андреем существует духовная связь "отца" и "сына". Николенька испытывает к "отцу" религиозное чувство примерно того же оттенка, что впоследствии и сам Толстой — к Богу» [38, с. 148]. Один из крупнейших мыслителей эпохи Возрождения Николай Кузанский в своем тракте «Об ученом незнании» писал о возможности исследовать сами по себе непостижимые для нас духовные вещи, которая коренится в том, что видимое есть образ невидимого и что Творца можно увидеть по творению как бы в зеркале и подобии: «Поскольку разыскание ведется все-таки исходя из подобий, нужно, чтобы в том образе, отталкиваясь от которого мы переносимся к неизвестному, не было по крайней мере ничего двусмысленного; ведь путь к неизвестному может идти только через заранее и несомненно известное. Но все чувственное пребывает в какой-то постоянной шаткости ввиду изобилия в нем материальной возможности. Самыми надежными и самыми для нас несомненными оказываются поэтому сущности более абстрактные, в которых мы отвлекаемся от чувственных вещей, — сущности, которые и не совсем лишены материальных опор, без чего их было бы нельзя вообразить, и не совсем подвержены текучей возможности. Таковы математические предметы» [39, с. 64—65]. Формы геометрических фигур на бесконечности исчезают, ибо «если бы существовала бесконечная линия, она бьиа бы прямой, она была бы треугольником, она была бы кругом, и она была бы шаром; равным образом, если бы существовал бесконечный шар, он был бы кругом, треугольником и линией; и то же самое надо говорить о бесконечном треугольнике и бесконечном круге» [39, с. 67]. Бесконечную сущность, стало быть, можно постичь с помощью фигур, изменивших свои свойства, преодолевших свою конечность: «Она есть простейшая сущность всех сущностей; все сущности настоящих, прошлых и будущих вещей всегда и вечно пребывают актуально в этой сущности, так что все сущности — это как бы сама же всеобщая сущность» [39, с. 73]. В трактате «Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика», изданном в 1922 году в Витебске отдельной брошюрой, Малевич писал о бесконечности: «Разум ничего не может раз-умить, рассудок ничего не может рас-судить, ибо нет в ней ничего такого, что бы возможно было рассудить, раз-умить, раз-глядеть, нет в ней единицы, которую возможно взять как целое. Все то же, что видим как будто отдельно, единично, ложь есть, все связано — и развязано, но ничего отдельного не существует, и потому нет и не может быть предметов и вещей, и потому безумна попытка достигать их. Что же возможно обнять, когда не существует ни линии, ни плоскости, ни объема; нет того, что возможно обмерить, и потому геометрия — условная видимость несуществующих фигур» [5, с. 239]. Говоря о целом периоде творчества Малевича, определяемом как «белое на белом», Ольга Кленова резюмирует: «Поиски разновидностей белого у автора не случайны. Это были ступени его философии, главенство духовного постижения смысла бытия. Белый цвет — сумма всех цветов. Белое — это бесконечность. Белое — свет и божественная чистота. Особое отношение к белому цвету, дающему зрителю свободу проявить и увидеть в белом умозрительные образы, вылилось у автора в поиски особого творческого метода» [40, с. 34]. «В поисках совершенной формы все, что напоминало предметный мир, могло быть лишь источником заблуждения. Поэтому в результате осталось только белое. Для него это был окончательный прорыв в бесконечность, — размышляет об исканиях Малевича Эдвард Робинсон (Великобритания). — Таким образом Малевич довел до логического завершения дилемму художника, который пытается, используя материальные предметы — краски и холст, — изобразить реальность, находящуюся целиком вне материального мира наших ощущений» [41, с. 66—67]. Художница Валентина Михайловна Ходасевич (1894—1970) в своих воспоминаниях пишет о Малевиче: «На одной из выставок он показал живописное супрематическое произведение, "почти дозревшее до совершенства". Это был квадратный холст, хорошо покрытый масляными белилами...» [12, с. 140]. «Абсолют — пустые холсты, которые завершали персональную выставку Малевича 1919—1920 гг.» [2, с. 315] (ил. 10). Абсолютно чистый загрунтованный белый холст можно было видеть и в мае-июле 1923 года на Выставке петроградских художников всех направлений в коллективном экспонате возглавляемой Малевичем группы «Уновис» («утвердители нового искусства») [12, с. 140] (ил. 11). «Второй крестьянский цикл», начатый Малевичем на рубеже 1920—1930-х годов, при нарастающем стремлении к фигуративности не только не противоречит обретенному мироощущению, но более того — становится логическим завершением творческого пути художника: «Нет сомнения, что его фигуративные произведения "беспредметны" по своей сути — населяющие их образы существуют в границах вымышленного Малевичем Космоса, в пространстве философского, протяженного времени. Универсальный супрематический "алфавит" позволял художнику составлять из его букв-символов новые комбинации. Супрематизм в этих поздних работах ощущается изнутри» [42, с. 21]. Нечто подобное можно сказать и об исканиях Толстого: «Творчество для Толстого — создание равноправной реальности, своего собственного "космоса", проецирующего его внутреннюю жизнь и вовлекающего душевное участие других людей, дающего им жить его жизнью» [38, с. 38]. Космос для позднего Малевича уже давно стал «ощущаемым изнутри», в буквальном смысле слова «вымышленным», то есть «вышедшим из мышления». Только теперь сущности, населяющие этот Космос, преображенные опытом «инобытия» возвращаются на Землю [43, с. 233—234]. Окно в иную реальностьГлавную причину сходства супрематических визуальных образов Толстого с картинами Малевича Ксана Бланк видит в том, что при всей диаметральной противоположности взглядов Толстого и Малевича эти художники разными путями пришли к особому методу изображения реальности, берущему свое начало в искусстве иконной живописи [1, с. 36]. Этот вывод она всесторонне обосновывает. В основе символизма иконы лежит идущее из апофатического богословия Дионисия Ареопагита представление, согласно которому «в мире решительно все — всего лишь оболочка, за которой скрывается, как ядро, истинный смысл» [44, с. 28]. В поэзии апофатическую традицию, пожалуй, наиболее ярко и образно воплотил Омар Хайям: Все, что видим мы, — видимость только одна.

Реальность, отображаемая Толстым в «супрематических портретах», не материальна в обычном понимании этого слова. Она является особым внутренним миром текста, освещенным восприятием самих литературных персонажей. Толстой дает краткое описание физического облика Пьера: «велик ростом, крупен членами», но Наташа видит его иконические черты: «четвероугольный, темно-синий с красным». Таков образ того чувства, которое Пьер вызывает в ее воображении. Подобным же образом круг — это визуальный образ ощущений, которыми проникается Пьер, глядя на Платона Каратаева. К такой «внутренней перспективе» стремился и Малевич. Специалист в области русского авангарда, искусствовед Джон Боулт (США) отмечает, что Малевич, отрицая культ предмета, в своих композициях использует перспективу, исходящую не от зрителя, а из разных точек его картины [46, p. 133]. Подобный взгляд изнутри, а не снаружи свойствен древнерусской иконе — он связан с обратной перспективой [1, с. 38]. Икону принято называть окном в иную реальность. И обратная перспектива — не выдумка иконописцев, а неотъемлемый атрибут этой реальности. Президент Российского физического общества профессор Виталий Васильевич Михайлин указывает, что искривленность пространства неизбежно приводит к проявлениям обратной перспективы в релятивистской астрофизике — согласно общей теории относительности, в космических масштабах пространство является римановым, то есть искривленным [47, с. 195]. Из рассмотрения особенностей углового распределения мощности излучения электрона, движущегося по круговой орбите, он показал, что когда источник излучения движется по направлению к точке наблюдения с ультрарелятивистской скоростью, светящийся электрон виден в обратной перспективе, причем независимо от того, кто его наблюдает — человек с бинокулярным зрением или бездушный приемник. После короткого экскурса в физику синхротронного излучения В.В. Михайлин в своем докладе на Рождественских чтениях возвращается к иконам, которые многие исследователи чисто интуитивно связывали со светом: «Свет, не отраженный от иконы, а идущий изнутри, и отсюда — обратная перспектива» [48, с. 307—309]. Ж.-К. Маркадэ приходит к выводу, что своей гениальной интуицией Малевич постиг философскую проблематику иконы — реальное присутствие Бога не в символическом изображении, а в отношении (схесис) этого последнего к отсутствующему прообразу (в противоположность этому, идол не имеет прообраза — он прообраз самого себя): «В конечном счете можно дерзнуть выразить эту мысль следующим образом: в иконе, через отсутствие Изображенного и обнаруживается Его присутствие. Тут же вся суть черного "Квадрата"» [49, с. 100]. «Суть соприкосновения с иконой состоит в том, чтобы за пределами видимого мира узреть черты того, что невидимо» [1, с. 42], — подытоживает рассуждения об иконичности Ксана Бланк. В 1920 году Малевич написал о черном квадрате, что «в общежитии он получил еще значение» «как знак экономии» [5, с. 188]. «Экономия средств, к которой прибегает Толстой в портретах своих героев, не всегда находит выражение в супрематических образах, часто осуществляясь по принципу метанимии» [1, с. 39]. Проанализировав подобные портреты героев «Войны и мира», Ксана Бланк на этой ноте завершает исследование: «В супрематических экспериментах Малевич сократил арсенал художественных средств до примитивных геометрических форм и основных цветов палитры. Толстой пошел еще дальше. Его портретная техника свидетельствует о том, что движение в сторону экономии средств может достигать такого предела, за которым уже не существует форм и красок. Но чем глубже апофатический мрак, тем ярче в нем могут проступать черты образа, не доступные обычному зрению» [1, с. 42]. В унисон с Кандинским, который подчеркивал: «С внешней стороны черный цвет является наиболее беззвучной краской, на фоне которой всякая другая краска, даже меньше всего звучащая, звучит поэтому и сильнее и точнее» [29, с. 73]. Ощущение времениРоман «Война и мир» начинается с разговоров о Наполеоне на вечере в гостиной Анны Павловны Шерер в июле 1805 года [50, с. 3]. Во II главе первой части I тома там появляется «молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера» [50, с. 9]: «Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. <:..> Всем было весело смотреть на эту, полную здоровья и живости, хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение» [50, с. 10]. «Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочею сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван...» [50, с. 10] — читатель видит, что Толстой описывает признаки явно не первого месяца беременности (и это вполне укладывается в ткань повествования: выйдя замуж зимой, она скорее всего забеременела не позднее февраля): «И она весело развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже грудей опоясанное широкою лентой» [50, с. 11]. Тем удивительнее, что спустя восемь месяцев в VIII главе первой части II тома писатель четко фиксирует дату, когда начнутся роды, ставшие для Лизы Болконской роковыми: «— Ma bonne amie, — сказала маленькая княгиня утром 19-го марта после завтрака» [36, с. 35]. Как можно догадаться, Толстой прикровенно намекает на то, что модусы исторического времени, в котором начинается роман-эпопея, и времени психологического, вмещающего в себя рождение Николеньки, хоть и близки, но не тождественны. «Расширение пределов познания дает нам понятие времени...» — такую запись сделал Толстой в своем яснополянском дневнике 11 июня 1901 года [51, с. 103]. «Однажды я застал Малевича в библиотеке ленинградской Академии Наук углубленным в чтение. Поинтересовался, что он читает. Оказалось, роман А. Виноградова "Три цвета времени". Меня удивило, почему Малевич так им заинтересовался. Он объяснил: художник, который не чувствует цвета времени, остается духовным дальтоником на всю жизнь» [3, с. 271], — вспоминает Вячеслав Завалишин и затем излагает рассказ о том, что так же, как падающее яблоко на Ньютона, на молодого Малевича подействовала композиция Тулуз-Лотрека, на которой художнику удалось передать и темп гребли, и скорость движения лодки: «Пусть это только легенда, но она позволяет понять смысл новаторских исканий Малевича. А смысл этот в том, что Малевич был охотником за движением, за скоростью. Ведь и на подступах к супрематизму Малевич напряженно искал способы передачи движения и скорости живописными графическими методами» [3, с. 274]. Возможно, один из таких первых опытов Малевича сокрыт в нижнем, супрематическом слое кубофутуристической картины 1913—1914 годов «Композиция с роялем» (частное собрание). Если сравнить его с рисунком Давида Бурлюка из книги «Садок Судей II» [52, с. 51] (украшавшим и афишу футуристических постановок в Петербурге 2—5 декабря 1913 года [53, с. 36]), помещенным на четвертой странице обложки либретто оперы-мистерии «Победа над Солнцем» [54], в декорациях и костюмах к которой Малевич впервые обратился к абстрактным геометрическим формам, то не сложно увидеть то же самое и в том же месте изображение идущего человека при помощи треугольников. Однако способ передачи движения теперь принципиально иной: разложенный метроном с перевернутым основанием в форме трапеции. «Лопаточка», положение которой на стержне метронома задает ритм, впоследствии появляется на многих супрематических работах Малевича. На картине 1915 года «Живописный реализм футболиста» (Городской музей, Амстердам) (ил. 12) изображение сути метронома остается тем же, меняются только углы и пропорции. Эта картина имеет второе авторское название — то же самое, что у «Живописного реализма мальчика с ранцем»: «Красочные массы в четвертом измерении». «Если у нас образуется четвертая единица мышления, — писал о четвертом измерении русский математик и мистик Петр Демьянович Успенский, — мы увидим или почувствуем себя в пространстве не трех, а четырех измерений, а в окружающих нас предметах и в наших собственных телах окажутся общие свойства четвертого измерения, которых мы раньше не замечали — или считали индивидуальными свойствами предметов (или их движением)» [55, с. 78].

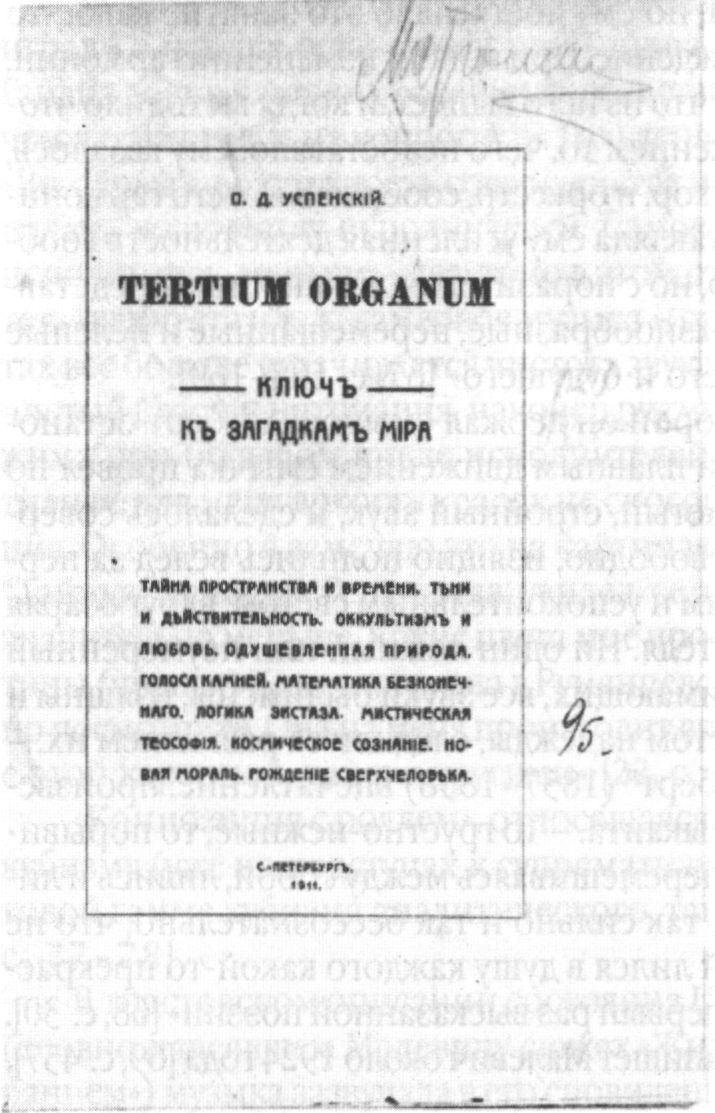

На картине 1915 года «Живописные массы в движении» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) все земное остается внизу, под черной «кочергой», а над земной зеленой горизонтальной полоской открывается космическая беспредельность с доминирующей желтой трапецией метронома. «Лопаточка» на стержне становится ненужной. «И клялся ... что времени уже не будет» — эти слова из Апокалипсиса П.Д. Успенский поставил эпиграфом к «Tertium Organum». «Время только в этой форме жизни, поэтому при переходе в иную форму жизни, не может быть вопроса о времени, и слова: будущее и прошедшее не имеют смысла, — записал Толстой 30 июня 1901 года. — Время есть то, что ограничивает меня, отделяя меня от различных форм жизни, в которых я был или буду» [51, с. 103—104]. В карандашном рисунке Малевича 1915 года «Ощущение времени» (Культурный фонд «Центр Харджиева-Чаги», Амстердам) трапеция уже исчезает, а «лопаточка» делится стержнем на неравные части. Время ведь неоднородно в нашем ощущении — оно то сжимается, убыстряется, то, наоборот, растягивается и его ход для нас как бы замедляется [56, с. 73—74, 85—86]. «Задумался хорошо, свежо, снова о том, что такое время. И всем существом почувствовал его реальность или, по крайней мере, реальности того, на чем оно основано. Основано оно на движении жизни, на процессе расширения пределов, к<оторое> не переставая происходит в человеке. Пускай само время — категория мышления, но без движения жизни его бы не было. Время есть отношение движения своей жизни к движению других существ. Не от того ли оно идет медленно в начале жизни и быстро в конце, что расширение пределов совершается все с увеличивающейся и увеличивающейся быстротой? Мера скорости — в сознании расширения, — записал Толстой свои раздумья о сущности времени 8 февраля 1901 года. — Быстрота расширения подобна падению — обратно пропорц<иональна> квадр<ату> расстояний от смерти» [51, с. 88—89]. В июле 1903 года он сказал А.Б. Гольденвейзеру: «О нереальности времени есть прекрасная сказка в "Тысяче и одной ночи", как кого-то посадили в ванну, он окунулся с головой и увидал длинную историю с самыми сложными приключениями, а потом, когда он поднял голову из воды, оказалось, что он только раз окунулся» [22, с. 127]. А в октябре 1908 года Толстой подвел итог рассуждениям об условности понятий пространства и времени: «Я давно уже много раз старался уяснить себе это, но все не удается. Приходишь к нелепости: начало и конец времени — предел пространства. Вся эта нелепость происходит от того, что мы эти рассуждения прилагаем к миру материальному, который вне форм пространства и времени немыслим; а в приложении к духовной области этой нелепости нет, и ясно сознаешь, что пространство и время — только формы нашего мышления» [22, с. 260]. Визуализация алогизмаГоворя о том, что толстовские герои видят мир подобно тому, как его видели художники супрематисты, хотя Толстой и Малевич принадлежат к абсолютно разным направлениям искусства, Ксана Бланк добавляет: «Между тем супрематические визуальные образы у Толстого не более неожиданны, чем его вербальные эксперименты, выходящие за рамки литературных конвенций своего времени» [1, с. 35—36]. «И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой-то тихий шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: "И пити-пити-пити" и потом "и ти-ти" и опять "и пити-пити-пити" и опять "и ти-ти", — описывает Толстой наложение разных реальностей бытия в сознании умирающего Андрея Болконского. — ...Князь Андрей видел урывками и красный окруженный свет свечки и слышал шуршанье тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушке и на лице его. И всякий раз, как муха прикасалась к его лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но кроме этого было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его. "Но может быть это моя рубашка на столе", — думал князь Андрей, — а это мои ноги, а это дверь, но отчего же все тянется и выдвигается и пити-пити-пити и ти-ти — и пити-пити-пити... — "Довольно, перестань пожалуйста, оставь", — тяжело просил кого-то князь Андрей» [57, с. 383]. «И пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити — бум, ударилась муха... И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что-то происходило особенное» [57, с. 384]. «Это изображение полусна и полупробуждения, попеременного перехода из горячечного бреда в состояние правильного сознания до того прекрасно, до того глубоко и правдиво, что я не нахожу слов для выражения моего изумления! — восклицает Константин Леонтьев в "критическом этюде", написанном в 1890 году в Оптиной пустыни, но тут же продолжает: — Изо всей этой удивительной страницы я бы выбросил только одно — это опять попытку неудачного и натянутого звукоподражания: "и пити-пити-пити — и ти-ти..." Признаюсь, я даже понять не могу, что это такое. Муха ли большая в самом деле бьется о потолок избы, или это потребность больного повторять одно и тоже бессмысленное слово?.. Это непонятное, эстетически не связанное "пити-пити — и ти-ти", — по-моему, просто ужасно... Однажды мне пришлось читать громко "Войну и мир" двум очень молодым, но умным и развитым мужу и жене из крестьян; я это место (и все подобные ему) пропускал. Мне было неловко и стыдно перед ними в этих местах за автора и за произведение...» [58, с. 41—42]. Борис Берман, возражая философу и критику, убедительно показывает: «пити-пити» — не просто штрих, которого могло и не быть и который можно выбросить. Более того, бред князя Андрея специально и создан Толстым ради этих самых «эстетически не связанных» звуков. Об этом свидетельствует конспект сцены в Мытищах, написанный Толстым под рубрикой «Важное к 5-му тому»: «Кн<язя> Андрея внесли, долго укладывали, уложили, Тимохин. Он б<ыл> без памяти все время, теперь очнулся. Красная горит одна свеча, мухи сонные, тараканы. Пититити. Муха. Что откры<-лось>, да: любовь христианства вспыхнула фактом и по чувству строит учение. Кто учил? Бог, не может не быть. Приложение. Обратн<ый> учению факт — непрощение, что бы я дал — мухи, красная свечка, пититипити... и скрип и шаги» [59, с. 50]. «Как видите, здесь только самое важное, и из всего бреда только "питипититити"... Если это и "звукоподражание", то, конечно, не мухе, которая такие тонкие шепчущие звуки издавать не может, а музыке сфер небесных. Толстой так и пишет — музыка» [38, с. 110]: «Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самою серединой, воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательно держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все-таки завалилось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки» [57, с. 383]. Ксана Бланк по поводу негодования Константина Леонтьева резюмирует: «Догадаться о том, какие еще подобные места Леонтьев пропускал при чтении "Войны и мира" крестьянам, не так уж сложно. "Эстетически бестактно и ни с чем предыдущим и последующим не связано" Наташино слово Мадагаскар, которое Шкловский сравнил с заумью, слово сопрягать, которое чудится Пьеру во сне, а также все те внутренние монологи героев Толстого, которые предвосхищают модернистский поток сознания» [1, с. 36]. Заметим, что, по воспоминаниям Вячеслава Завалишина, Малевич не считал Алексея Крученых, как и Велимира Хлебникова, первоизобретателями зауми [3, с. 282]. Малевич говорил ученикам, что заумные поэты авангарда вышли из поразившего его стихотворения Иннокентия Анненского «Колоколы» [3, с. 283]. (Стихотворение «Колокольчики», в котором колокольчик в зимнюю ночь рассказывает путнику свадебную историю, повторяя шесть раз «Колоколы-балаболы», датировано 30 марта 1906.) На обороте картины 1913 года «Дама у рояля» (Красноярская художественная галерея) Малевич пишет: «Заумная картина». Подобная авторская надпись есть и на обороте другой картины 1913 года — «Корова и скрипка» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург): «Аллогическое сопоставление двух форм "скрипка и корова" как момент борьбы с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предразсудком» [16, с. 320]. Еще одна картина Малевича на музыкальную тему — вышеупомянутая «Композиция с роялем» — удивляет своим «алогичным роялем»: клавиатура изображена там, где должно быть округлое окончание крышки, которое парадоксальным образом продолжается за клавиатурой — оно обозначено неоконченным контуром. Развернутое обоснование алогизма можно найти в учении Успенского: «Результаты мистического опыта совершенно нелогичны с нашей обычной точки зрения. Они мета-логичны. Т. е. к ним вполне применим Tertium Organum, который и является ключом к мистическому опыту. Последнее особенно важно — нелогичность данных мистического опыта заставляла науку отвергать их. Теперь мы установили, что нелогичность, с нашей точки зрения, есть необходимое условие потустороннего или ноуменального мира. Это не значит, что все, что нелогично, принадлежит к тому миру, но безусловно значит, что все, что принадлежит к тому миру, нелогично с нашей точки зрения» [55, с. 198—199]. «И философы, и богословы, и ученые, и сами художники нередко повторяли мысль о том, что в общем процессе познания сущего искусству принадлежит эвристическая роль, что оно о многом догадывалось раньше, чем философия и наука, хотя свое знание оно сообщает человечеству в иных формах, пренебрегая подчас логическими нормами», — отмечает Д.В. Сарабьянов [60, с. 13]. «Высшая логика существовала раньше, чем была формулирована дедуктивная и индуктивная логика. Высшую логику можно назвать интуитивной логикой, логикой бесконечности, логикой экстаза, — подводил читателя П.Д. Успенский к объяснению названия своей книги. — Я назвал систему этой высшей логики "Tertium Organum", потому что для нас это третье орудие мысли, после Аристотеля и Бэкона. Первым был Organon, вторым Novum Organum. Человек, владеющий этим орудием, может без страха раскрыть двери мира причин. Аксиомы, которые заключает в себе "Tertium Organum", не могут быть формулированы на нашем языке. Если их все-таки пытаться формулировать, они будут производить впечатление абсурдов» [55, с. 183—184]. «Малевич считал заумную поэзию родной сестрой абстракционизма, — свидетельствует Вячеслав Завалишин и высказывает свое суждение: — Малевич был как бы соавтором художников, музыкантов и поэтов, с которыми он работал» [3, с. 283]. Йозеф Киблицкий полагает, что в полной мере таковое соавторство было реализовано в работе над оперой-мистерией «Победа над Солнцем»: «Именно тогда Малевич стал не только художником, которому отводилась роль изготовителя костюмов и декораций, но и полноправным соавтором текста, музыки и света» [53, с. 39] — По замыслу авторов оперы-мистерии образ Солнца олицетворял отжившую земную логику, которую необходимо преодолеть и победить [53, с. 37]. Дмитрий Сергеевич Мережковский в своем анализе творчества Толстого и Достоевского не совсем обычным сравнением помогает понять, почему проницательность Толстого превосходила земную логику как самого писателя, так и его излюбленных героев — не столько умных, сколько «умствующих»: «О музе Л. Толстого можно бы сказать то, что говорит однажды Пьер Безухов о Наташе. — Умна она? — спросила княжна Марья. Пьер задумался. — Я думаю, нет, — сказал он, — а впрочем, да. Она не удостаивает быть умною... Да нет, она обворожительна, и больше ничего [36, с. 309]. Обворожительность толстовской музы заключается именно в том, что она как будто "не удостаивает быть умною", что с нею иногда забываешь вовсе о человеческом уме, помнишь только о мудрости дочеловеческой, о мудрости птиц небесных, лилий полевых» [61, с. 111]. Беспредметные состояния«Льва Николаевича всегда очень интересует вопрос о духовной жизни человека во время сна», — записал А.Б. Гольденвейзер 21 марта 1903 года и привел слова Толстого: «Во сне иногда плачешь, радуешься, умиляешься, а проснешься, припомнишь сон — не понимаешь, чего было плакать, умиляться, радоваться? Я объясняю себе это так: у нас, кроме радости, умиления и огорчения по поводу определенных событий, бывают еще состояния радости, умиления, восторга, печали. В таких состояниях нам часто достаточно ничтожного повода, чтобы прийти в восторг, умилиться и т. д. Во сне же, когда сознание работает не так последовательно и логично, самое это состояние сказывается соответствующим чувством, часто без всякого внешнего повода» [22, с. 124—125]. «Но может быть, эти беспредметные состояния, раз они особенно ярко проявляются в снах, и есть, по существу, сновиденной природы, а подобные им необычные, редкие, странные состояния в яви и есть сны наяву, — заметил в своем исследовании Иосиф Эйгес. — Тогда музыка, как выражение "общих чувств", есть своеобразный сон наяву и, значит, музыка, во всяком случае, не входит в сферу чувств, как переживаний нашего обычного бодрственного сознания» [62, с. 305]. Свои соображения о музыке Толстой высказал еще в третьей редакции 10-й главы романа «Детство» (1852): «Музыка не действует ни на ум, ни на воображение. В то время, как я слушаю музыку, я ни об чем не думаю и ничего не воображаю, но какое-то странное сладостное чувство до такой степени наполняет мою душу, что я теряю сознание своего существования, и это чувство — воспоминание. Но воспоминание чего? Хотя ощущение сильно, воспоминание неясно. Кажется, как будто вспоминаешь то, чего никогда не было. Основание того чувства, которое возбуждает в нас искусство, не есть ли воспоминание? Наслаждение, которое нам доставляет живопись и ваяние, не происходит ли из воспоминания образов? Чувство музыки не происходит ли из воспоминания о чувствах и переходах от одного чувства к другому?» [63, с. 182—183]. Сразу вспоминается «Война и мир»: «Знаешь, я думаю, — сказала Наташа шепотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Диммлер кончил и все сидел, слабо перебирая струны, видимо в нерешительности оставить, или начать что-нибудь новое, — что когда так вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довоспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете...» [36, с. 277]. «О музыке Лев Николаевич часто говорит, что не может найти подходящего определения ее, — записал А.Б. Гольденвейзер 16 июня 1903 года и добавил: — Как-то весной он сказал: "Музыка — это стенограмма чувства. Так трудно поддающиеся описанию словом чувства передаются непосредственно человеку в музыке, и в этом ее сила и значение"» [22, с. 160—161]. «Удивительно! Что такое музыка? — опять заговорил Толстой с А.Б. Гольденвейзером о загадочности музыки 16 августа 1909 года. — Почему одни звуковые сочетания радуют, волнуют, захватывают, а к другим относишься совершенно равнодушно? В других искусствах это понятнее. В живописи, в литературе всегда примешан элемент рассудочности, а тут ничего нет — сочетание звуков, а какая сила! Я думаю, что музыка — это наиболее яркое практическое доказательство духовности нашего существа» [22, с. 295—296]. Сергей Львович Толстой писал в своих воспоминаниях: «Я не встречал в своей жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец» [23, с. 392]. «Впечатление от его игры — одно из моих ярких детских впечатлений. Бывало, когда мы, дети, ложились спать, отец садился за фортепиано и играл до двенадцати или часа ночи, иногда в четыре руки с матерью, — описывал старший сын Толстого его увлечение музыкой в 70-х годах XIX века. — Помню первые сладостные впечатления от музыки, слышанной мною издалека, с верхнего этажа, где играл отец, — впечатления, смешанные с детскими грезами, переходившими понемногу в сон» [23, с. 399]. В зале на втором этаже дома Толстого в Ясной Поляне по сей день стоят два рояля с граммофоном над одним из них [64, с. 130—131]. Такое расположение музыкальных инструментов, сразу наводит на мысль о «Композиции с роялем» Малевича, где силуэты двух роялей с граммофоном изображены в той же конфигурации. «Композиция с роялем» может быть прочитана как своеобразный портрет музыканта, возможно Михаила Васильевича Матюшина [56, с. 76, 80]. Скошенные плоскости над грифом виолончели образуют его плечи, на картине-ребусе можно угадать и правую руку, сжимающую смычок. А круг с подобием китайской монады, который может быть истолкован как голова виолончелиста, очень похож на фронтальную проекцию граммофона как по форме, так и по цвету. В художественном отделе выставки 1909 года для устройства музея имени Л.Н. Толстого в Петербурге были представлены 18 фотографий «Ясная Поляна», снятых в августе 1908 года Карлом Карловичем Буллой [65, с. 80] — придворным фотографом, сделавшим в своем петербургском фотоателье в декабре 1913 года «алогические фотопортреты» создателей оперы-мистерии «Победа над Солнцем»: П.Н. Филонова, М.В. Матюшина, А.Е. Крученых и К.С. Малевича [66, с. 118]. Перевернув рисованные задники с изображением рояля, футуристы придали традиционной респектабельной сценографии пространства ателье алогичный характер. С одной стороны, «висящий» над Малевичем перевернутый рояль мог подсказать «сюжетную основу» его картины, с другой — в «Композиции с роялем» вполне возможен и «толстовский след». Своим правым верхним углом «алогичный рояль» заходит в черный квадрат (второй рояль, стоящий перпендикулярно первому), прикрытый левой рукой «кубофутуристического музыканта». Этот кусок черного квадрата на «Композиции с роялем», как и сам четырехугольный «алогичный рояль», вплотную подвел Малевича к скачку в полную беспредметность [56, с. 92]. 25 августа 1905 года А.Б. Гольденвейзер с женой по просьбе Толстого играли в четыре руки симфонии Гайдна. Толстой сказал, что симфонии Гайдна доставляют ему больше удовольствия на фортепиано в четыре руки, чем в оркестре, и на вопрос А.Б. Гольденвейзера, почему это так, ответил: «Во-первых, возможность совершенства исполнения обратно пропорциональна количеству исполнителей. Самое благоприятное условие — один исполнитель, меньше — два; трио в этом отношении лучше квартета, квартет — квинтета и т. д., камерная музыка — оркестра. При многих инструментах все больше утрачивается чистота звука, так как невозможен безусловно чистый строй и интонация, наконец ритмическая точность почти недостижима при большом числе исполнителей; вторая причина — моя субъективная: для меня яркость красок не способствует, а мешает силе впечатления. Особенно я замечаю это на картинах. Я помню, я давно знал и любил "Тайную вечерю" Ге, а когда увидел ее на выставке, впечатление было значительно меньше. Яркие цвета мне просто мешали. Есть копия этой картины (черная) Крамского, она в Румянцевском музее. Будете там, непременно посмотрите. Она на меня производит впечатление гораздо больше. И как с этой картиной, так и с другими» [22, с. 178]. «Композиция с роялем», относящаяся по своей сути к синтетическому кубизму (уже на подступах к супрематизму), написана в сдержанной цветовой гамме кубизма аналитического, тяготеющей к монохромности [56, с. 77—78]. В толстовском описании состояния Пети Ростова накануне сражения (словно навеявшем Малевичу сюжет «Живописного реализма мальчика с ранцем») музыка зазвучала в его сновидении «как непосредственное проявление музыкально-творческого инстинкта» [62, с. 270]: «И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, также, как и Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы, — но лучше и чище чем скрипки и трубы, — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались, то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное» [30, с. 147]. Вслед за романом «Детство» Толстой пишет рассказ «Утро помещика» (1852—1856) с музыкальным эпизодом в конце: «Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колене, вяло дотронулась до клавишей. Вышел какой-то аккорд, другой, третий... Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовлены, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии, он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор, и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительною ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего» [67, с. 168—169]. «Вскинув волосы рукой, которой он держал смычок, Альберт остановился перед углом фортепьяно и плавным движением смычка провел по струнам. В комнате пронесся чистый, стройный звук, и сделалось совершенное молчание. Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным светом, вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их, — опишет Толстой в рассказе "Альберт" (1857—1858) впечатление, произведенное на слушателей игрой музыканта. — То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии» [68, с. 30]. «Цель музыки молчание», — напишет Малевич около 1924 года [69, с. 457]. Видимое и сокровенноеИмя Льва Николаевича Толстого в текстах Малевича встречается очень редко. Например, в статье «Вопросы», где он сообщает о непонимании слушателями его лекции 25 февраля 1917 года о кубизме, футуризме и супрематизме: «Мне казалось, что собранные материалы наглядных рисунков в процессе развития идеи будут достаточны. Но в конце лекции получилось то, что сказал Крученых в своей сатире "Чорт и Речетворцы". Толстой, учивший полсотни лет своих земляков, разъяснял свою идею; земляки, выслушав внимательно его, в конце концов сказали: "А на чаек бы с Вашей милости". Так и здесь, в конце лекции спросили: "А что означает плоскость?"» [69, с. 63—64]. Этот же пример Малевич повторяет в статье «Цветопись» [69, с. 69].

Однако не намного чаще Малевич упоминает Петра Демьяновича Успенского, хотя художник и композитор Михаил Васильевич Матюшин, ставший в 1913—1916 годах ближайшим сподвижником родоначальника супрематизма, был лично знаком с Успенским и являлся горячим сторонником его учения [70, с. 87] (ил. 13 [71, s. 216, 231]). «Был ли знаком К. Малевич с трудами П. Успенского? Бесспорно, да, — пишет Ольга Шихирева, замечая, что в последние годы эта проблема неоднократно освещалась зарубежными исследователями, в первую очередь Ш. Дуглас, Дж. Э. Боултом, Р. Липсей. — Относительно Малевича можно сказать, что его теории и практика дают повод многочисленным аналогиям с воззрениями П. Успенского: это и стремление создать универсальную художественную систему, которое сродни идее "объективного искусства", и вытекающее из этого понятие "экономии", и попытки пластического выражения бесконечности пространства и времени и многое другое» [42, с. 24—25]. «Малевич почти никогда не проговаривался об источниках влияния на теорию и практику своего творчества. Это и понятно, ведь в творимый им миф собственной личности не укладывался образ внимательного ученика и увлеченного последователя. Максимально завуалировав степень своей восприимчивости к современному искусству и философии, Малевич, напротив, постоянно подчеркивал уникальность и независимость супрематизма как эстетической теории и живописной системы. В сущности, он был прав. В конце концов сила его дарования действительно перекрывала чужие влияния: Малевич перешагивал через них и стремительно двигался дальше», — констатирует Татьяна Горячева [72, с. 49]. Петр Нерадовский, описывая свое общение с Толстым в 1895 году, вспоминал: «В этот период от Льва Николаевича часто можно было слышать о значении искренности в искусстве. В своих критических замечаниях он особенно подчеркивал это. Помню, как он доказывал, что только проявление искреннего чувства в искусстве дорого» [20, с. 258]. В программном манифесте Малевича «От кубизма и футуризма к супрематизму», написанном двадцать лет спустя, можно усмотреть скрытую полемику с Толстым: «Только тупые и бессильные художники прикрывают свое искусство искренностью. В искусстве нужна истина, но не искренность» [5, с. 35].

В начале 1930-х годов в Немчиновке Казимир Северинович сфотографировался «под Толстого» — в рубахе, подпоясанной бечевкой, босиком, в характерной толстовской позе (с пальцами, засунутыми за пояс) и с не характерной для Малевича мимикой — по мнению Ирины Анатольевны Вакар, пародирующей суровость «великого старца» (ил. 14). Льва Толстого очень почитали в семье второй жены Малевича Софьи Михайловны Рафалович (1889 или 1892—1925), и можно предположить, что пародирование Малевичем Толстого было спровоцировано этим культом. Любовь и преданность Софьи Михайловны (Малевич познакомился с ней около 1910 года), сближение с ее семьей становится для художника настоящей опорой. Михаил Фердинандович Рафалович, его жена Мария Сергеевна, их дочери и сыновья представлялись Малевичу необычными, интересными людьми, достойными стать персонажами современного романа. («...Много раз вспоминал писателей, которые многое потеряли, что не были знакомы со мной, ибо через меня могли видеть всю фамилию Рафаловичей, которая достойна пера Достоевского, — писал Малевич 31 августа 1933 года поэту Григорию Николаевичу Петникову из Немчиновки. — Описание как самой природы, так каждого члена семьи Р<афаловичей> было бы благодарными этюдами для большого романа» [70, с. 245].) Малевич усиленно приглашал своих друзей к Рафаловичам в Немчиновку и Кунцево: существует снимок, где Малевич, Татлин и Клюй позируют перед аппаратом рядом с Евгением Михайловичем и сестрами Натальей, Марией и Софьей (ил. 15). М.Ф. Рафалович был заведующим хозяйством в известной в начале XX века психиатрической больнице в подмосковном селе Мещерское. Эту больницу в свое время посетил Толстой. Снимок, на котором Михаил Фердинандович торопливо следует за величественно движущимся Львом Николаевичем, хранился как реликвия; вместе со снимком хранился и фотографический портрет-открытка писателя. Несмотря на расхождение во вкусах, Малевич уживался с Рафаловичами в течение многих лет: «Все они были далеки от нового искусства (Василий и Нелли, например, недоумевали по поводу абстрактного «Мальчика с ранцем»), но оставались терпимы к странному художнику и, может быть, даже любили его» [12, с. 8, 36, 450, 485, 586—587]. Дочь Василия Михайловича и Нелли Гавриловны Евгения Васильевна Полуэктова (урожденная Рафалович, 1917—1986) — племянница Софьи Михайловны Рафалович, рассказывая об отношениях Малевича с родителями, вспоминала: «Говорили о том, как К<азимир> С<еверинович> М<алевич> при них рисовал одну из своих картин — "Мальчик Андрюша в серой шинели и в красной шапочке с черным ранцем идет в гимназию". Эта картина состояла из двух прямоугольников и круга». В примечании Ирина Анатольевна Вакар и Татьяна Николаевна Михиенко, делая поправку на ошибки памяти, отождествляют ее с изображением черного и красного квадратов на белом фоне — «Живописным реализмом мальчика с ранцем в 4-м измерении» [12, с. 38].