|

|

ПостсупрематизмВ конце 1910-х годов Малевич оставил живопись, полагая, что она, разработав супрематический проект, исполнила свое предназначение и должна исчезнуть. Пережив разгром Гинхука, подвергнувшись унижению и запугиванию после триумфальной зарубежной поездки, художник оказался в чрезвычайно тяжелой жизненной и общественной ситуации. И тут живопись словно пришла ему на помощь, великодушно даруя духовную опору. Поразительно то, что беспредметник Малевич обратился к фигуративному искусству — но фигуративность эта была мощно преображена его супрематическим опытом. Последовательность и время написания полотен, появившихся после 1927 года, и по сей день недостаточно прояснены: чаще всего исследователи фиксируют нижнюю и верхнюю рамки, 1928—1932 годы, поскольку нет достоверных вех, закрепляющих хронологию их создания. Трудности возникают еще и потому, что Малевич, руководствуясь разного рода соображениями, на многих работах сознательно ставил ранние даты.

Долгое время почти все его картины с крестьянскими сюжетами относили к предсупрематическому периоду — так хотел сам живописец, проставляя на оборотах холстов даты: 1909, 1910. Постепенно исследователи пришли к выводу, что в творчестве Малевича существовало два цикла полотен на крестьянскую тему, ранний и поздний, досупрематический и постсупрематический. Поздние картины были исполнены в конце 1920-х годов; при дальнейших исследованиях даты, надо думать, приобретут большую конкретность. В этих холстах Малевич часто использовал мотивы и сюжеты первого крестьянского периода начала 1910-х годов — иногда он буквально повторял раннюю композицию, например, в полотне Жница (ГРМ), иногда откровенно отмечал: «Мотив 1909» (надпись на обороте полотна На сенокосе, около 1928, ГТГ).

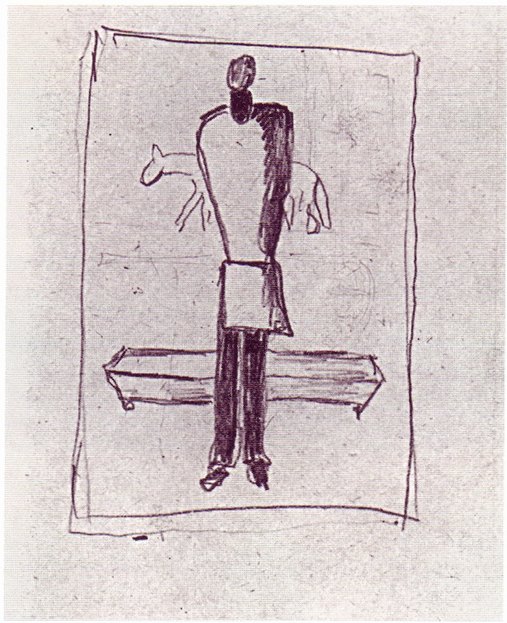

Картина На жатву (Марфа и Ванька) датирована на обороте 1909—1910 годами; тематически она соответствует утерянной работе В поле, показанной на выставке «Союза молодежи» в 1911—1912 годах. Однако сохранился рисунок, аналогичный ранней картине. Как ясно из сопоставления двух произведений, трактовка фигур и трактовка пейзажа весьма различаются в досупрематических и постсупрематических крестьянских жанрах. В поздних работах появился горизонт, пространство обрело ясно членимое развитие, закрепленное геометрически-декоративной разработкой полосатой земли. Фигуры, скроенные из неких выгнутых жестких плоскостей, своими цветовыми сопоставлениями напоминают о локальной раскраске супрематических геометрических элементов.

На подрамнике полотна Девушки в поле (ГРМ) помещена весьма красноречивая авторская надпись: «Девушки в поле» 1912 г. № 26 «Супранатурализм». Малевич сочинил новый термин, объединив две дефиниции, «супрематизм» и «натурализм», то есть уже терминологическим определением хотел внушить мысль о сращении геометрического, абстрактного начала и фигуративно-изобразительного. Дата же, «1912 г.», опрокидывала возникновение «супранатурализма» в прошлое, делала его истоком, предтечей супрематизма. Мастер мистифицировал зрителя, знатоков, историков, конструируя свою биографию так, как считал логически убедительным. Меж тем, и сам термин, и картина возникли после 1927 года — скорее всего, при подготовке третьей персональной выставки Малевича.

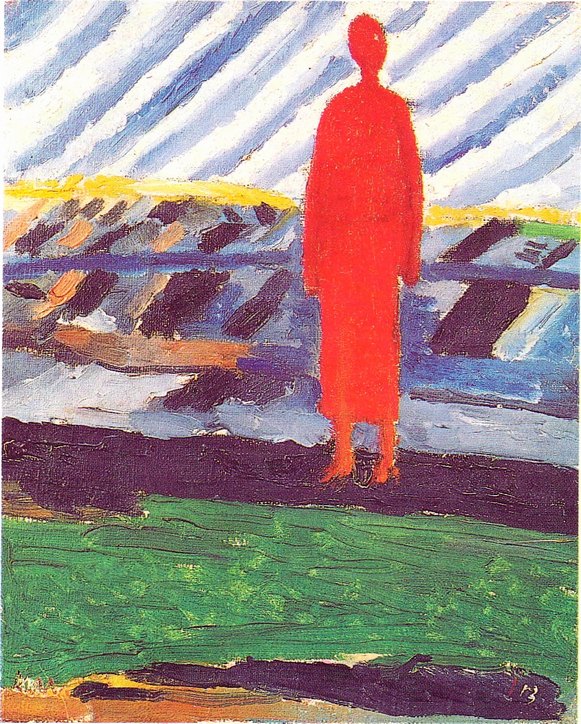

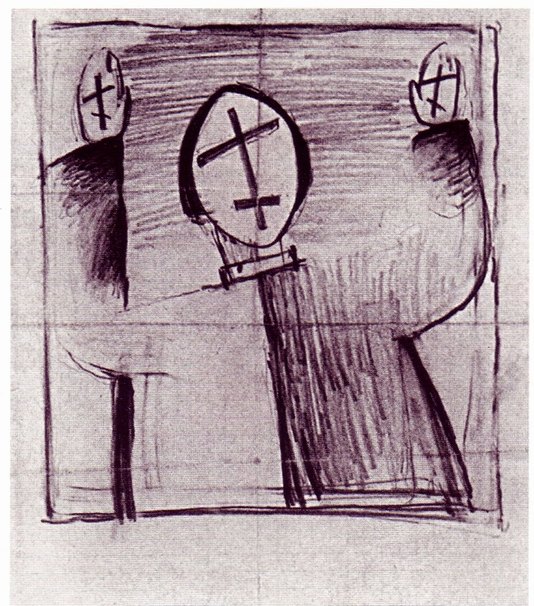

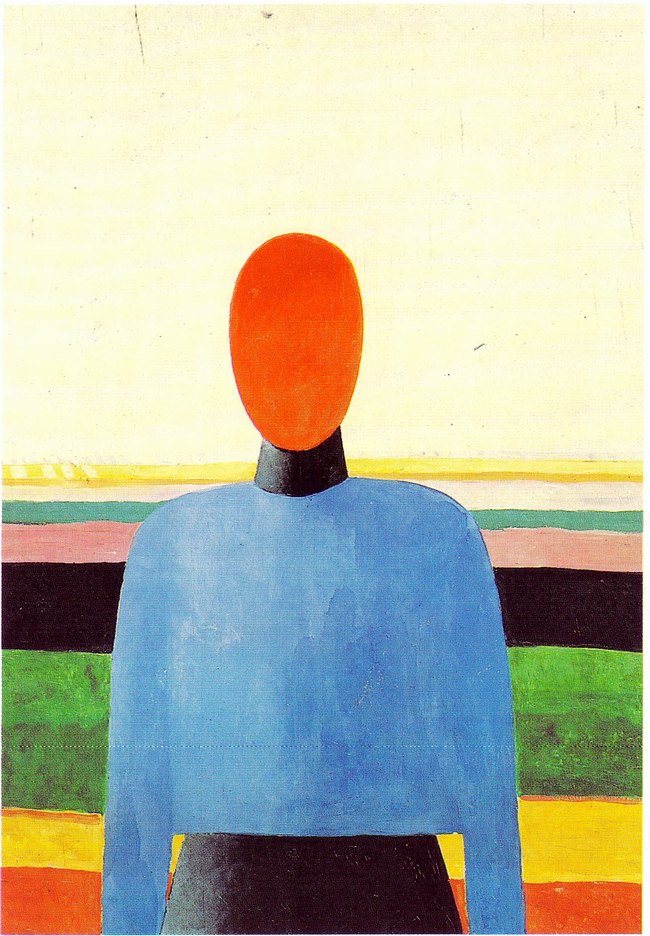

В картине Две мужских фигуры, с авторской датировкой на обороте холста «1913», Малевич продолжал разрабатывать композиционный прием, использованный во многих постсупрематических полотнах. Два персонажа полностью тождественны друг другу — одинаков жест прижатых к туловищу рук, одинакова одежда, одинаковы бороды. Разница между мужиками заключалась лишь в разной длине рубах, разной окраске одеяний и бород, чуть-чуть ином положении ног. «Я понял крестьян через икону», — признавался художник в воспоминаниях. В картине Голова крестьянина, синтезирующей клюновские портреты и крестьянский жанр с сакральными изображениями, Малевич поместил суровый лик на фоне фриза из фигур крестьянок и ленточных плоскостей деревенского пейзажа. Перед зрителем предстает постсупрематическая «икона» — она не скрывает своего родства с каноническими изображениями почитаемых святых и Вседержителя: напряженность, грозность лика крестьянина вызывает в памяти образ гневного Спаса ярое око. Тревожный диссонанс вносят проносящиеся на фоне чернополосного неба самолеты, создавая многомерность истолкования картины: по одной из трактовок, увязывающей этот мотив с давними футуристическими пристрастиями Малевича (изображение летящих аэропланов встречалось уже на эскизах костюмов для оперы Победа над Солнцем), это признак цивилизации, признак технического века, противостоящего традиционной деревенской культуре. Образы крестьянской жизни, образы сельского труда, воплощенные художником в конце 1920-х годов, при общности тем и сюжетов с холстами начала 1910-х годов отличаются от них пронзительной нотой драматизма, о котором Малевичу и в голову не приходило помышлять ранее. Одной из наиболее заметных черт его постсупрематической живописи стала безликость людей; вместо лиц и голов их корпуса увенчаны красными, черными, белыми овалами. Многие из зарубежных исследователей считают, что в фигурах позднего крестьянского цикла представлены оболваненные, безглазые обитатели тоталитарного социалистического рая. Однако непредвзятое отношение к Малевичу позволяет видеть другое: неподдельный трагизм и отчаяние исходят от этих безлицых фигур, но, вместе с тем, они исполнены какого-то отстраненного величия и героизма, находившегося в разительном контрасте с фальшивым героизмом казенных персонажей советской мифологии — Рабочим, Крестьянкой, Колхозником, Спортсменом.

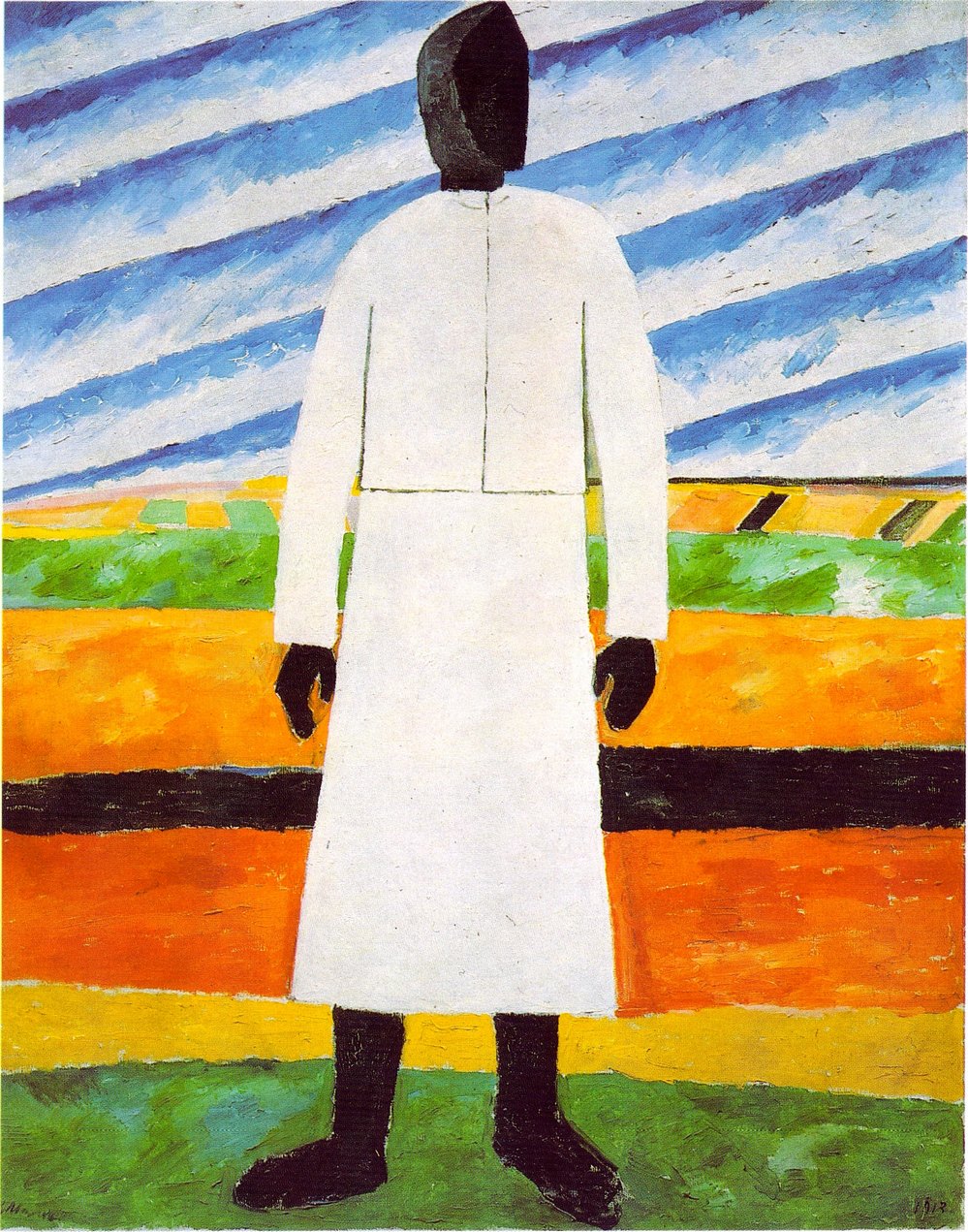

Поздние крестьянские «парадные портреты» представляют мужские и женские фигуры, выдвинутые на первый план в иератически-застылых позах. В картинах со схематически отвлеченными фигурами, размещенными на декоративно-ритмизированных фонах, главную роль, как и в супрематизме, играют форма и цвет, но экспрессивная образность придает постсупрематическому крестьянскому жанру другое, жизненно-эмоциональное наполнение. В холсте Крестьянин в поле четкая симметрия, строгость горизонтальных и диагональных линий усиливают своей геометрической регулярностью состояние оцепенения, беспросветной неподвижности, исходящие от фигуры крестьянина с беспомощно опущенными руками. Его лицо при всей гротескности и условности черт несет трагический отсвет, оно словно застыло в мучительной гримасе недоумения. Дух картины, ее образный строй внутренне увязаны с той безысходной общественной атмосферой, которую не мог не ощущать художник — на его глазах происходило неумолимое истребление органичной деревенской жизни, которой он всегда восхищался.

Зловещий траурный цвет, в который окрашены руки, ноги, голова Крестьянки, придает ее образу характер скорбного символа. Контрастное сочетание черного лика с белым цветом одежды напоминает о фундаментальном цветовом принципе Черного квадрата — женский образ приобретает некий метафизический смысл. Диагональные полосы грозного неба словно подчиняют своей динамике позу женщины, повернувшей голову на безрадостный зов судьбы.

Малевич, некогда характеризуя этапы своего творчества, увязывал их с обращением к тому или иному жанру, причем развитие это представлял идущим «от деревни к городу». Как мы помним, «трудовым жанром» он обозначил ранние сцены крестьянской жизни, затем отметил приближение к «пригородному» жанру — на этих полотнах времяпрепровождение людей определялось заботами и утехами дачной жизни. В поздний период, реконструируя собственный путь, живописец создал реплики произведений пригородного жанра, сместив их даты на ранние годы. К примеру, холст Плотник, а также близкий к нему Дачник (на обороте: «1909—1910 г.») еще недавно датировались концом девятисотых годов — ныне же окончательно выяснена их принадлежность к поздней живописи Малевича.

В другом обширном цикле постсупрематических картин художник проводил эксперименты с отвлеченно-фигуративными изображениями. Так, на обороте полотна Торс. Первообразование нового образа кроме собственного названия он обозначил: «проблема (цвет и форма) и содержание». Слова эти свидетельствуют об осознанной живописно-пластической идее: целью своей Малевич видел создание очищенной пластической формулы, «супрематизма в контуре человеческой фигуры».

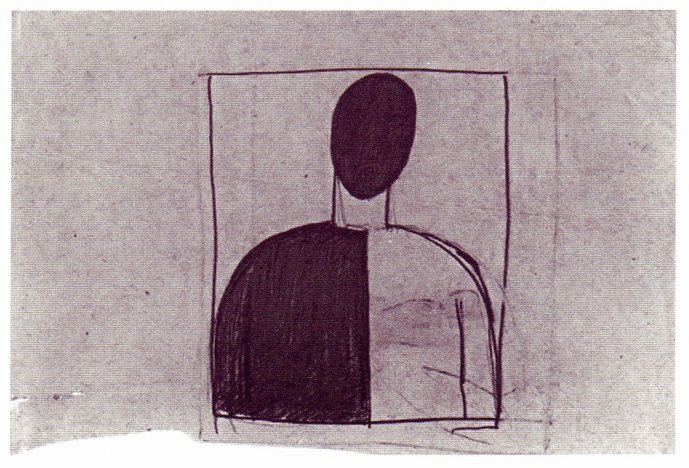

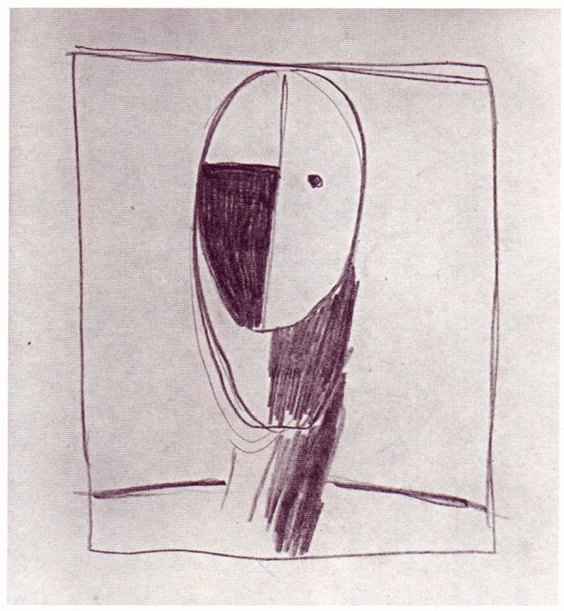

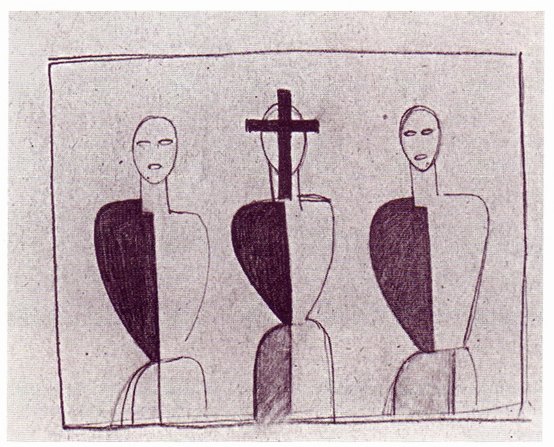

Немалое число постсупрематических изображений построено на сложном гармоническом взаимоотношении двух половин одного целого. Этот мотив намечается во многих полотнах второго крестьянского цикла, однако полностью реализовался в плоскостных женских Торсах и Портретах. Здесь фигуры разделены по вертикальной оси на две части, их асимметрия порождает живописно-графический контрапункт. Уравновешенность частей при подчеркнутом сохранении контрастной двусоставности художник возвел в ранг пластического канона, создав блистательные вариации этой темы в разных полотнах.

В Женском торсе он воплотил совершенную в своем роде формулу, строгой выверенностью линий, плоскостей, овалов сконструировав безупречный женский облик. В идеальной постсупрематической героине отдаленным эхом звучит «белый супрематизм»: светлая половина фигуры едва проступает на белом фоне, однако ее невесомость каким-то непостижимым образом уравновешена плотной яркой цветностью другой части. Этот впечатляющий контраст двух неслиянных и нераздельных половин единого целого порождает глубинные отклики на разных уровнях восприятия, от чувственно-поэтического до нравственно-философского.

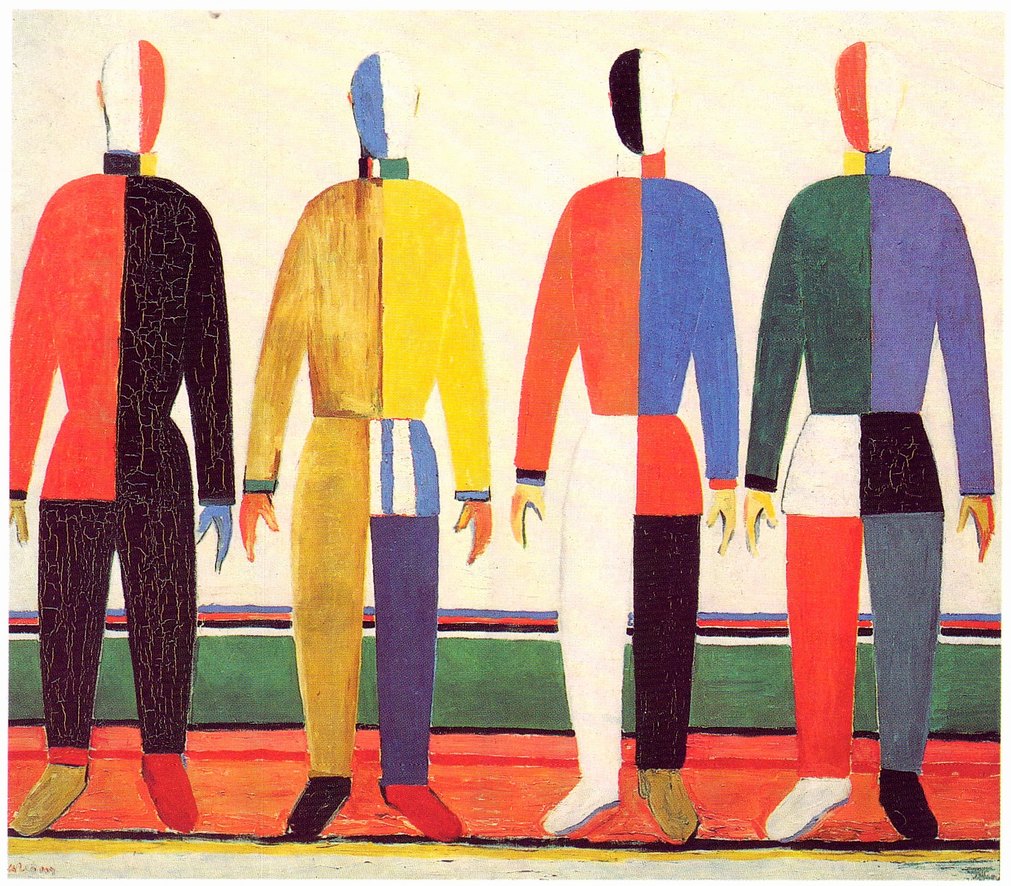

Столь же многозначную трактовку вызывает монументальная композиция Спортсмены. Четверо мужчин, мерно выстроенных в ряд на полосатом поземе, являют собою, по сути, одну и ту же двухчастную фигуру, по-разному расцвеченную и повторенную четырежды. Формальные, композиционно-цветовые и ритмические принципы картины в истоках своих увязаны с иконографией Четырех святителей — Малевич словно перелагал на язык обобщенно-геометризированной живописи пластические каноны древнерусских икон. Вместе с тем, некий апокалиптический оттенок видится в том, что безлицые силуэтные фигуры напоминают человеческие мишени, ждущие выстрелов.

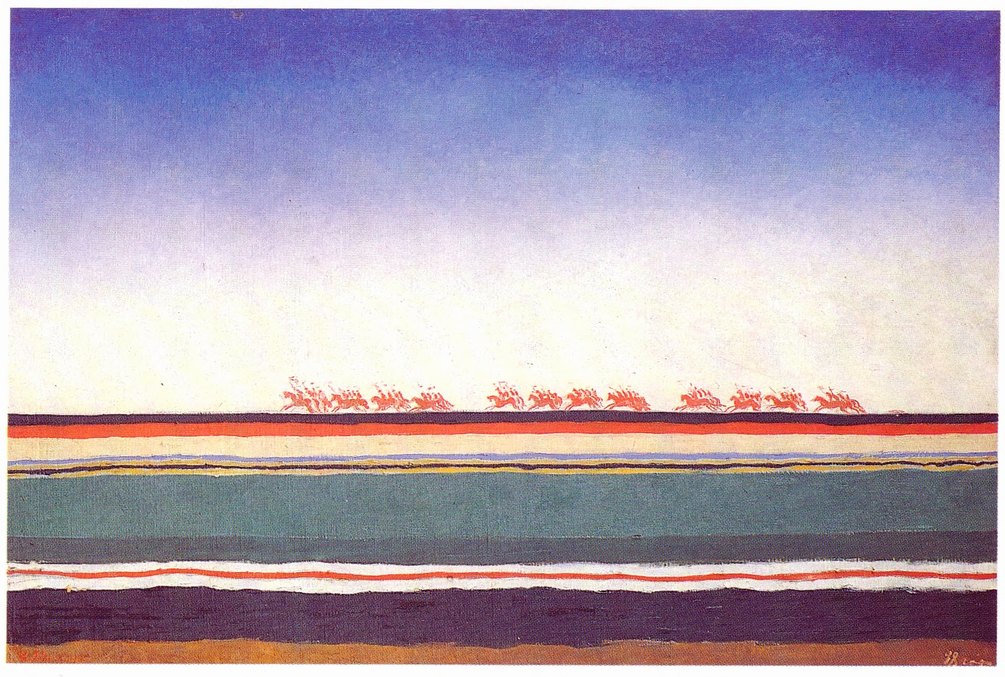

Долгое время Красная конница была единственной работой опального художника, признанной официальной историей советского искусства. Этому способствовало ее правоверное название, звучавшее, казалось бы, в унисон с общепринятым восхвалением революции и Красной армии. Малевич преднамеренно закрепил этот пласт толкований датой «18 год» в правом углу холста и в надписи на обороте: «Скачет красная конница / из октябрьской столицы / на защиту советской границы».

Меж тем, это едва ли не одна из самых опустошенно-трагических работ художника, и ее пафос, пафос антиутопии, далек от прославления реалий советской жизни. Она входит в цикл поздних произведений, наполненных странноватой экспрессией и бесцельным, на первый взгляд, динамизмом (Бегущий человек, Крестьянин с лошадью, обе — 1933, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, Париж). В живописном строе этих картин получили развитие невеселые размышления, что давно занимали Малевича — они откладывались в записях, не рассчитанных на посторонний взгляд, ибо слишком еретичны для советского человека были высказанные автором взгляды. «...Одни вожди звали к духовной жизни, другие — к материальным благам. Так, уверовавшие люди двинулись в путь, сначала медленным путем, потом при содействии науки, развившей технику передвижения, пошли скорее, потом бежали, <а теперь> едут и летят в надежде скорее достигнуть благой земли.

Прошли десятки тысяч лет, когда человек встал, поднялся и побежал, бежит, бежит и до сих пор. ...А желанного блага нет и нет, мало того, все знамена в пути своем меняются, как верстовые столбы, на которых написаны и версты, и исчислено время достижения благого постоялого двора, а оказывается, что за постоялым двором вновь идут столбы, обещающие хорошие гостиницы. Знамена меняются как портянки, и толку нет, ноги потные, пальцы стерты, мозоли нарощены. Движение человеческое в надежде получить благо напоминает собой тех безумных людей, которые, увидев горизонт, бросились туда, ибо полагали найти край земли, позабыв, что все они стоят на горизонте и бежать никуда не нужно...»1.

Гонимые неведомой силой, затерянные в вечном пространстве, мчатся революционные всадники под красными стягами по земному шару — бесцелен и бессмыслен их яростный бег, ибо бесконечна дорога, безразличны земля и небо к людской суете, и никогда не было и не будет во Вселенной земли обетованной.

Супрематическая знаковость соединялась в постсупрематической живописи с невероятным подчас эмоциональным накалом образов. В картине Сложное предчувствие простые, очищенные до схематичности манекена формы мужской фигуры, резкие полосы земли и дом, элементарный, как детский рисунок, несут следы воздействия супрематической абстрагированности, геометризма. Но стерильность супрематической концепции взрывается реальностью, продиктовавшей пронзительную по силе драматизма надпись, сделанную Малевичем на обороте холста: «Композиция сложилась из элементов, ощущения пустоты, одиночества, безвыходности жизни 1913 г. Кунцево». Содержание надписи недвусмысленно определяло ее характер, и, поскольку опасным было употреблять такие слова, как «безвыходность жизни», по отношению ко времени создания картины, официально прославляемому как «эпоха великого перелома», Малевич отодвинул рождение чувства безысходности к 1913 году. Конечно же, это была сознательная мистификация художника, ибо он трезво видел общественную ситуацию, обостренно ощущал ее губительную атмосферу; можно только подивиться прозорливости человека, сформулировавшего для себя в середине двадцатых годов: «Коммунизм есть сплошная вражда и нарушение покоя, ибо стремится подчинить себе всякую мысль и уничтожить ее. Еще ни одно рабство не знало того рабства, которое несет коммунизм, ибо жизнь каждого зависит от старейшины его»2. (Будущий генералиссимус, «старейшина коммунизма», только-только начинал подбираться к «жизни каждого»...)

Гнетущая обреченность исходит от безгласной, безглазой фигуры Сложного предчувствия, от черно-красной траурной каймы земли, от одинокого жутковатого дома на фоне ледяного синего неба.

В творчестве художника этот образ монолитного городского здания с глухими стенами однозначно соответствовал образу тюрьмы, преследовавшему Малевича начиная чуть ли не с витебских времен. Так, в одном из его трактатов середины 1920-х годов можно прочесть: «...на протяжении всего человеческого развития и его культуры ... человек без остановки идет под конвоем шашек, ружей и револьверов, иногда посажен в железную клетку... Для чего он изобрел эту систему пути для себя, почему путь его движения должны сопровождать ружье, шашки, револьвер? Да, это странная система, <где> все пути уставлены <ружьями>, как аллея деревьями... Почему бы не идти вне этой аллеи, вне войн и ружей, вне цепей, вне тюрем? ...И однако... чтобы достигнуть этой идеи, ...остается все тот же путь неизменный: закон, ружье, сабля и тюрьма»3. Этот перечислительный символический «пейзаж» маячит на горизонте в полотне Бегущий человек; мимо длинного креста, мимо тюрем с глухими стенами и воткнутой между ними саблей мчится седобородый старик с потерянным лицом (это не метафора — от лица человека остался только контур, обрисовывавший пустоту).

Высокий дом из Сложного предчувствия, крайнее правое сооружение из Бегущего человека выделились в отдельную картину Красный дом. Здесь дословно повторяются все детали: элементарный прямоугольник насыщенного кирпичного цвета накрыт черной трапецией кровли, и сходство ее с крышкой гроба не случайно. Пугающее огромное здание возвышается в безлюдных просторах, словно непроницаемый саркофаг, в котором навеки замурованы жизнь, воля, счастье. Несомненны автобиографические ноты в этом волнующем образе бесконечного страдания, затерянности, богооставленности. Красный дом неизбежно рифмовался и по названию, и по смыслу с «Большим домом» в Ленинграде — так называлось и называется в народе здание ОГПУ-НКВД-КГБ, поглотившее жизнь огромного числа людей. В нем был вторично заключен и арестованный осенью 1930 года Малевич. Художнику чудом повезло, его выпустили через несколько месяцев — тотальный террор, особенно беспощадный в бывшем Петербурге-Петрограде, только-только набирал обороты. Примечания1. К. Малевич. Искусство. — Д. Сарабьянов, А. Шатских, указ. соч., с. 288. 2. Запись была сделана Малевичем на вырванных листках из блокнота, хранящихся ныне в Архиве Малевича в Стеделик Музеуме, Амстердам; опубликована в кн.: Д. Сарабьянов, А Шатских, указ. соч., с. 363 3. К. Малевич. «Человек самое опасное в природе явление» — Д. Сарабьянов, А Шатских, указ. соч., с. 308.

|

|

|

Главная Контакты Ссылки Карта сайта

© 2025 Казимир Малевич.

|